Erleuchtung in der Tiefe

Es war an einem unserer letzten gemeinsamen Abende, als mein Vater noch einmal seinen Diaprojektor aufbaute – das gleiche kleine, stets heiß werdende Gerät, in das man mit spitzen Fingern jedes Bild einzeln einlegen musste und mit dem er uns schon als Kinder bei besonderen Gelegenheiten verzaubert hatte. Er kramte die Dias hervor und begann zu erzählen: von seiner Reise an Bord der „Xarifa“, des stolzen Dreimastschoners, der dem Wiener Tauchpionier und Filmemacher Hans Hass als Forschungsschiff diente. Von Oktober 1957 bis April 1958 war er mit dabei – von Cannes durch den Sueskanal und das Rote Meer zu den Malediven bis nach Ceylon.

Mein Vater, Sebastian Gerlach, war damals Ende zwanzig, frisch habilitiert, Privatdozent und Assistent am Institut für Meereskunde in Kiel. Er forschte über Nematoden, winzige Würmer. Hans Hass war zehn Jahre älter, Taucher und Unterwasserfilmer. 1957 hatte er mit „Unternehmen Xarifa“ einen großen internationalen Kinoerfolg gelandet. Daran knüpfte er jetzt an. „Expedition ins Unbekannte“ war diese zweite Reise überschrieben.

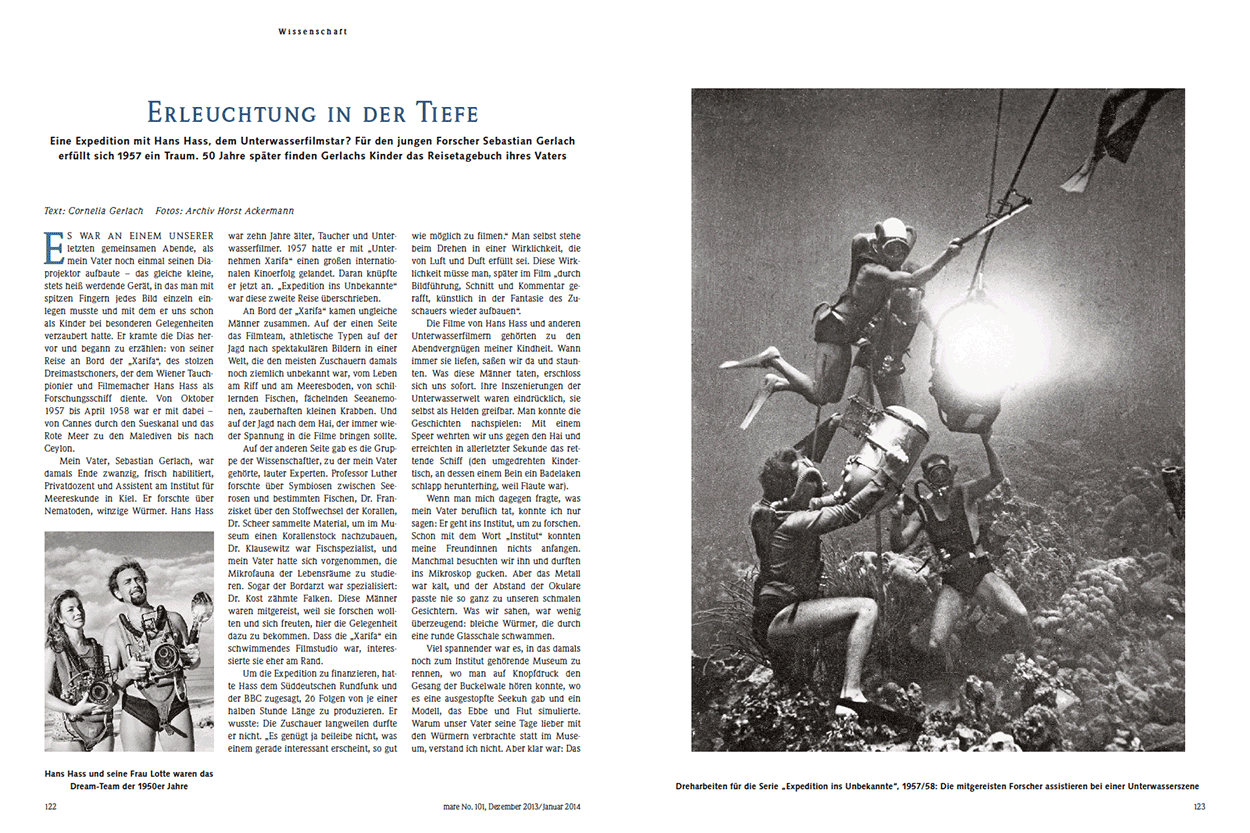

An Bord der „Xarifa“ kamen ungleiche Männer zusammen. Auf der einen Seite das Filmteam, athletische Typen auf der Jagd nach spektakulären Bildern in einer Welt, die den meisten Zuschauern damals noch ziemlich unbekannt war, vom Leben am Riff und am Meeresboden, von schillernden Fischen, fächelnden Seeanemonen, zauberhaften kleinen Krabben. Und auf der Jagd nach dem Hai, der immer wieder Spannung in die Filme bringen sollte.

Auf der anderen Seite gab es die Gruppe der Wissenschaftler, zu der mein Vater gehörte, lauter Experten. Professor Luther forschte über Symbiosen zwischen Seerosen und bestimmten Fischen, Dr. Franzisket über den Stoffwechsel der Korallen, Dr. Scheer sammelte Material, um im Museum einen Korallenstock nachzubauen, Dr. Klausewitz war Fischspezialist, und mein Vater hatte sich vorgenommen, die Mikrofauna der Lebensräume zu studieren. Sogar der Bordarzt war spezialisiert: Dr. Kost zähmte Falken. Diese Männer waren mitgereist, weil sie forschen wollten und sich freuten, hier die Gelegenheit dazu zu bekommen. Dass die „Xarifa“ ein schwimmendes Filmstudio war, interessierte sie eher am Rand.

Um die Expedition zu finanzieren, hatte Hass dem Süddeutschen Rundfunk und der BBC zugesagt, 26 Folgen von je einer halben Stunde Länge zu produzieren. Er wusste: Die Zuschauer langweilen durfte er nicht. „Es genügt ja beileibe nicht, was einem gerade interessant erscheint, so gut wie möglich zu filmen.“ Man selbst stehe beim Drehen in einer Wirklichkeit, die von Luft und Duft erfüllt sei. Diese Wirklichkeit müsse man, später im Film „durch Bildführung, Schnitt und Kommentar gerafft, künstlich in der Fantasie des Zuschauers wieder aufbauen“.

Die Filme von Hans Hass und anderen Unterwasserfilmern gehörten zu den Abendvergnügen meiner Kindheit. Wann immer sie liefen, saßen wir da und staunten. Was diese Männer taten, erschloss sich uns sofort. Ihre Inszenierungen der Unterwasserwelt waren eindrücklich, sie selbst als Helden greifbar. Man konnte die Geschichten nachspielen: Mit einem Speer wehrten wir uns gegen den Hai und erreichten in allerletzter Sekunde das rettende Schiff (den umgedrehten Kindertisch, an dessen einem Bein ein Badelaken schlapp herunter hing, weil Flaute war).

Wenn man mich dagegen fragte, was mein Vater beruflich tat, konnte ich nur sagen: Er geht ins Institut, um zu forschen. Schon mit dem Wort „Institut“ konnten meine Freundinnen nichts anfangen. Manchmal besuchten wir ihn und durften ins Mikroskop gucken. Aber das Metall war kalt, und der Abstand der Okulare passte nie so ganz zu unseren schmalen Gesichtern. Was wir sahen, war wenig überzeugend: bleiche Würmer, die durch eine runde Glasschale schwammen.

Viel spannender war es, in das damals noch zum Institut gehörende Museum zu rennen, wo man auf Knopfdruck den Gesang der Buckelwale hören konnte, wo es eine ausgestopfte Seekuh gab und ein Modell, das Ebbe und Flut simulierte. Warum unser Vater seine Tage lieber mit den Würmern verbrachte statt im Museum, verstand ich nicht. Aber klar war: Das war ihm so wichtig, dass er knurrte, wenn man ihn dabei störte.

Es hat lange gedauert, bis ich begriff, dass es eine Verbindung zwischen den Filmen im Fernsehen und den Dias meines Vaters gab und dass sich in dieser Verbindung zwei Seiten der Meeresforschung spiegeln: das große, spannende Abenteuer und die systematische, ins Detail gehende Forschungsarbeit von Menschen, die sich mit Dingen befassen, von denen außer einem winzigen Kreis von Kollegen niemand etwas versteht.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 101. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

So etwas liest man nicht – zu privat, dachte sich Cornelia Gerlach, Jahrgang 1960, Journalistin in Berlin, als sie zum ersten Mal das „Xarifa“-Tagebuch ihres verstorbenen Vaters in den Händen hielt. Doch sie änderte ihre Meinung. „In der handgeschriebenen Kladde ging es nicht ums Innenleben. Es ging um das Abenteuer, die Forschung. Mein Bruder und ich, wir tauchten ein. So entstand diese Geschichte.“

| Vita | So etwas liest man nicht – zu privat, dachte sich Cornelia Gerlach, Jahrgang 1960, Journalistin in Berlin, als sie zum ersten Mal das „Xarifa“-Tagebuch ihres verstorbenen Vaters in den Händen hielt. Doch sie änderte ihre Meinung. „In der handgeschriebenen Kladde ging es nicht ums Innenleben. Es ging um das Abenteuer, die Forschung. Mein Bruder und ich, wir tauchten ein. So entstand diese Geschichte.“ |

|---|---|

| Person | Von Cornelia Gerlach und Peter Sandmeyer |

| Vita | So etwas liest man nicht – zu privat, dachte sich Cornelia Gerlach, Jahrgang 1960, Journalistin in Berlin, als sie zum ersten Mal das „Xarifa“-Tagebuch ihres verstorbenen Vaters in den Händen hielt. Doch sie änderte ihre Meinung. „In der handgeschriebenen Kladde ging es nicht ums Innenleben. Es ging um das Abenteuer, die Forschung. Mein Bruder und ich, wir tauchten ein. So entstand diese Geschichte.“ |

| Person | Von Cornelia Gerlach und Peter Sandmeyer |