Die Wüste lebt

Will Diane Thompson ans nächstgelegene Meer fahren, hat sie zwei Möglichkeiten. Die Meeresbiologin an der University of Arizona in Tucson kann sich entweder ins Auto setzen und 650 Kilometer gen Westen fahren, zum Pazifik. Oder sie kann die State Route 77 für 45 Minuten nach Norden nehmen. Dann ist sie zwar immer noch in der Wüste. Aber trotzdem am Meer. Genau gesagt: am B2O, dem größten „Innenmeer“ der Welt.

Das O steht für Ozean und B2 für Biosphere 2 – jener berühmt-berüchtigten Anlage, die ein Milliardär namens Edward Bass seit 1987 in einem Örtchen namens Oracle erbauen ließ, damit die Menschheit von 1991 an darin üben konnte, in selbst errichteten Ökosystemen abgeschnitten von der Außenwelt zu überleben. Je nachdem, wen man fragt, war die Sache ein peinlicher Reinfall oder ein wichtiges Lehrstück in Ökologie.

Übrig blieb unter anderem der B2O, wo Thompson nun ein ehrgeiziges Projekt plant: Sie möchte hier, mitten in der Wüste, die Korallen der Welt retten.

Die Hälfte aller Riffe in den Meeren ist in den vergangenen Jahrzehnten abgestorben, vor allem durch die Folgen der Klimaerwärmung. Thompson, Direktorin für Meeresforschung an der Biosphere 2, will Wege finden, Korallen abzuhärten – gewissermaßen Superriffe schaffen, die resistenter gegen maritime Hitzewellen und die Versauerung der Ozeane sind.

„Wir wollen sicherstellen, dass wir auch in 20, 30 oder 40 Jahren noch Riffe für unsere Kinder und Kindeskinder haben“, sagt Thompson. Und so paradox das klingt: Ein Miniozean in der Wüste ist dafür perfekt. Hier lassen sich Experimente durchführen, die anderswo zu schwierig wären. Oder zu riskant.

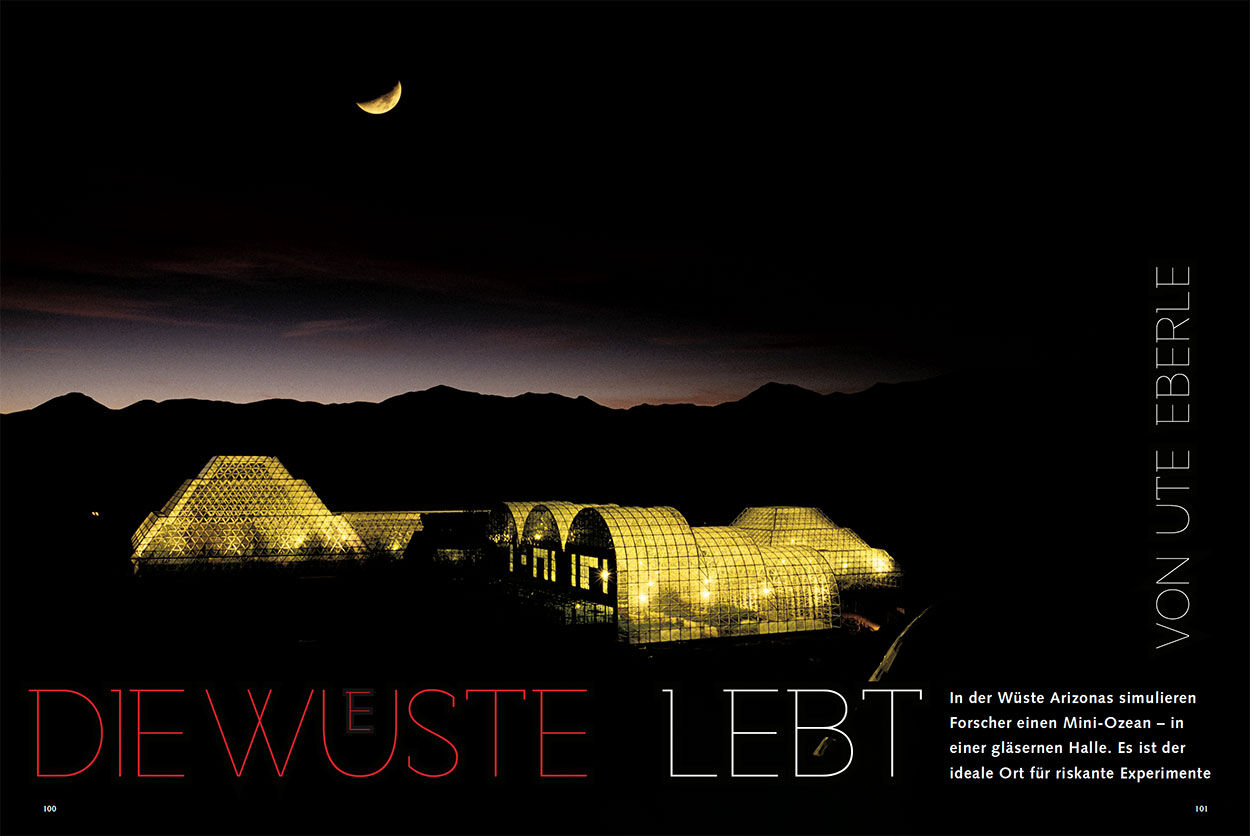

Der glasüberdachte Komplex, der den B2O beherbergt, erhebt sich wie eine Fata Morgana aus Arizonas Sonorawüste. Wer die Tür öffnet, tritt von der trockenen Außenluft in den Geruch von Salzwasser.

Umringt von Akazien, kräuseln maschinell erzeugte Wellen 2,6 Millionen Liter Meerwasser über einem Sandboden, der aus der Karibik herbeigeschafft wurde. Am Ende des 45 Meter langen Beckens liegt der Grund sieben Meter unter der Wasseroberfläche. Dann steigt er steil zu einem Riff auf, fällt erneut zu einer seichten Lagune ab und endet in einem Sandstrand, halb so groß wie ein Tennisplatz.

Derzeit ist das Riff im B2O allerdings noch ziemlich tot. Es starb, relativ unbemerkt, irgendwann um die Jahrtausendwende, und allein in den vergangenen sechs Monaten haben Thompson und ihr Team fast 5000 Kilogramm Algen aus dem Minimeer gezogen, die das Riff seither überwuchert hatten. Sie haben Krebse, Seeigel und Schnecken angesiedelt.

Derzeit lässt Thompson knapp 300 Halogen- und LED-Lampen über dem B2O installieren, damit das Licht darin so hell ist wie der Sonnenschein in der freien Natur. Dann werden wieder lebende Korallen einziehen. Sie warten bereits in separaten Becken.

Gemütlich wird es für die Nesseltiere nicht. Mithilfe starker Heizelemente kann Thompson den B2O um bis zu zwei Grad Celsius pro Tag erwärmen, bis auf fieberheiße 38 Grad. Sie kann das Wasser auch chemisch versauern – und testen, was ihre Korallen vor all dem schützen kann.

Schon einmal lernten Biologen am B2O Dinge, die unser Bild von den Korallen fundamental veränderten.

Es war Mitte der 1990er-Jahre. Vier Männer und vier Frauen hatten sich in der Biosphere 2 einschließen lassen. In einem ehrgeizigen Experiment wollten sie zwei Jahre in der 13 000 Quadratmeter großen Kunstwelt leben. Nur essen, was sie anbauen und an Tieren halten konnten; nur Wasser trinken und Luft atmen, die über die Erde und die Pflanzen in den Gewächshäusern zirkulierte.

Die „Biosphärianer“ pflanzten und verzehrten derart viele Süßkartoffeln, dass sich ihre Haut orange färbte. Doch heikel wurde die Sache, als die Freiwilligen und ihre Betreuer außerhalb merkten, dass der Sauerstoff in der Luft in der Biosphere gefährlich abzusinken begann. Analysen zeigten später, dass der Boden in der Anlage zu „frisch“ gewesen war. Er enthielt noch reichhaltig Kompost und damit Mikroorganismen, die mehr Sauerstoff konsumierten als veranschlagt.

Zur Blamage kam es, als das Team nervös beschloss, heimlich Sauerstoff zuzuführen. „Statt zuzugeben, dass es sich um einen Designfehler handelte, aus dem man lernen konnte, holten sie einen Tankwagen und pumpten um zwei Uhr morgens Sauerstoff in den Komplex“, sagt Chris Langdon, ein Meeresbiologe, der damals an der Columbia University arbeitete und die Sache aus der Ferne verfolgte.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Als Ute Eberle, Jahrgang 1971, Journalistin in Baltimore, USA, zum ersten Mal von Korallenforschung in der Wüste erfuhr, dachte sie, es sei ein Scherz.

| Vita | Als Ute Eberle, Jahrgang 1971, Journalistin in Baltimore, USA, zum ersten Mal von Korallenforschung in der Wüste erfuhr, dachte sie, es sei ein Scherz. |

|---|---|

| Person | Von Ute Eberle |

| Vita | Als Ute Eberle, Jahrgang 1971, Journalistin in Baltimore, USA, zum ersten Mal von Korallenforschung in der Wüste erfuhr, dachte sie, es sei ein Scherz. |

| Person | Von Ute Eberle |