Das Buch ihres Lebens

Marseille, Montag, 24. März 1941, früher Morgen. An einem Kai im Viertel Joliette wird der 20 Jahre alte Frachter „Capitaine Paul Lemerle“ für ein Himmelfahrtskommando fertig gemacht – als einziges Schiff im Hafen. Dabei schlug hier noch bis vor ein paar Monaten das Herz Marseilles. Von hier gingen die Dampfer für Frankreichs Kolonialreich ab, in die Antillen, nach Afrika, Indochina, Tahiti ... Nun sind die Kais gespenstisch still. Frankreich hat den Krieg verloren, die Wehrmacht Paris und den größten Teil des Landes okkupiert. Im Kurort Vichy sitzt die Kollaborationsregierung unter dem greisen Marschall Philippe Pétain, die den unbesetzten Süden verwaltet – sowie alle Kolonien, denn die haben die Deutschen nicht erobert.

Wie aber gelangt man nach Übersee? Der Zweite Weltkrieg tobt ja weiter, die Meere sind zum Schlachtfeld deutscher U-Boote und britischer Flotten geworden. Die Engländer attackieren jedes französische Schiff, das Vichy-Regime ist mit Hitler verbündet. Seit einigen Wochen schickt die Reederei Société Générale des Transports Maritimes trotzdem wieder Frachter von Marseille nach Martinique: Seelenverkäufer ohne eine einzige Waffe an Bord. Die Kapitäne haben den Befehl, sich möglichst lange an neutralen Küsten zu halten, dann sich in den Weiten des Atlantiks unentdeckt durchzuschlagen. Zweimal ist das Wagnis schon geglückt. Die „Capitaine Paul Lemerle“ ist das dritte Schiff, das sich auf die Route wagt.

Docker stauen an diesem Morgen Ladung im vorderen Frachtraum des 5000 Bruttoregistertonnen großen Schiffs. Auch der hintere Frachtraum wird Ladung aufnehmen: 350 Passagiere werden auf dem Schiff unter Deck zusammengepfercht. Franzosen und Flüchtlinge aus halb Europa, die Gestrandeten des Naziterrors, Juden, spanische Kämpfer gegen Franco, deutsche, tschechische, österreichische, ungarische Antifaschisten. Die Polizei hat den Kai gesperrt. Auf das Schiff darf nur, wer endlose Formalitäten erfüllt hat: Jeder Reisende muss einen gültigen Pass haben und ein Ticket für die Überfahrt, ein Visum für das Zielland, ein Transitvisum für Durchgangsländer, einen Nachweis von einigen tausend Franc je Person, damit man den Behörden in Martinique nicht zur Last fällt, sowie eine Ausreisegenehmigung der Vichy-Regierung. Manchmal reicht selbst das nicht.

Schon in Sichtweite des Schiffs werden spanische Männer von den Polizisten brutal zurückgehalten: General Franco, faschistischer Diktator in Madrid, hat von Pétain gefordert, dass sie Europa nicht verlassen dürfen. Zu den Glücklichen, die an Bord gehen, zählen André Breton und Claude Lévi-Strauss, die französischen Intellektuellen beziehen die einzigen beiden Passagierkabinen. Unter den Exilanten, die im Frachtraum unterkommen, ist die ungarische Familie Radványi: László, der Mann, gezeichnet von mehrmonatiger Lagerhaft. Peter und Ruth, 14 und 12. Und Netty, Frau und Mutter, 40 Jahre alt, traurig, erschöpft, aber auch erleichtert. Denn vor allem sie hat die dramatische Flucht ihrer Familie organisiert. Und sie ahnt nicht, dass sie an diesem Morgen nur durch einen unglaublichen Zufall der Verhaftung entgeht.

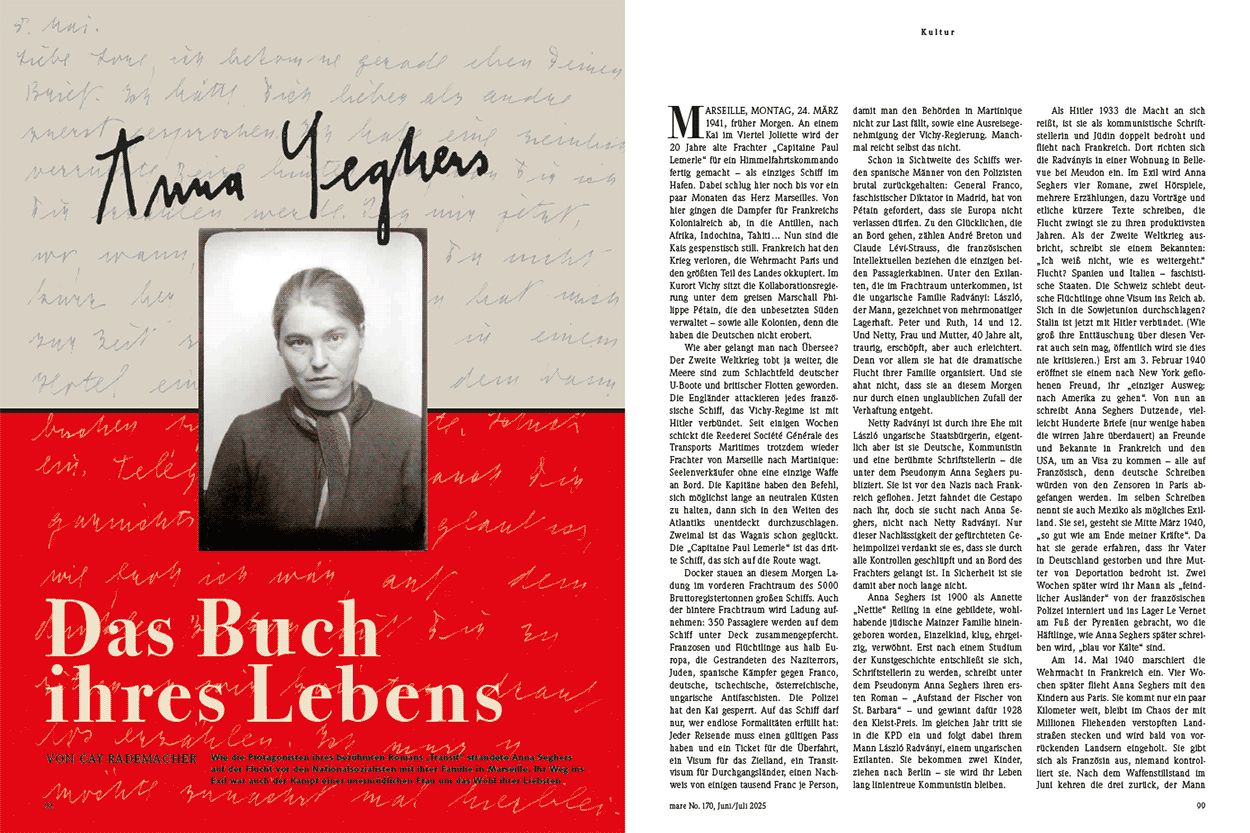

Netty Radványi ist durch ihre Ehe mit László ungarische Staatsbürgerin, eigentlich aber ist sie Deutsche, Kommunistin und eine berühmte Schriftstellerin – die unter dem Pseudonym Anna Seghers publiziert. Sie ist vor den Nazis nach Frankreich geflohen. Jetzt fahndet die Gestapo nach ihr, doch sie sucht nach Anna Seghers, nicht nach Netty Radványi. Nur dieser Nachlässigkeit der gefürchteten Geheimpolizei verdankt sie es, dass sie durch alle Kontrollen geschlüpft und an Bord des Frachters gelangt ist. In Sicherheit ist sie damit aber noch lange nicht.

Anna Seghers ist 1900 als Annette „Nettie“ Reiling in eine gebildete, wohlhabende jüdische Mainzer Familie hineingeboren worden, Einzelkind, klug, ehrgeizig, verwöhnt. Erst nach einem Studium der Kunstgeschichte entschließt sie sich, Schriftstellerin zu werden, schreibt unter dem Pseudonym Anna Seghers ihren ersten Roman – „Aufstand der Fischer von St. Barbara“ – und gewinnt dafür 1928 den Kleist-Preis. Im gleichen Jahr tritt sie in die KPD ein und folgt dabei ihrem Mann László Radványi, einem ungarischen Exilanten. Sie bekommen zwei Kinder, ziehen nach Berlin – sie wird ihr Leben lang linientreue Kommunistin bleiben.

Als Hitler 1933 die Macht an sich reißt, ist sie als kommunistische Schriftstellerin und Jüdin doppelt bedroht und flieht nach Frankreich. Dort richten sich die Radványis in einer Wohnung in Bellevue bei Meudon ein. Im Exil wird Anna Seghers vier Romane, zwei Hörspiele, mehrere Erzählungen, dazu Vorträge und etliche kürzere Texte schreiben, die Flucht zwingt sie zu ihren produktivsten Jahren. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, schreibt sie einem Bekannten: „Ich weiß nicht, wie es weitergeht.“ Flucht? Spanien und Italien – faschistische Staaten. Die Schweiz schiebt deutsche Flüchtlinge ohne Visum ins Reich ab. Sich in die Sowjetunion durchschlagen?

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 170. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Cay Rademacher ist Schriftsteller und Journalist. Er lebt seit zwölf Jahren in der Provence – ganz in der Nähe der „herrlichen Stadt“ Marseille.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Cay Rademacher ist Schriftsteller und Journalist. Er lebt seit zwölf Jahren in der Provence – ganz in der Nähe der „herrlichen Stadt“ Marseille. |

| Person | Von Cay Rademacher |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Cay Rademacher ist Schriftsteller und Journalist. Er lebt seit zwölf Jahren in der Provence – ganz in der Nähe der „herrlichen Stadt“ Marseille. |

| Person | Von Cay Rademacher |