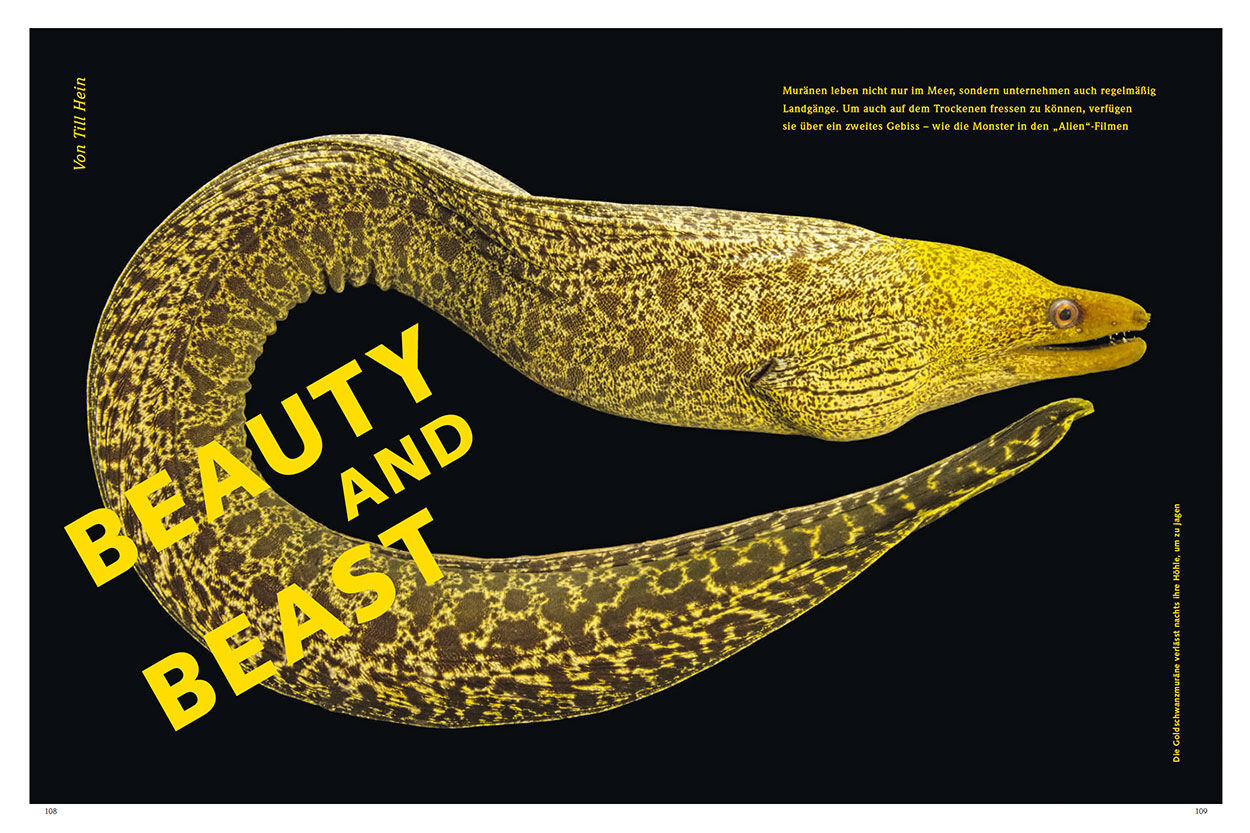

Beauty and Beast

Trinkt man etwas dazu, gleitet sogar Knäckebrot oder Zwieback leicht durch die Speiseröhre, und fast nie bleibt einem etwas im Hals stecken. Wenn Fische fressen, ist ausreichend Flüssigkeit aber noch viel wesentlicher. Denn während Menschen und andere Säugetiere bekanntlich meist erst Stücke aus der Nahrung herausbeißen, diese zerkauen und schließlich den Speisebrei unter Kontraktionen der Muskeln im Mund- und Rachenraum herunterschlucken, landet die Beute bei den meisten Knochenfischen schnurstracks als Ganzes im Magen – und zwar mit einem kräftigen Gutsch Wasser.

„Die meisten Fische nutzen bei der Jagd eine hocheffiziente Saugschnapptechnik“, erklärt Peter Bartsch, Kustos der Fischsammlung am Museum für Naturkunde in Berlin. „Blitzschnell erweitern sie ihre Mundhöhle durch das Zurückziehen des Zungenbeins und reißen das Maul auf, sodass im Rachenraum ein Unterdruck entsteht.“ Dadurch strömt mehr und mehr Wasser herein, samt

der darin schwimmenden Beute. Und am Ende gelangt das überschüssige Wasser durch die Kiemen wieder aus dem Körper, und die Beute wird in den Schlund gezogen. Eine Art zu fressen, die perfekt an den Lebensraum der Fische angepasst ist.

Aber nicht alle Fische sind ausschließlich „Wasserratten“. Höhlenfische beispielsweise, wie Schleimfische und Schlammspringer, begeben sich von Zeit zu Zeit auch an Land, haben Verhaltensforscher beobachtet. Was tun diese Tiere also, wenn ihnen auf einem solchen Ausflug unterwegs der Magen knurrt? Müssen sie dann sofort zurück in die Fluten?

Am Ufer nämlich funktioniert der Trick mit dem Saugschnappen nicht. Denn der Nahrungstransport basiert dabei auf hydraulischen Kräften. „Und Luft hat eine erheblich geringere Dichte als Wasser und entfaltet daher nur eine schwache Sogwirkung“, sagt Bartsch. Es gibt aber schon länger Gerüchte, dass manche Fische sich auch an Land verköstigen können: 2006 etwa beobachteten Meeresforscher aus England und Nordamerika beim Chagosarchipel im Indischen Ozean, wie Muränen Strandkrabben fingen und verschlangen, während sie ein Stück

weit – oder gar mit ihrer ganzen Körperlänge – aus dem Wasser ragten.

Ausgerechnet Muränen. Diese schlangenförmigen Raubfische aus der Ordnung der Aalartigen mit den winzigen Augen und der ledrigen Haut sehen alles andere als vertrauenerweckend aus. Und an Korallenriffen sollte man beim Tauchen vorsichtig sein. Muränen hassen es, wenn sie jemand in ihrem Unterschlupf überrascht. In die Enge getrieben, schießen sie wie ein Torpedo hervor und schlagen mit ihren kräftigen und scharfen Zähnen zu. Einige Arten sind zudem giftig. Ihre Giftdrüsen sitzen in der Mundschleimhaut direkt hinter den Hakenzähnen und entleeren sich bei einem Biss direkt in die Wunde. Beim Menschen können die toxischen Stoffe Muskelschmerzen, Krämpfe und sogar Lähmungen auslösen.

Manche Muränenarten werden nur so groß wie ein Schullineal, Riesenmuränen (Gymnothorax javanicus) aber bringen es auf eine Länge von mehr als drei Metern. Zum Glück fallen Menschen nicht in ihr Beuteschema. Am liebsten fressen Muränen kleine Fische, Krebse und Kraken. Insgesamt gibt es von diesen Tieren, von denen manche Arten 30 Jahre alt werden können, mehr als 200 unterschiedliche Spezies: Kettenmuränen etwa, Tigermuränen oder Sternfleckenmuränen. Im Gegensatz zu anderen Fischen haben sie keine Brust- und Bauchflossen.

Alle Muränen sind in erster Linie Lauerjäger. Sie verbergen sich in Felsspalten, Höhlen oder eben in Korallenriffen und treten nur in Erscheinung, wenn sie Beutetiere oder Feinde anfallen. Sie sind standorttreu und suchen immer wieder dasselbe Versteck auf. Größere Muränen haben auch mehrere Unterschlüpfe, die bis zu 200 Meter weit auseinander liegen können. Und so manche Art wurde auch bereits beim Landgang beobachtet. Viele haben Schleimdrüsen in der Außenschicht der Epidermis, die das Austrocknen verzögern. Doch können sie tatsächlich auch am Ufer fressen?

Als mögliche Kandidatin für dieses Kunststück gilt die bis zu 75 Zentimeter lange Sternfleckenmuräne (Echidna nebulosa), deren Körper mit schwarzen und weißen Streifen sowie den namensgebenden gelben Flecken verziert ist. Diese bei Aquarianern beliebten Fische kommen in vielen Gewässern der Welt vor, vom Roten Meer über Hawaii bis nach Japan. Und mitunter kriechen sie zwischen Gezeitentümpeln über Land. An ihrem Beispiel wollte ein Team um die Biologin und Evolutionsforscherin Rita Mehta von der University of California in Santa Cruz das Geheimnis um die Fresstechnik der Muränen endlich lüften.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Till Hein, Jahrgang 1969, freier Wissenschaftsjournalist in Berlin, vermutet manchmal, dass seine beiden Söhne auch über ein zweites Gebiss verfügen. Denn anders kann er sich nicht erklären, wie sie es schaffen, ständig in Höchstgeschwindigkeit den Kühlschrank leer zu essen.

| Vita | Till Hein, Jahrgang 1969, freier Wissenschaftsjournalist in Berlin, vermutet manchmal, dass seine beiden Söhne auch über ein zweites Gebiss verfügen. Denn anders kann er sich nicht erklären, wie sie es schaffen, ständig in Höchstgeschwindigkeit den Kühlschrank leer zu essen. |

|---|---|

| Person | Von Till Hein |

| Vita | Till Hein, Jahrgang 1969, freier Wissenschaftsjournalist in Berlin, vermutet manchmal, dass seine beiden Söhne auch über ein zweites Gebiss verfügen. Denn anders kann er sich nicht erklären, wie sie es schaffen, ständig in Höchstgeschwindigkeit den Kühlschrank leer zu essen. |

| Person | Von Till Hein |