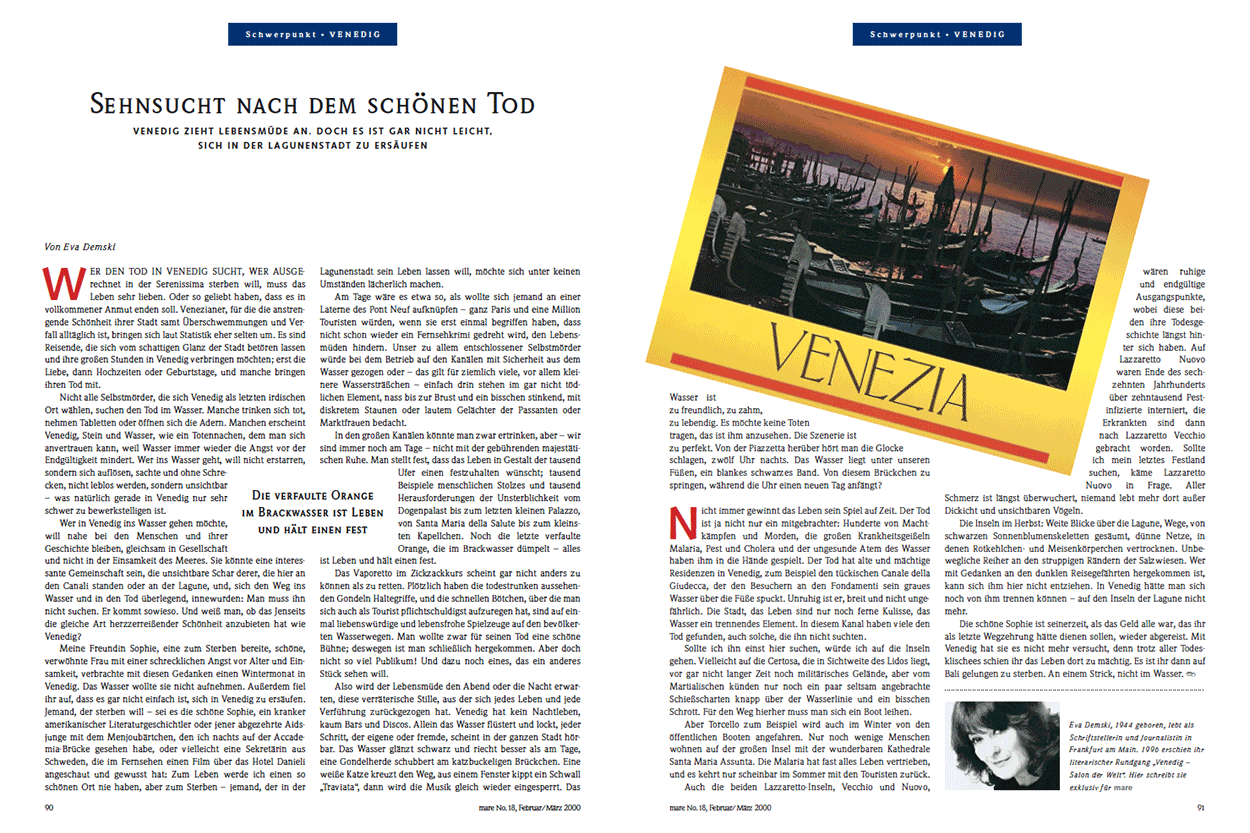

Sehnsucht nach dem schönen Tod

Wer den Tod in Venedig sucht, wer ausgerechnet in der Serenissima sterben will, muss das Leben sehr lieben. Oder so geliebt haben, dass es in vollkommener Anmut enden soll. Venezianer, für die die anstrengende Schönheit ihrer Stadt samt Überschwemmungen und Verfall alltäglich ist, bringen sich laut Statistik eher selten um. Es sind Reisende, die sich vom schattigen Glanz der Stadt betören lassen und ihre großen Stunden in Venedig verbringen möchten; erst die Liebe, dann Hochzeiten oder Geburtstage, und manche bringen ihren Tod mit.

Nicht alle Selbstmörder, die sich Venedig als letzten irdischen Ort wählen, suchen den Tod im Wasser. Manche trinken sich tot, nehmen Tabletten oder öffnen sich die Adern. Manchen erscheint Venedig, Stein und Wasser, wie ein Totennachen, dem man sich anvertrauen kann, weil Wasser immer wieder die Angst vor der Endgültigkeit mindert. Wer ins Wasser geht, will nicht erstarren, sondern sich auflösen, sachte und ohne Schrecken, nicht leblos werden, sondern unsichtbar – was natürlich gerade in Venedig nur sehr schwer zu bewerkstelligen ist.

Wer in Venedig ins Wasser gehen möchte, will nahe bei den Menschen und ihrer Geschichte bleiben, gleichsam in Gesellschaft und nicht in der Einsamkeit des Meeres. Sie könnte eine interessante Gemeinschaft sein, die unsichtbare Schar derer, die hier an den Canali standen oder an der Lagune, und, sich den Weg ins Wasser und in den Tod überlegend, innewurden: Man muss ihn nicht suchen. Er kommt sowieso. Und weiß man, ob das Jenseits die gleiche Art herzzerreißender Schönheit anzubieten hat wie Venedig?

Meine Freundin Sophie, eine zum Sterben bereite, schöne, verwöhnte Frau mit einer schrecklichen Angst vor Alter und Einsamkeit, verbrachte mit diesen Gedanken einen Wintermonat in Venedig. Das Wasser wollte sie nicht aufnehmen. Außerdem fiel ihr auf, dass es gar nicht einfach ist, sich in Venedig zu ersäufen. Jemand, der sterben will – sei es die schöne Sophie, ein kranker amerikanischer Literaturgeschichtler oder jener abgezehrte Aidsjunge mit dem Menjoubärtchen, den ich nachts auf der Accademia-Brücke gesehen habe, oder vielleicht eine Sekretärin aus Schweden, die im Fernsehen einen Film über das Hotel Danieli angeschaut und gewusst hat: Zum Leben werde ich einen so schönen Ort nie haben, aber zum Sterben – jemand, der in der Lagunenstadt sein Leben lassen will, möchte sich unter keinen Umständen lächerlich machen.

Am Tage wäre es etwa so, als wollte sich jemand an einer Laterne des Pont Neuf aufknüpfen – ganz Paris und eine Million Touristen würden, wenn sie erst einmal begriffen haben, dass nicht schon wieder ein Fernsehkrimi gedreht wird, den Lebensmüden hindern. Unser zu allem entschlossener Selbstmörder würde bei dem Betrieb auf den Kanälen mit Sicherheit aus dem Wasser gezogen oder – das gilt für ziemlich viele, vor allem kleinere Wassersträßchen – einfach drin stehen im gar nicht tödlichen Element, nass bis zur Brust und ein bisschen stinkend, mit diskretem Staunen oder lautem Gelächter der Passanten oder Marktfrauen bedacht.

In den großen Kanälen könnte man zwar ertrinken, aber – wir sind immer noch am Tage – nicht mit der gebührenden majestätischen Ruhe. Man stellt fest, dass das Leben in Gestalt der tausend Ufer einen festzuhalten wünscht; tausend Beispiele menschlichen Stolzes und tausend Herausforderungen der Unsterblichkeit vom Dogenpalast bis zum letzten kleinen Palazzo, von Santa Maria della Salute bis zum kleinsten Kapellchen. Noch die letzte verfaulte Orange, die im Brackwasser dümpelt – alles ist Leben und hält einen fest.

Das Vaporetto im Zickzackkurs scheint gar nicht anders zu können als zu retten. Plötzlich haben die todestrunken aussehenden Gondeln Haltegriffe, und die schnellen Bötchen, über die man sich auch als Tourist pflichtschuldigst aufzuregen hat, sind auf einmal liebenswürdige und lebensfrohe Spielzeuge auf den bevölkerten Wasserwegen. Man wollte zwar für seinen Tod eine schöne Bühne; deswegen ist man schließlich hergekommen. Aber doch nicht so viel Publikum! Und dazu noch eines, das ein anderes Stück sehen will.

Also wird der Lebensmüde den Abend oder die Nacht erwarten, diese verräterische Stille, aus der sich jedes Leben und jede Verführung zurückgezogen hat. Venedig hat kein Nachtleben, kaum Bars und Discos. Allein das Wasser flüstert und lockt, jeder Schritt, der eigene oder fremde, scheint in der ganzen Stadt hörbar. Das Wasser glänzt schwarz und riecht besser als am Tage, eine Gondelherde schubbert am katzbuckeligen Brückchen. Eine weiße Katze kreuzt den Weg, aus einem Fenster kippt ein Schwall „Traviata“, dann wird die Musik gleich wieder eingesperrt. Das Wasser ist zu freundlich, zu zahm, zu lebendig. Es möchte keine Toten tragen, das ist ihm anzusehen. Die Szenerie ist zu perfekt. Von der Piazzetta herüber hört man die Glocke schlagen, zwölf Uhr nachts. Das Wasser liegt unter unseren Füßen, ein blankes schwarzes Band. Von diesem Brückchen zu springen, während die Uhr einen neuen Tag anfängt?

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 18. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Eva Demski, 1944 geboren, lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Frankfurt am Main. 1996 erschien ihr literarischer Rundgang Venedig – Salon der Welt. Hier schreibt sie exklusiv für mare

| Vita | Eva Demski, 1944 geboren, lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Frankfurt am Main. 1996 erschien ihr literarischer Rundgang Venedig – Salon der Welt. Hier schreibt sie exklusiv für mare |

|---|---|

| Person | Von Eva Demski |

| Vita | Eva Demski, 1944 geboren, lebt als Schriftstellerin und Journalistin in Frankfurt am Main. 1996 erschien ihr literarischer Rundgang Venedig – Salon der Welt. Hier schreibt sie exklusiv für mare |

| Person | Von Eva Demski |