Operation Hornochse

Richard Wagner hat eine Mission. „In 50 Jahren werde ich der Beherrscher der musikalischen Welt sein“, prophezeit er als junger Mann. Der nur 1,66 Meter große Künstler aus Sachsen wirkt wie in einem kreativen Rausch. Ständig spricht er ausschließlich von sich selbst, seinen Werken und Plänen. Er arbeitet hart: Mehr als 60 Opern, Orchesterwerke, Klavierstücke und Lieder wird er komponieren. Doch erst die Wikinger werden ihn schließlich zu einem wahren Weltstar machen. Wagner sieht sich als ein Genie, das seinem Volk die Richtung weisen müsse. „Ich bin der deutscheste Mensch“, notiert er 1865 in sein Tagebuch, „ich bin der deutsche Geist!“ Neun Jahre darauf, im November 1874, vollendet er im Alter von 61 Jahren im Haus Wahnfried, seiner Villa in Bayreuth, das Operndrama „Der Ring des Nibelungen“, die Krönung seines Schaffens. Ein teutonischer Kunstmythos mit starken Anleihen bei den altnordischen Götter- und Heldenliedern aus der „Edda“, bei der Mythologie der Wikinger.

Ein Vierteljahrhundert lang hat Wagner immer wieder an diesem wohl gewaltigsten Projekt in der Geschichte des Musiktheaters gearbeitet. Mit dem „Ring“ – die gesamte Textfassung ist 700 Seiten lang – will der Komponist und Dramatiker nichts Geringeres als die nationale Wiedergeburt Deutschlands auslösen. Im Sommer 1876 soll die Premiere sein, auf dem Grünen Hügel in Bayreuth, im neu errichteten Festspielhaus.

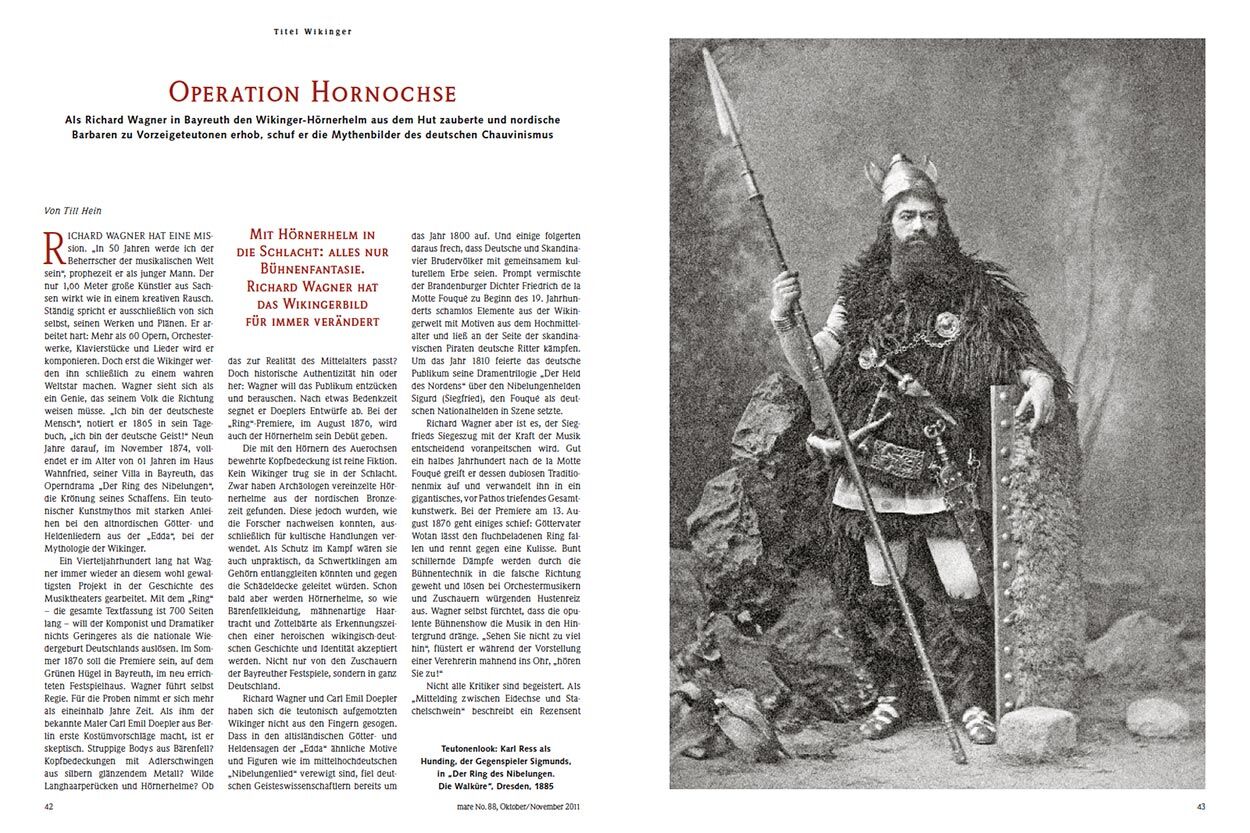

Wagner führt selbst Regie. Für die Proben nimmt er sich mehr als eineinhalb Jahre Zeit. Als ihm der bekannte Maler Carl Emil Doepler aus Berlin erste Kostümvorschläge macht, ist er skeptisch. Struppige Bodys aus Bärenfell? Kopfbedeckungen mit Adlerschwingen aus silbern glänzendem Metall? Wilde Langhaarperücken und Hörnerhelme? Ob das zur Realität des Mittelalters passt? Doch historische Authentizität hin oder her: Wagner will das Publikum entzücken und berauschen. Nach etwas Bedenkzeit segnet er Doeplers Entwürfe ab. Bei der „Ring“-Premiere, im August 1876, wird auch der Hörnerhelm sein Debüt geben.

Die mit den Hörnern des Auerochsen bewehrte Kopfbedeckung ist reine Fiktion. Kein Wikinger trug sie in der Schlacht. Zwar haben Archäologen vereinzelte Hörnerhelme aus der nordischen Bronzezeit gefunden. Diese jedoch wurden, wie die Forscher nachweisen konnten, ausschließlich für kultische Handlungen verwendet. Als Schutz im Kampf wären sie auch unpraktisch, da Schwertklingen am Gehörn entlanggleiten könnten und gegen die Schädeldecke geleitet würden. Schon bald aber werden Hörnerhelme, so wie Bärenfellkleidung, mähnenartige Haartracht und Zottelbärte als Erkennungszeichen einer heroischen wikingisch-deutschen Geschichte und Identität akzeptiert werden. Nicht nur von den Zuschauern der Bayreuther Festspiele, sondern in ganz Deutschland.

Richard Wagner und Carl Emil Doepler haben sich die teutonisch aufgemotzten Wikinger nicht aus den Fingern gesogen. Dass in den altisländischen Götter- und Heldensagen der „Edda“ ähnliche Motive und Figuren wie im mittelhochdeutschen „Nibelungenlied“ verewigt sind, fiel deutschen Geisteswissenschaftlern bereits um das Jahr 1800 auf. Und einige folgerten daraus frech, dass Deutsche und Skandinavier Brudervölker mit gemeinsamem kulturellem Erbe seien. Prompt vermischte der Brandenburger Dichter Friedrich de la Motte Fouqué zu Beginn des 19. Jahrhunderts schamlos Elemente aus der Wikingerwelt mit Motiven aus dem Hochmittelalter und ließ an der Seite der skandinavischen Piraten deutsche Ritter kämpfen. Um das Jahr 1810 feierte das deutsche Publikum seine Dramentrilogie „Der Held des Nordens“ über den Nibelungenhelden Sigurd (Siegfried), den Fouqué als deutschen Nationalhelden in Szene setzte.

Richard Wagner aber ist es, der Siegfrieds Siegeszug mit der Kraft der Musik entscheidend voranpeitschen wird. Gut ein halbes Jahrhundert nach de la Motte Fouqué greift er dessen dubiosen Traditionenmix auf und verwandelt ihn in ein gigantisches, vor Pathos triefendes Gesamtkunstwerk. Bei der Premiere am 13. August 1876 geht einiges schief: Göttervater Wotan lässt den fluchbeladenen Ring fallen und rennt gegen eine Kulisse. Bunt schillernde Dämpfe werden durch die Bühnentechnik in die falsche Richtung geweht und lösen bei Orchestermusikern und Zuschauern würgenden Hustenreiz aus. Wagner selbst fürchtet, dass die opulente Bühnenshow die Musik in den Hintergrund dränge. „Sehen Sie nicht zu viel hin“, flüstert er während der Vorstellung einer Verehrerin mahnend ins Ohr, „hören Sie zu!“

Nicht alle Kritiker sind begeistert. Als „Mittelding zwischen Eidechse und Stachelschwein“ beschreibt ein Rezensent den Drachen, gegen den Siegfried kämpfen muss. Doch die begeisterten Zuschauer sind in der Überzahl, sie feiern die Premiere als „Ehrentag der nationalen Kunst“. Die Teutonen-Wikinger scheinen Wagner Glück zu bringen: Der „Ring“ erlangt Kultstatus, er prägt die Vorstellung der Menschen von der glorreichen nordisch-deutschen Vergangenheit. Schon bald malen Künstler aus aller Welt schneidige Helden mit Hörnerhelm.

Waren es bis anhin ausschließlich Skandinavier, die auf das Wikingererbe zurückgriffen, um ihr nationales Selbstwertgefühl zu stärken, so bedienen sich nun die Deutschen. Zu einer Zeit, als der schwedische Dramatiker August Strindberg die Verklärung der Wikinger bereits ins Lächerliche zieht, kennt die Bewunderung für das „Nordvolk“, dem man sich blutsverwandt fühlt, in Deutschland bald keine Grenzen mehr: Eltern geben ihren Kindern altnordische Namen wie Frithiop oder Ingeborg. Der „nordische Drachenstil“, der Tier- und Pflanzenornamente aus der Wikingerzeit aufgreift, prägt Architektur und Möbelgestaltung.

Der Philosoph Friedrich Nietzsche schwärmt vom nordisch-arischen „Übermenschen“. Wer es sich leisten kann, reist nach Norwegen; der Anblick von Fjorden gilt als Balsam für die deutsche Seele, eine Reise ins „Nordland“ als Rückkehr in die Heimat der Ahnen.

Ein besonderer Norwegenliebhaber ist Kaiser Wilhelm II. Zwischen 1889 und 1914 fährt er jeden Sommer auf der Yacht „Hohenzollern“ mit seinem Hofstaat durch die Fjorde. Er verfasst Gedichte zu Ehren der Götter der Wikinger und schwärmt von der „Mannestreue“ dieses „kernigen Volkes“. Von einer der Reisen bringt er als Souvenir eine altnordische Stabkirche mit, die er in der Heimat wieder aufbauen lässt, Balken für Balken.

Ein gewisser Adolf Hitler wiederum besucht um das Jahr 1910 als junger, erfolgloser Maler in Wien häufig die Oper. Schon weil ihn die Werke Richard Wagners so berühren. Wagner, wird Hitler später einmal sagen, sei die „größte Prophetengestalt, die das deutsche Volk besessen“ habe. Er selbst habe keine Vorläufer gehabt, so der „Führer“, außer eben Richard Wagner. Wahrscheinlich ist es neben der Musik auch eine Art Seelenverwandtschaft, die ihn an Wagner bezaubert. In einem Essay faselte der Komponist, Dramatiker, Regisseur und Dirigent 1869 etwa von einem „natürlichen Widerwillen gegen jüdisches Wesen“. Schon weil jüdische Menschen hässlich und künstlerisch minderbemittelt seien. Wagner schloss, an die Juden gerichtet, mit den Worten: „Bedenkt, dass nur Eines eure Erlösung sein kann: der Untergang!“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 88. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Till Hein, 1969 geboren, studierte in Basel Geschichte, Germanistik und Russisch. Er war redaktioneller Mitarbeiter des SZ-Magazins und arbeitet seit 2002 im Journalistenbüro text-etage in Berlin. Als Wissenschaftsjournalist schreibt Hein u.a. für mare, Geo, Spiegel WISSEN, die FAS und die NZZ am Sonntag.

| Vita | Till Hein, 1969 geboren, studierte in Basel Geschichte, Germanistik und Russisch. Er war redaktioneller Mitarbeiter des SZ-Magazins und arbeitet seit 2002 im Journalistenbüro text-etage in Berlin. Als Wissenschaftsjournalist schreibt Hein u.a. für mare, Geo, Spiegel WISSEN, die FAS und die NZZ am Sonntag. |

|---|---|

| Person | Von Till Hein |

| Vita | Till Hein, 1969 geboren, studierte in Basel Geschichte, Germanistik und Russisch. Er war redaktioneller Mitarbeiter des SZ-Magazins und arbeitet seit 2002 im Journalistenbüro text-etage in Berlin. Als Wissenschaftsjournalist schreibt Hein u.a. für mare, Geo, Spiegel WISSEN, die FAS und die NZZ am Sonntag. |

| Person | Von Till Hein |