mare-Salon

Das Atelier im Wattenmeer

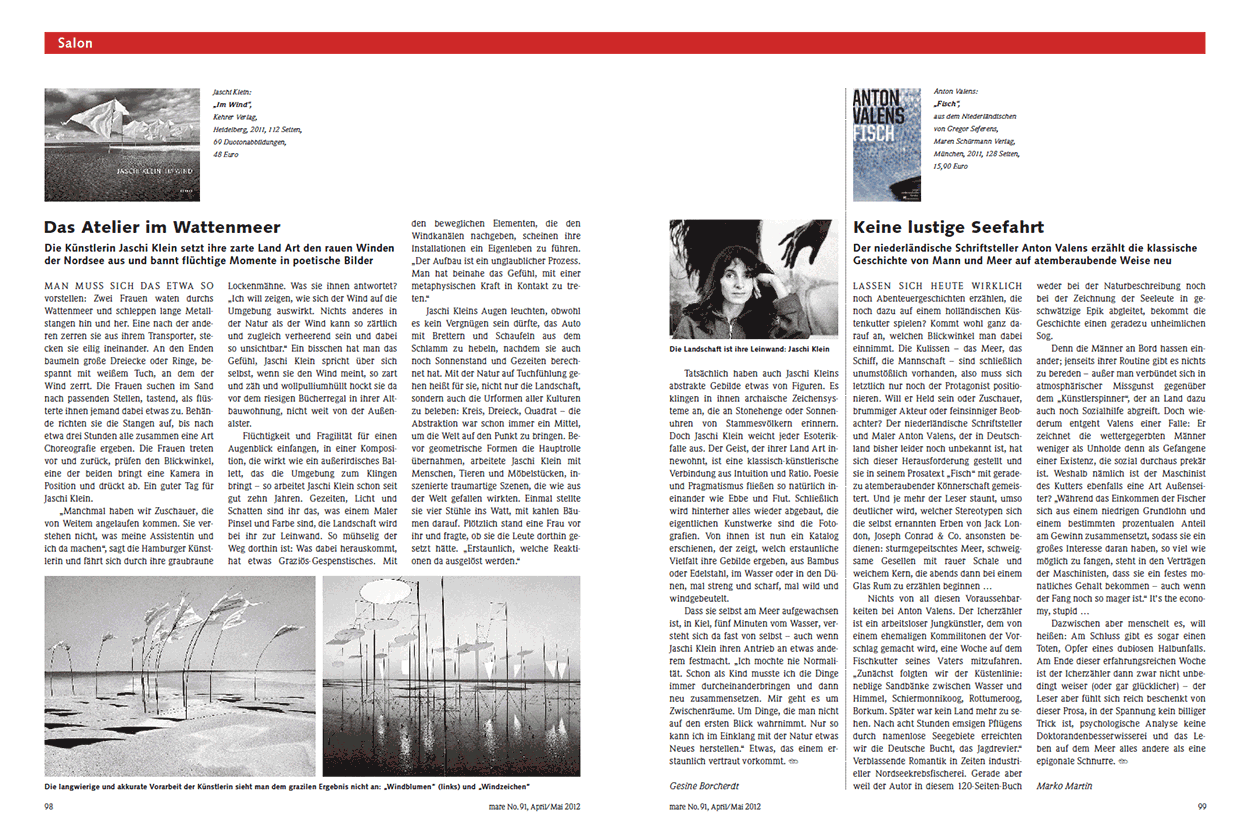

Die Künstlerin Jaschi Klein setzt ihre zarte Land Art den rauen Winden der Nordsee aus und bannt flüchtige Momente in poetische Bilder

Man muss sich das etwa so vorstellen: Zwei Frauen waten durchs Wattenmeer und schleppen lange Metallstangen hin und her. Eine nach der anderen zerren sie aus ihrem Transporter, stecken sie eilig ineinander. An den Enden baumeln große Dreiecke oder Ringe, bespannt mit weißem Tuch, an dem der Wind zerrt. Die Frauen suchen im Sand nach passenden Stellen, tastend, als flüsterte ihnen jemand dabei etwas zu. Behände richten sie die Stangen auf, bis nach etwa drei Stunden alle zusammen eine Art Choreografie ergeben. Die Frauen treten vor und zurück, prüfen den Blickwinkel, eine der beiden bringt eine Kamera in Position und drückt ab. Ein guter Tag für Jaschi Klein.

„Manchmal haben wir Zuschauer, die von Weitem angelaufen kommen. Sie verstehen nicht, was meine Assistentin und ich da machen“, sagt die Hamburger Künstlerin und fährt sich durch ihre graubraune Lockenmähne. Was sie ihnen antwortet? „Ich will zeigen, wie sich der Wind auf die Umgebung auswirkt. Nichts anderes in der Natur als der Wind kann so zärtlich und zugleich verheerend sein und dabei so unsichtbar.“ Ein bisschen hat man das Gefühl, Jaschi Klein spricht über sich selbst, wenn sie den Wind meint, so zart und zäh und wollpulliumhüllt hockt sie da vor dem riesigen Bücherregal in ihrer Altbauwohnung, nicht weit von der Außenalster.

Flüchtigkeit und Fragilität für einen Augenblick einfangen, in einer Komposition, die wirkt wie ein außerirdisches Ballett, das die Umgebung zum Klingen bringt – so arbeitet Jaschi Klein schon seit gut zehn Jahren. Gezeiten, Licht und Schatten sind ihr das, was einem Maler Pinsel und Farbe sind, die Landschaft wird bei ihr zur Leinwand. So mühselig der Weg dorthin ist: Was dabei herauskommt, hat etwas Graziös-Gespenstisches. Mit den beweglichen Elementen, die den Windkanälen nachgeben, scheinen ihre Installationen ein Eigenleben zu führen. „Der Aufbau ist ein unglaublicher Prozess. Man hat beinahe das Gefühl, mit einer metaphysischen Kraft in Kontakt zu treten.“

Jaschi Kleins Augen leuchten, obwohl es kein Vergnügen sein dürfte, das Auto mit Brettern und Schaufeln aus dem Schlamm zu hebeln, nachdem sie auch noch Sonnenstand und Gezeiten berechnet hat. Mit der Natur auf Tuchfühlung gehen heißt für sie, nicht nur die Landschaft, sondern auch die Urformen aller Kulturen zu beleben: Kreis, Dreieck, Quadrat – die Abstraktion war schon immer ein Mittel, um die Welt auf den Punkt zu bringen. Bevor geometrische Formen die Hauptrolle übernahmen, arbeitete Jaschi Klein mit Menschen, Tieren und Möbelstücken, inszenierte traumartige Szenen, die wie aus der Welt gefallen wirkten. Einmal stellte sie vier Stühle ins Watt, mit kahlen Bäumen darauf. Plötzlich stand eine Frau vor ihr und fragte, ob sie die Leute dorthin gesetzt hätte. „Erstaunlich, welche Reaktionen da ausgelöst werden.“

Tatsächlich haben auch Jaschi Kleins abstrakte Gebilde etwas von Figuren. Es klingen in ihnen archaische Zeichensysteme an, die an Stonehenge oder Sonnenuhren von Stammesvölkern erinnern. Doch Jaschi Klein weicht jeder Esoterikfalle aus. Der Geist, der ihrer Land Art innewohnt, ist eine klassisch-künstlerische Verbindung aus Intuition und Ratio. Poesie und Pragmatismus fließen so natürlich ineinander wie Ebbe und Flut. Schließlich wird hinterher alles wieder abgebaut, die eigentlichen Kunstwerke sind die Fotografien. Von ihnen ist nun ein Katalog erschienen, der zeigt, welch erstaunliche Vielfalt ihre Gebilde ergeben, aus Bambus oder Edelstahl, im Wasser oder in den Dünen, mal streng und scharf, mal wild und windgebeutelt.

Dass sie selbst am Meer aufgewachsen ist, in Kiel, fünf Minuten vom Wasser, versteht sich da fast von selbst – auch wenn Jaschi Klein ihren Antrieb an etwas anderem festmacht. „Ich mochte nie Normalität. Schon als Kind musste ich die Dinge immer durcheinanderbringen und dann neu zusammensetzen. Mir geht es um Zwischenräume. Um Dinge, die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Nur so kann ich im Einklang mit der Natur etwas Neues herstellen.“ Etwas, das einem erstaunlich vertraut vorkommt. Gesine Borcherdt

Jaschi Klein: „Im Wind“, Kehrer Verlag, Heidelberg, 2011, 112 Seiten, 69 Duotonabbildungen, 48 Euro

Keine lustige Seefahrt

Der niederländische Schriftsteller Anton Valens erzählt die klassische Geschichte von Mann und Meer auf atemberaubende Weise neu

Lassen sich heute wirklich noch Abenteuergeschichten erzählen, die noch dazu auf einem holländischen Küstenkutter spielen? Kommt wohl ganz darauf an, welchen Blickwinkel man dabei einnimmt. Die Kulissen – das Meer, das Schiff, die Mannschaft – sind schließlich unumstößlich vorhanden, also muss sich letztlich nur noch der Protagonist positionieren. Will er Held sein oder Zuschauer, brummiger Akteur oder feinsinniger Beobachter? Der niederländische Schriftsteller und Maler Anton Valens, der in Deutschland bisher leider noch unbekannt ist, hat sich dieser Herausforderung gestellt und sie in seinem Prosatext „Fisch“ mit geradezu atemberaubender Könnerschaft gemeistert. Und je mehr der Leser staunt, umso deutlicher wird, welcher Stereotypen sich die selbst ernannten Erben von Jack London, Joseph Conrad & Co. ansonsten bedienen: sturmgepeitschtes Meer, schweigsame Gesellen mit rauer Schale und weichem Kern, die abends dann bei einem Glas Rum zu erzählen beginnen …

Nichts von all diesen Voraussehbarkeiten bei Anton Valens. Der Icherzähler ist ein arbeitsloser Jungkünstler, dem von einem ehemaligen Kommilitonen der Vorschlag gemacht wird, eine Woche auf dem Fischkutter seines Vaters mitzufahren. „Zunächst folgten wir der Küstenlinie: neblige Sandbänke zwischen Wasser und Himmel, Schiermonnikoog, Rottumeroog, Borkum. Später war kein Land mehr zu sehen. Nach acht Stunden emsigen Pflügens durch namenlose Seegebiete erreichten wir die Deutsche Bucht, das Jagdrevier.“ Verblassende Romantik in Zeiten industrieller Nordseekrebsfischerei. Gerade aber weil der Autor in diesem 120-Seiten-Buch weder bei der Naturbeschreibung noch bei der Zeichnung der Seeleute in geschwätzige Epik abgleitet, bekommt die Geschichte einen geradezu unheimlichen Sog.

Denn die Männer an Bord hassen einander; jenseits ihrer Routine gibt es nichts zu bereden – außer man verbündet sich in atmosphärischer Missgunst gegenüber dem „Künstlerspinner“, der an Land dazu auch noch Sozialhilfe abgreift. Doch wiederum entgeht Valens einer Falle: Er zeichnet die wettergegerbten Männer weniger als Unholde denn als Gefangene einer Existenz, die sozial durchaus prekär ist. Weshalb nämlich ist der Maschinist des Kutters ebenfalls eine Art Außenseiter? „Während das Einkommen der Fischer sich aus einem niedrigen Grundlohn und einem bestimmten prozentualen Anteil am Gewinn zusammensetzt, sodass sie ein großes Interesse daran haben, so viel wie möglich zu fangen, steht in den Verträgen der Maschinisten, dass sie ein festes monatliches Gehalt bekommen – auch wenn der Fang noch so mager ist.“ It’s the economy, stupid …

Dazwischen aber menschelt es, will heißen: Am Schluss gibt es sogar einen

Toten, Opfer eines dubiosen Halbunfalls. Am Ende dieser erfahrungsreichen Woche ist der Icherzähler dann zwar nicht unbedingt weiser (oder gar glücklicher) – der Leser aber fühlt sich reich beschenkt von dieser Prosa, in der Spannung kein billiger Trick ist, psychologische Analyse keine Doktorandenbesserwisserei und das Leben auf dem Meer alles andere als eine epigonale Schnurre. Marko Martin

Anton Valens: „Fisch“, aus dem Niederländischen von Gregor Seferens, Maren Schürmann Verlag, München, 2011, 128 Seiten, 15,90 Euro

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 91. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | mare-Kulturredaktion |

|---|---|

| Person | mare-Kulturredaktion |

| Vita | mare-Kulturredaktion |

| Person | mare-Kulturredaktion |