mare-Salon

In die Hafenkneipe – barfuss oder mit eigenem Chauffeur

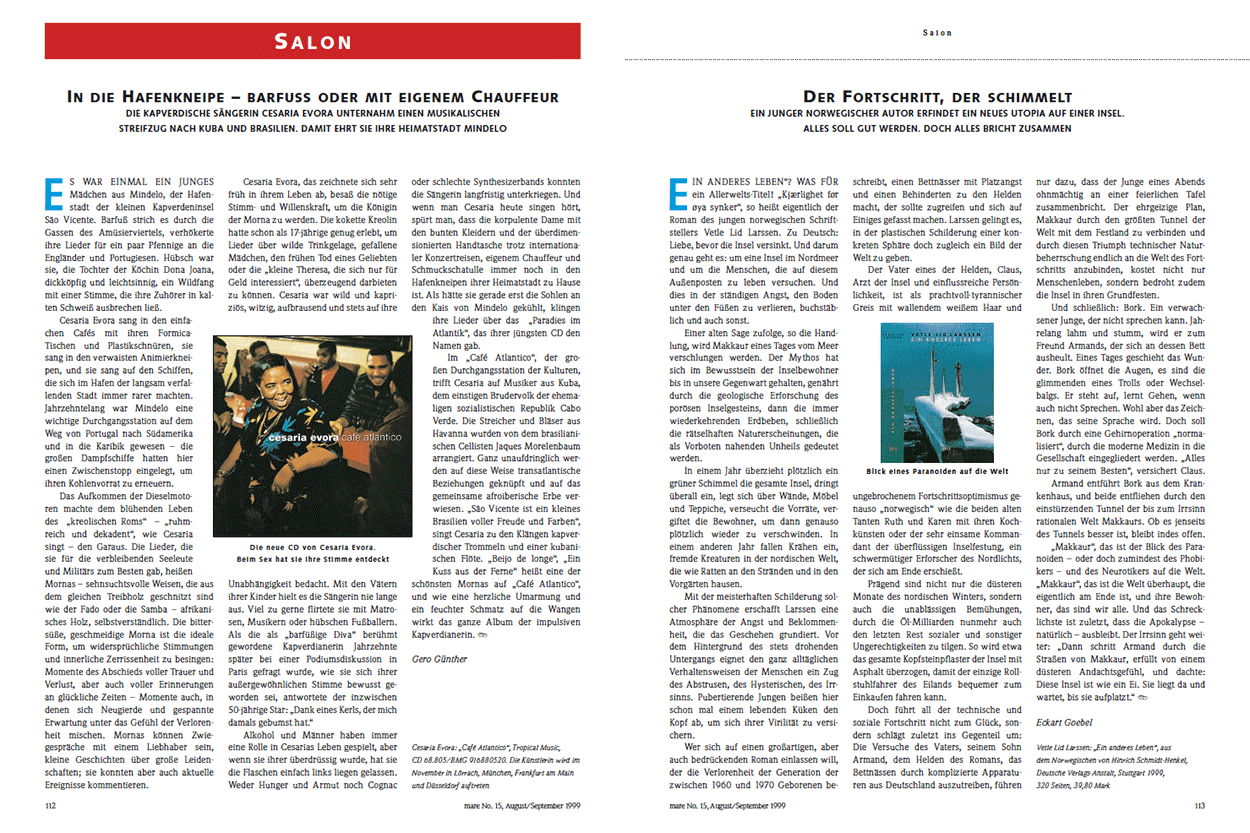

Die kapverdische Sängerin Cesaria Evora unternahm einen musikalischen Streifzug nach Kuba und Brasilien. damit ehrt sie ihre Heimatstadt Mindelo

Es war einmal ein junges Mädchen aus Mindelo, der Hafenstadt der kleinen Kapverdeninsel São Vicente. Barfuß strich es durch die Gassen des Amüsierviertels, verhökerte ihre Lieder für ein paar Pfennige an die Engländer und Portugiesen. Hübsch war sie, die Tochter der Köchin Dona Joana, dickköpfig und leichtsinnig, ein Wildfang mit einer Stimme, die ihre Zuhörer in kalten Schweiß ausbrechen ließ.

Cesaria Evora sang in den einfachen Cafés mit ihren Formica-Tischen und Plastikschnüren, sie sang in den verwaisten Animierkneipen, und sie sang auf den Schiffen, die sich im Hafen der langsam verfallenden Stadt immer rarer machten. Jahrzehntelang war Mindelo eine wichtige Durchgangsstation auf dem Weg von Portugal nach Südamerika und in die Karibik gewesen – die großen Dampfschiffe hatten hier einen Zwischenstopp eingelegt, um ihren Kohlenvorrat zu erneuern.

Das Aufkommen der Dieselmotoren machte dem blühenden Leben des „kreolischen Roms“ – „ruhmreich und dekadent“, wie Cesaria singt – den Garaus. Die Lieder, die sie für die verbleibenden Seeleute und Militärs zum Besten gab, heißen Mornas – sehnsuchtsvolle Weisen, die aus dem gleichen Treibholz geschnitzt sind wie der Fado oder die Samba – afrikanisches Holz, selbstverständlich. Die bittersüße, geschmeidige Morna ist die ideale Form, um widersprüchliche Stimmungen und innerliche Zerrissenheit zu besingen: Momente des Abschieds voller Trauer und Verlust, aber auch voller Erinnerungen an glückliche Zeiten – Momente auch, in denen sich Neugierde und gespannte Erwartung unter das Gefühl der Verlorenheit mischen. Mornas können Zwiegespräche mit einem Liebhaber sein, kleine Geschichten über große Leidenschaften; sie konnten aber auch aktuelle Ereignisse kommentieren.

Cesaria Evora, das zeichnete sich sehr früh in ihrem Leben ab, besaß die nötige Stimm- und Willenskraft, um die Königin der Morna zu werden. Die kokette Kreolin hatte schon als 17-jährige genug erlebt, um Lieder über wilde Trinkgelage, gefallene Mädchen, den frühen Tod eines Geliebten oder die „kleine Theresa, die sich nur für Geld interessiert“, überzeugend darbieten zu können. Cesaria war wild und kapriziös, witzig, aufbrausend und stets auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Mit den Vätern ihrer Kinder hielt es die Sängerin nie lange aus. Viel zu gerne flirtete sie mit Matrosen, Musikern oder hübschen Fußballern. Als die als „barfüßige Diva“ berühmt gewordene Kapverdianerin Jahrzehnte später bei einer Podiumsdiskussion in Paris gefragt wurde, wie sie sich ihrer außergewöhnlichen Stimme bewusst geworden sei, antwortete der inzwischen 50-jährige Star: „Dank eines Kerls, der mich damals gebumst hat.“

Alkohol und Männer haben immer eine Rolle in Cesarias Leben gespielt, aber wenn sie ihrer überdrüssig wurde, hat sie die Flaschen einfach links liegen gelassen. Weder Hunger und Armut noch Cognac oder schlechte Synthesizerbands konnten die Sängerin langfristig unterkriegen. Und wenn man Cesaria heute singen hört, spürt man, dass die korpulente Dame mit den bunten Kleidern und der überdimensionierten Handtasche trotz internationaler Konzertreisen, eigenem Chauffeur und Schmuckschatulle immer noch in den Hafenkneipen ihrer Heimatstadt zu Hause ist. Als hätte sie gerade erst die Sohlen an den Kais von Mindelo gekühlt, klingen ihre Lieder über das „Paradies im Atlantik“, das ihrer jüngsten CD den Namen gab.

Im „Café Atlantico“, der großen Durchgangsstation der Kulturen, trifft Cesaria auf Musiker aus Kuba, dem einstigen Brudervolk der ehemaligen sozialistischen Republik Cabo Verde. Die Streicher und Bläser aus Havanna wurden von dem brasilianischen Cellisten Jaques Morelenbaum arrangiert. Ganz unaufdringlich werden auf diese Weise transatlantische Beziehungen geknüpft und auf das gemeinsame afroiberische Erbe verwiesen. „São Vicente ist ein kleines Brasilien voller Freude und Farben“, singt Cesaria zu den Klängen kapverdischer Trommeln und einer kubanischen Flöte. „Beijo de longe“, „Ein Kuss aus der Ferne“ heißt eine der schönsten Mornas auf „Café Atlantico“, und wie eine herzliche Umarmung und ein feuchter Schmatz auf die Wangen wirkt das ganze Album der impulsiven Kapverdianerin. Gero Guenther

Cesaria Evora: „Café Atlantico“, Tropical Music, CD 68.805/BMG 916880520. Die Künstlerin wird im November in Lörrach, München, Frankfurt am Main und Düsseldorf auftreten

Der Fortschritt, der schimmelt

Ein junger norwegischer Autor erfindet ein neues Utopia auf einer Insel. Alles soll gut werden. Doch alles bricht zusammen

„Ein anderes Leben“? Was für ein Allerwelts-Titel! „Kjærlighet før øya synker“, so heißt eigentlich der Roman des jungen norwegischen Schriftstellers Vetle Lid Larssen. Zu Deutsch: Liebe, bevor die Insel versinkt. Und darum genau geht es: um eine Insel im Nordmeer und um die Menschen, die auf diesem Außenposten zu leben versuchen. Und dies in der ständigen Angst, den Boden unter den Füßen zu verlieren, buchstäblich und auch sonst.

Einer alten Sage zufolge, so die Handlung, wird Makkaur eines Tages vom Meer verschlungen werden. Der Mythos hat sich im Bewusstsein der Inselbewohner bis in unsere Gegenwart gehalten, genährt durch die geologische Erforschung des porösen Inselgesteins, dann die immer wiederkehrenden Erdbeben, schließlich die rätselhaften Naturerscheinungen, die als Vorboten nahenden Unheils gedeutet werden.

In einem Jahr überzieht plötzlich ein grüner Schimmel die gesamte Insel, dringt überall ein, legt sich über Wände, Möbel und Teppiche, verseucht die Vorräte, vergiftet die Bewohner, um dann genauso plötzlich wieder zu verschwinden. In einem anderen Jahr fallen Krähen ein, fremde Kreaturen in der nordischen Welt, die wie Ratten an den Stränden und in den Vorgärten hausen.

Mit der meisterhaften Schilderung solcher Phänomene erschafft Larssen eine Atmosphäre der Angst und Beklommenheit, die das Geschehen grundiert. Vor dem Hintergrund des stets drohenden Untergangs eignet den ganz alltäglichen Verhaltensweisen der Menschen ein Zug des Abstrusen, des Hysterischen, des Irrsinns. Pubertierende Jungen beißen hier schon mal einem lebenden Küken den Kopf ab, um sich ihrer Virilität zu versichern.

Wer sich auf einen großartigen, aber auch bedrückenden Roman einlassen will, der die Verlorenheit der Generation der zwischen 1960 und 1970 Geborenen beschreibt, einen Bettnässer mit Platzangst und einen Behinderten zu den Helden macht, der sollte zugreifen und sich auf Einiges gefasst machen. Larssen gelingt es, in der plastischen Schilderung einer konkreten Sphäre doch zugleich ein Bild der Welt zu geben.

Der Vater eines der Helden, Claus, Arzt der Insel und einflussreiche Persönlichkeit, ist als prachtvoll-tyrannischer Greis mit wallendem weißem Haar und ungebrochenem Fortschrittsoptimismus genauso „norwegisch“ wie die beiden alten Tanten Ruth und Karen mit ihren Kochkünsten oder der sehr einsame Kommandant der überflüssigen Inselfestung, ein schwermütiger Erforscher des Nordlichts, der sich am Ende erschießt.

Prägend sind nicht nur die düsteren Monate des nordischen Winters, sondern auch die unablässigen Bemühungen, durch die Öl-Milliarden nunmehr auch den letzten Rest sozialer und sonstiger Ungerechtigkeiten zu tilgen. So wird etwa das gesamte Kopfsteinpflaster der Insel mit Asphalt überzogen, damit der einzige Rollstuhlfahrer des Eilands bequemer zum Einkaufen fahren kann.

Doch führt all der technische und soziale Fortschritt nicht zum Glück, sondern schlägt zuletzt ins Gegenteil um:

Die Versuche des Vaters, seinem Sohn Armand, dem Helden des Romans, das Bettnässen durch komplizierte Apparaturen aus Deutschland auszutreiben, führen nur dazu, dass der Junge eines Abends ohnmächtig an einer feierlichen Tafel zusammenbricht. Der ehrgeizige Plan, Makkaur durch den größten Tunnel der Welt mit dem Festland zu verbinden und durch diesen Triumph technischer Naturbeherrschung endlich an die Welt des Fortschritts anzubinden, kostet nicht nur Menschenleben, sondern bedroht zudem die Insel in ihren Grundfesten.

Und schließlich: Bork. Ein verwachsener Junge, der nicht sprechen kann. Jahrelang lahm und stumm, wird er zum Freund Armands, der sich an dessen Bett ausheult. Eines Tages geschieht das Wunder. Bork öffnet die Augen, es sind die glimmenden eines Trolls oder Wechselbalgs. Er steht auf, lernt Gehen, wenn auch nicht Sprechen. Wohl aber das Zeichnen, das seine Sprache wird. Doch soll Bork durch eine Gehirnoperation „normalisiert“, durch die moderne Medizin in die Gesellschaft eingegliedert werden. „Alles nur zu seinem Besten“, versichert Claus.

Armand entführt Bork aus dem Krankenhaus, und beide entfliehen durch den einstürzenden Tunnel der bis zum Irrsinn rationalen Welt Makkaurs. Ob es jenseits des Tunnels besser ist, bleibt indes offen.

„Makkaur“, das ist der Blick des Paranoiden – oder doch zumindest des Phobikers – und des Neurotikers auf die Welt. „Makkaur“, das ist die Welt überhaupt, die eigentlich am Ende ist, und ihre Bewohner, das sind wir alle. Und das Schrecklichste ist zuletzt, dass die Apokalypse – natürlich – ausbleibt. Der Irrsinn geht weiter: „Dann schritt Armand durch die Straßen von Makkaur, erfüllt von einem düsteren Andachtsgefühl, und dachte: Diese Insel ist wie ein Ei. Sie liegt da und wartet, bis sie aufplatzt.“ Eckart Goebel

Vetle Lid Larssen: „Ein anderes Leben“, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999, 320 Seiten, 39,80 Mark

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 15. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | mare-Kulturredaktion |

|---|---|

| Person | mare-Kulturredaktion |

| Vita | mare-Kulturredaktion |

| Person | mare-Kulturredaktion |