Liebe in Zeiten des Krieges

Im Krieg ist es notwendig zu lieben, und sei es nur, um unsereLebendigkeit angesichts der Zerstörung zu bekräftigen.“ (John Horne Burns, amerikanischer Schriftsteller und Geheimdienstoffizier in Italien)

Ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Hafen von Neapel, aufgenommen am 9. Februar 1946. Der Fotograf schaut den weißen Schiffskörper hinauf, „U. S. Army Transport“ steht in schwarzen Lettern am Bug der „Algonquin“. Er richtet die Kamera hinauf zur Reling, wo sich, nein, keine Soldaten, sondern junge Frauen drängen. Sie schauen herab, direkt in die Kamera. Winken, lachen – nun, zumindest lächeln sie. Zuversichtlich? Es ist der Moment des großen Abschieds. Dieses Bild, das wissen sie alle, wird in der Zeitung erscheinen und ihre Geschichte erzählen.

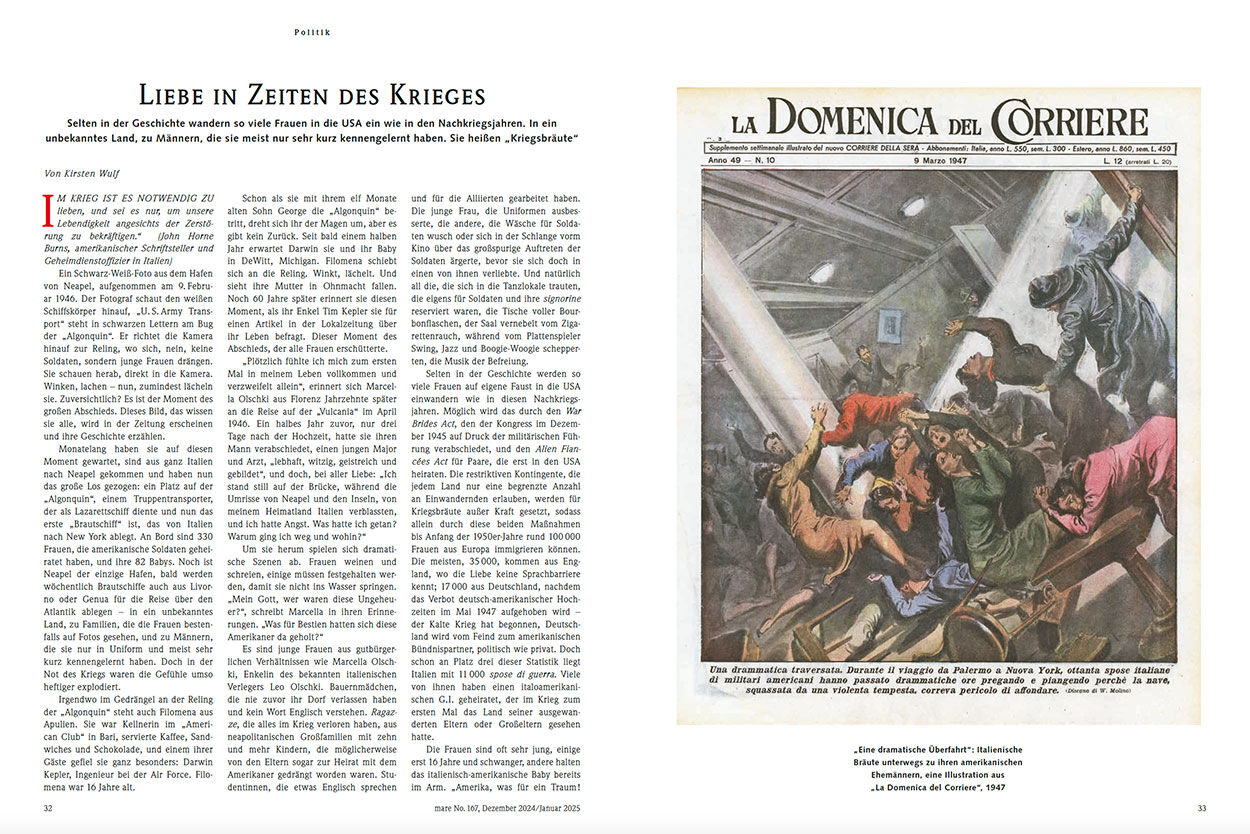

Monatelang haben sie auf diesen Moment gewartet, sind aus ganz Italien nach Neapel gekommen und haben nun das große Los gezogen: ein Platz auf der „Algonquin“, einem Truppentransporter, der als Lazarettschiff diente und nun das erste „Brautschiff“ ist, das von Italien nach New York ablegt. An Bord sind 330 Frauen, die amerikanische Soldaten geheiratet haben, und ihre 82 Babys. Noch ist Neapel der einzige Hafen, bald werden wöchentlich Brautschiffe auch aus Livorno oder Genua für die Reise über den Atlantik ablegen – in ein unbekanntes Land, zu Familien, die die Frauen bestenfalls auf Fotos gesehen, und zu Männern, die sie nur in Uniform und meist sehr kurz kennengelernt haben. Doch in der Not des Kriegs waren die Gefühle umso heftiger explodiert.

Irgendwo im Gedrängel an der Reling der „Algonquin“ steht auch Filomena aus Apulien. Sie war Kellnerin im „American Club“ in Bari, servierte Kaffee, Sandwiches und Schokolade, und einem ihrer Gäste gefiel sie ganz besonders: Darwin Kepler, Ingenieur bei der Air Force. Filomena war 16 Jahre alt.

Schon als sie mit ihrem elf Monate alten Sohn George die „Algonquin“ betritt, dreht sich ihr der Magen um, aber es gibt kein Zurück. Seit bald einem halben Jahr erwartet Darwin sie und ihr Baby in DeWitt, Michigan. Filomena schiebt sich an die Reling. Winkt, lächelt. Und sieht ihre Mutter in Ohnmacht fallen.

Noch 60 Jahre später erinnert sie diesen Moment, als ihr Enkel Tim Kepler sie für einen Artikel in der Lokalzeitung über ihr Leben befragt. Dieser Moment des Abschieds, der alle Frauen erschütterte.

„Plötzlich fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen und verzweifelt allein“, erinnert sich Marcella Olschki aus Florenz Jahrzehnte später an die Reise auf der „Vulcania“ im April 1946. Ein halbes Jahr zuvor, nur drei Tage nach der Hochzeit, hatte sie ihren Mann verabschiedet, einen jungen Major und Arzt, „lebhaft, witzig, geistreich und gebildet“, und doch, bei aller Liebe: „Ich stand still auf der Brücke, während die Umrisse von Neapel und den Inseln, von meinem Heimatland Italien verblassten, und ich hatte Angst. Was hatte ich getan? Warum ging ich weg und wohin?“

Um sie herum spielen sich dramatische Szenen ab. Frauen weinen und schreien, einige müssen festgehalten werden, damit sie nicht ins Wasser springen. „Mein Gott, wer waren diese Ungeheuer?“, schreibt Marcella in ihren Erinnerungen. „Was für Bestien hatten sich diese Amerikaner da geholt?“

Es sind junge Frauen aus gutbürgerlichen Verhältnissen wie Marcella Olschki, Enkelin des bekannten italienischen Verlegers Leo Olschki. Bauernmädchen, die nie zuvor ihr Dorf verlassen haben und kein Wort Englisch verstehen. Ragazze, die alles im Krieg verloren haben, aus neapolitanischen Großfamilien mit zehn und mehr Kindern, die möglicherweise von den Eltern sogar zur Heirat mit dem Amerikaner gedrängt worden waren. Studentinnen, die etwas Englisch sprechen und für die Alliierten gearbeitet haben. Die junge Frau, die Uniformen ausbesserte, die andere, die Wäsche für Soldaten wusch oder sich in der Schlange vorm Kino über das großspurige Auftreten der Soldaten ärgerte, bevor sie sich doch in einen von ihnen verliebte. Und natürlich all die, die sich in die Tanzlokale trauten, die eigens für Soldaten und ihre signorine reserviert waren, die Tische voller Bourbonflaschen, der Saal vernebelt vom Zigarettenrauch, während vom Plattenspieler Swing, Jazz und Boogie-Woogie schepperten, die Musik der Befreiung.

Selten in der Geschichte werden so viele Frauen auf eigene Faust in die USA einwandern wie in diesen Nachkriegsjahren. Möglich wird das durch den War Brides Act, den der Kongress im Dezember 1945 auf Druck der militärischen Führung verabschiedet, und den Alien Fiancées Act für Paare, die erst in den USA heiraten. Die restriktiven Kontingente, die jedem Land nur eine begrenzte Anzahl an Einwandernden erlauben, werden für Kriegsbräute außer Kraft gesetzt, sodass allein durch diese beiden Maßnahmen bis Anfang der 1950er-Jahre rund 100 000 Frauen aus Europa immigrieren können. Die meisten, 35 000, kommen aus England, wo die Liebe keine Sprachbarriere kennt; 17 000 aus Deutschland, nachdem das Verbot deutsch-amerikanischer Hochzeiten im Mai 1947 aufgehoben wird – der Kalte Krieg hat begonnen, Deutschland wird vom Feind zum amerikanischen Bündnispartner, politisch wie privat. Doch schon an Platz drei dieser Statistik liegt Italien mit 11 000 spose di guerra. Viele von ihnen haben einen italoamerikanischen G.I. geheiratet, der im Krieg zum ersten Mal das Land seiner ausgewanderten Eltern oder Großeltern gesehen hatte.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Kirsten Wulf, Jahrgang 1963, lebt als freie Autorin und Schriftstellerin in Genua. Sie hätte gern mehr über Ehen mit den „Buffalo Soldiers“ erfahren, Soldaten der einzigen afroamerikanischen Division, die keinen zivilen Dienst leistete, sondern, nur in Italien, an der Front kämpfte: gegen Faschismus, aber auch – zumindest hofften das viele schwarze Soldaten – für ihre Bürgerrechte in der Heimat. So wäre auch eine „gemischte“ Ehe in vielen US-Bundesstaaten illegal gewesen.

| Vita | Kirsten Wulf, Jahrgang 1963, lebt als freie Autorin und Schriftstellerin in Genua. Sie hätte gern mehr über Ehen mit den „Buffalo Soldiers“ erfahren, Soldaten der einzigen afroamerikanischen Division, die keinen zivilen Dienst leistete, sondern, nur in Italien, an der Front kämpfte: gegen Faschismus, aber auch – zumindest hofften das viele schwarze Soldaten – für ihre Bürgerrechte in der Heimat. So wäre auch eine „gemischte“ Ehe in vielen US-Bundesstaaten illegal gewesen. |

|---|---|

| Person | Von Kirsten Wulf |

| Vita | Kirsten Wulf, Jahrgang 1963, lebt als freie Autorin und Schriftstellerin in Genua. Sie hätte gern mehr über Ehen mit den „Buffalo Soldiers“ erfahren, Soldaten der einzigen afroamerikanischen Division, die keinen zivilen Dienst leistete, sondern, nur in Italien, an der Front kämpfte: gegen Faschismus, aber auch – zumindest hofften das viele schwarze Soldaten – für ihre Bürgerrechte in der Heimat. So wäre auch eine „gemischte“ Ehe in vielen US-Bundesstaaten illegal gewesen. |

| Person | Von Kirsten Wulf |