Kopf hoch

Die Lösung steht auf dem Abstellgleis. Als Jost Bernhardt, 28, Hersteller von Taucheranzügen und -helmen in Hamburg, 1951 für einen Kunden nach Schwimmwesten sucht, findet er sie an einem Bahnhof in Lüneburg. Ein ganzer Güterwaggon voll steht da, es sind Restbestände der Wehrmacht. Bernhardt kauft sie – von wem, das weiß heute niemand mehr. Sicher aber ist: Der Fund ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Und auch für Seeleute auf der ganzen Welt sind diese ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zäsur. Zahllose Matrosen sind bei Schiffbrüchen, Piloten nach Abstürzen über dem Meer ertrunken – obwohl sie Schwimmwesten trugen. Erst durch die vielen Toten erfasst eine Erkenntnis die Verantwortlichen wie eine Welle: Dieses Rettungsmittel muss neu erfunden werden. Und Jost Bernhardt schwimmt mittendrin.

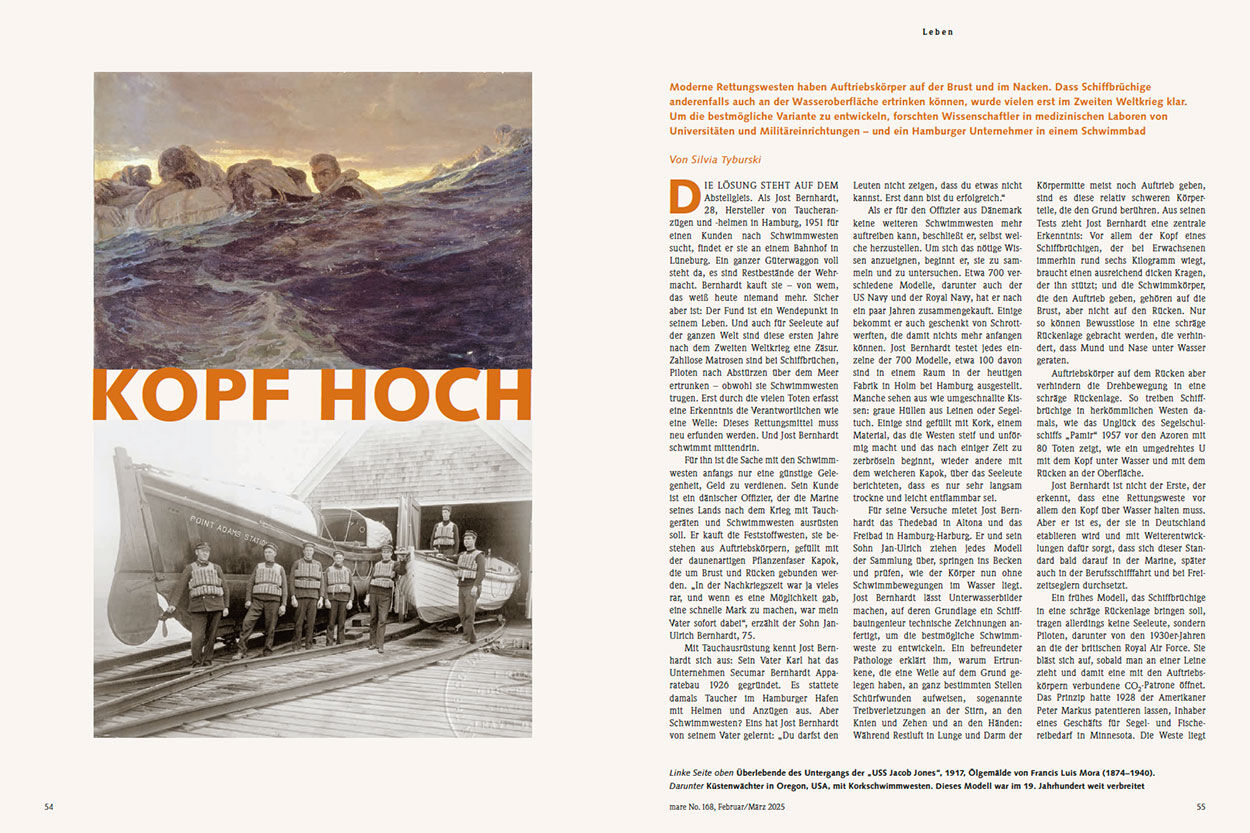

Für ihn ist die Sache mit den Schwimmwesten anfangs nur eine günstige Gelegenheit, Geld zu verdienen. Sein Kunde ist ein dänischer Offizier, der die Marine seines Lands nach dem Krieg mit Tauchgeräten und Schwimmwesten ausrüsten soll. Er kauft die Feststoffwesten, sie bestehen aus Auftriebskörpern, gefüllt mit der daunenartigen Pflanzenfaser Kapok, die um Brust und Rücken gebunden werden. „In der Nachkriegszeit war ja vieles rar, und wenn es eine Möglichkeit gab, eine schnelle Mark zu machen, war mein Vater sofort dabei“, erzählt der Sohn Jan-Ulrich Bernhardt, 75.

Mit Tauchausrüstung kennt Jost Bernhardt sich aus: Sein Vater Karl hat das Unternehmen Secumar Bernhardt Apparatebau 1926 gegründet. Es stattete damals Taucher im Hamburger Hafen mit Helmen und Anzügen aus. Aber Schwimmwesten? Eins hat Jost Bernhardt von seinem Vater gelernt: „Du darfst den Leuten nicht zeigen, dass du etwas nicht kannst. Erst dann bist du erfolgreich.“

Als er für den Offizier aus Dänemark keine weiteren Schwimmwesten mehr auftreiben kann, beschließt er, selbst welche herzustellen. Um sich das nötige Wissen anzueignen, beginnt er, sie zu sammeln und zu untersuchen. Etwa 700 verschiedene Modelle, darunter auch der US Navy und der Royal Navy, hat er nach ein paar Jahren zusammengekauft. Einige bekommt er auch geschenkt von Schrottwerften, die damit nichts mehr anfangen können. Jost Bernhardt testet jedes einzelne der 700 Modelle, etwa 100 davon sind in einem Raum in der heutigen Fabrik in Holm bei Hamburg ausgestellt. Manche sehen aus wie umgeschnallte Kissen: graue Hüllen aus Leinen oder Segeltuch. Einige sind gefüllt mit Kork, einem Material, das die Westen steif und unförmig macht und das nach einiger Zeit zu zerbröseln beginnt, wieder andere mit dem weicheren Kapok, über das Seeleute berichteten, dass es nur sehr langsam trockne und leicht entflammbar sei.

Für seine Versuche mietet Jost Bernhardt das Thedebad in Altona und das Freibad in Hamburg-Harburg. Er und sein Sohn Jan-Ulrich ziehen jedes Modell der Sammlung über, springen ins Becken und prüfen, wie der Körper nun ohne Schwimmbewegungen im Wasser liegt. Jost Bernhardt lässt Unterwasserbilder machen, auf deren Grundlage ein Schiffbauingenieur technische Zeichnungen anfertigt, um die bestmögliche Schwimmweste zu entwickeln. Ein befreundeter Pathologe erklärt ihm, warum Ertrunkene, die eine Weile auf dem Grund gelegen haben, an ganz bestimmten Stellen Schürfwunden aufweisen, sogenannte Treibverletzungen an der Stirn, an den Knien und Zehen und an den Händen: Während Restluft in Lunge und Darm der Körpermitte meist noch Auftrieb geben, sind es diese relativ schweren Körperteile, die den Grund berühren. Aus seinen Tests zieht Jost Bernhardt eine zentrale Erkenntnis: Vor allem der Kopf eines Schiffbrüchigen, der bei Erwachsenen immerhin rund sechs Kilogramm wiegt, braucht einen ausreichend dicken Kragen, der ihn stützt; und die Schwimmkörper, die den Auftrieb geben, gehören auf die Brust, aber nicht auf den Rücken. Nur so können Bewusstlose in eine schräge Rückenlage gebracht werden, die verhindert, dass Mund und Nase unter Wasser geraten. Auftriebskörper auf dem Rücken aber verhindern die Drehbewegung in eine schräge Rückenlage. So treiben Schiffbrüchige in herkömmlichen Westen damals, wie das Unglück des Segelschulschiffs „Pamir“ 1957 vor den Azoren mit 80 Toten zeigt, wie ein umgedrehtes U mit dem Kopf unter Wasser und mit dem Rücken an der Oberfläche.

Jost Bernhardt ist nicht der Erste, der erkennt, dass eine Rettungsweste vor allem den Kopf über Wasser halten muss. Aber er ist es, der sie in Deutschland etablieren wird und mit Weiterentwicklungen dafür sorgt, dass sich dieser Standard bald darauf in der Marine, später auch in der Berufsschifffahrt und bei Freizeitseglern durchsetzt.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 168. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, war schon oft auf Schiffen, aber nur einmal in ihrem Leben kurz davor, eine Schwimmweste benutzen zu müssen. Nach dem Besuch einer Pinguinkolonie auf einer chilenischen Insel wurde die Rückfahrt in einem kleinen Boot durch die Magellanstraße ziemlich ungemütlich.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, war schon oft auf Schiffen, aber nur einmal in ihrem Leben kurz davor, eine Schwimmweste benutzen zu müssen. Nach dem Besuch einer Pinguinkolonie auf einer chilenischen Insel wurde die Rückfahrt in einem kleinen Boot durch die Magellanstraße ziemlich ungemütlich. |

| Person | Von Silvia Tyburski |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, war schon oft auf Schiffen, aber nur einmal in ihrem Leben kurz davor, eine Schwimmweste benutzen zu müssen. Nach dem Besuch einer Pinguinkolonie auf einer chilenischen Insel wurde die Rückfahrt in einem kleinen Boot durch die Magellanstraße ziemlich ungemütlich. |

| Person | Von Silvia Tyburski |