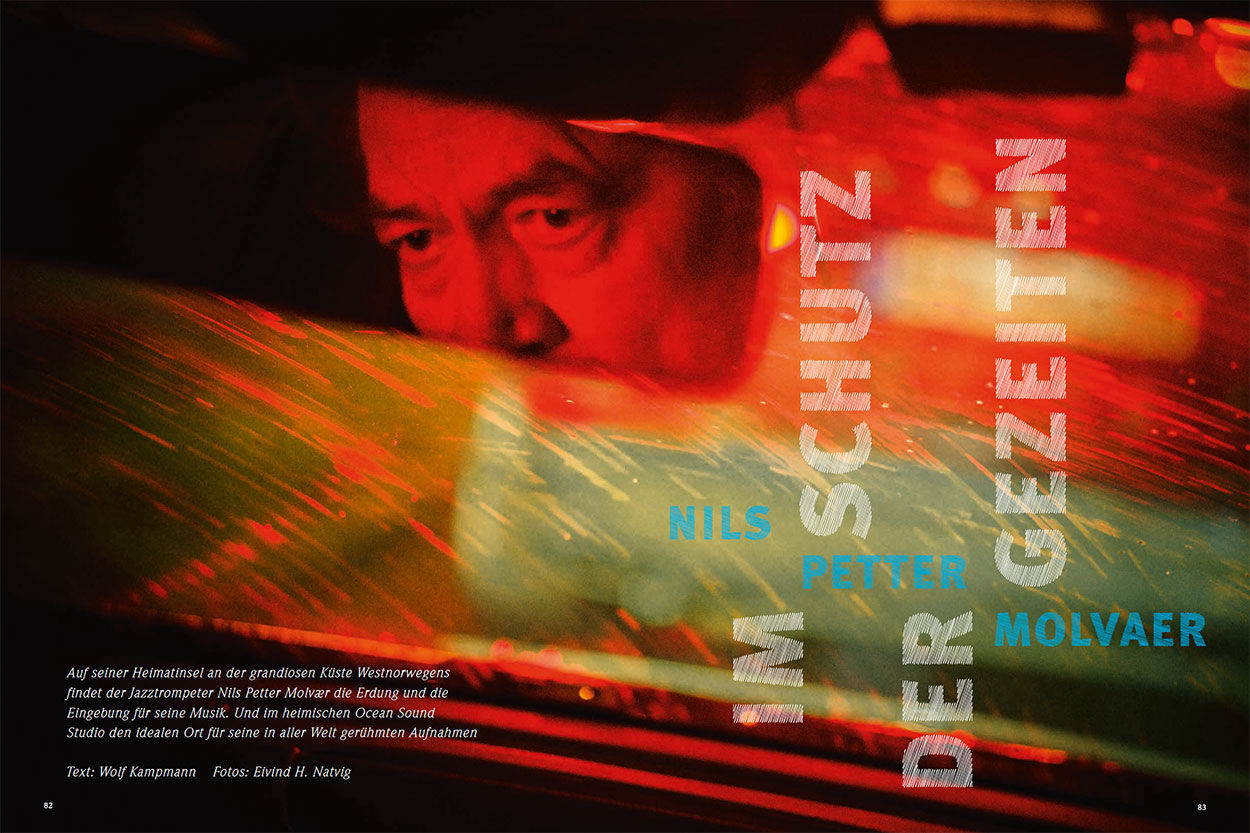

Im Schutz der Gezeiten

Von schäumender Meeresbrandung an drei Seiten umspült und von einem weiten Panorama schneebedeckter Berge gesäumt, deren Gipfel sich in den Wolken auflösen, duckt sich ein flacher Holzbau auf einer Landzunge. Vor dieser mit Flechten und Moos bedecken Hütte hält ein Mann den zerzausten Kopf in den Wind, die zusammengekniffenen Augen aufs Meer gerichtet. Sein wettergegerbtes Gesicht lässt viele Vermutungen zu. Ein Fischer? Ein Seemann, den es zurück auf den Ozean zieht? Oder ein Ornithologe, der den Sturmvögeln beim Flug zusieht?

Nichts von alledem. Der schmächtig anmutende Flachbau ist das weltberühmte Ocean Sound Studio am Rand der norwegischen Hafenstadt Ålesund, der Mann davor der Jazztrompeter Nils Petter Molvær. Er nahm hier nicht nur eine Reihe seiner Platten auf, sondern wurde wenige Kilometer entfernt auf der Insel Sula geboren, auf der er auch seine Jugend verbrachte. Hier draußen ist von seinem heiseren Horn nichts zu hören. Aber wenn die windgepeitschte Brandung ihre weißen Fontänen an der Uferbefestigung rhythmisch in die Höhe schießt und das schäumende Wasser zwischen den klackernden Kieseln zurücksickert, kann man ahnen, wie tief die Verbindung zwischen diesem Mann und dem Meer reichen mag. Molvær und der Ozean, so viel ist in diesem Augenblick sicher, sind eins.

Norwegen und der Jazz? Seit Jahrzehnten zählt das skandinavische Land zu den fruchtbarsten Biotopen für innovativen Jazz. Das war nicht immer so. Bis in die mittleren 1960er-Jahre war das Königreich eher Entwicklungsland in Sachen Jazz, wie es auch sonst kaum eine Rolle auf der europäischen Landkarte gespielt hat. Dann wurde vor der Küste Öl entdeckt, und die Regierung in Oslo investierte einen Gutteil des unerwarteten Reichtums in eines ihrer nachhaltigsten Güter, die Kultur. Davon profitierte die damals noch junge Jazzszene.

1971 veröffentlichte der Saxofonist Jan Garbarek mit Gitarrist Terje Rypdal, Bassist Arild Andersen und Schlagzeuger Jon Christensen das Album „Afric Pepperbird“, das bis heute die ästhetische Fahrrinne für den Jazz ihres Landes vorgeben sollte. Freiheit in der individuellen Tongestaltung traf auf eine innige Naturverbundenheit, die nicht selten auf introspektive Klangmalerei hinauslief. Die genannten vier Musiker gründeten separat zahlreiche neue Projekte, die den borealen Jazz zu einem internationalen Exportschlager machten.

So ist es auch kein Zufall, dass unser Mann am Meer, Nils Petter Molvær, erstmals 1983 in der von Andersen und Christensen geleiteten Band Masqualero auf sich aufmerksam machte. Sein verklärter und doch stets sauberer Ton auf der Trompete wurde schnell zu einem Alleinstellungsmerkmal. Doch Molvær begnügte sich nicht mit Fjell und Fjord, es zog ihn hinaus in die weite Welt. Sein erstes eigenes Album „Khmer“ von 1997 beruhte auf Erfahrungen, die er in Südostasien gemacht hatte. Immer wieder erschloss sich der passionierte Hobbytaucher neue Inspirationsquellen im Südpazifik, in der Karibik, der Arktis und vielen anderen Gegenden des Planeten. Sein Stil changierte zwischen wütendem Jazzrock, sanfter Ambient Music, sinfonischem Überschwang und der typisch norwegischen Klanglandschaftsmalerei. Er ist zwar Trompeter, doch sein Hauptinstrument war und ist eine unstillbare Neugier. Zu seinen Mitreisenden zählten über die Jahre der New Yorker Produktionsmagier Bill Laswell, das jamaikanische Rhythmusgespann Sly & Robbie, der Berliner Elektronikmusiker Moritz von Oswald oder der französische Meisterperkussionist Mino Cinelu. Und doch zieht es ihn bei aller Weltläufigkeit immer wieder zurück an den Anfang seiner Wirkungskette.

Die Symbiose mit dem Meer, mit den Gezeiten wurde Molvær in die Wiege gelegt. „Mein Name hat viel mit dem Klang des Ozeans zu tun“, erzählt er mit einem demütigen Unterton, als wäre er selbst zu klein für die Unendlichkeit der Weltmeere. „Wenn sich an einem Strand unter den rollenden Steinen das Wasser zurückzieht, nennt man diesen Klang in einigen Gegenden Norwegens mol. Und vær ist ein Ort am Meer. Viele Städte und Dörfer am Meer enden in Norwegen auf vær. Molvær ist also ein Ort, an dem man den Klang des Wassers zwischen rollenden Steinen hören kann.“

Im Inneren des Ocean Sound Studios herrscht absolute Stille. Das Meer, das durch die großen Fenster von drei Seiten an das Hightechstudio heranrollt, wird zur bewegten Tapete. Und doch fühlt es sich an, als würde man auf einer Fähre in die Ewigkeit entschweben. Molvær lässt sich auf dem Klavierschemel nieder und beugt sich über ein Piano, auf dessen poliertem Holz sich der Horizont spiegelt. Es scheint, als würde sich im nächsten Moment die Gischt aus den Fingern des Trompeters über die Tasten ergießen. Doch dem ist nicht so.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Wolf Kampmann, geboren 1962 in Zwickau, lebt als Musikjournalist in Berlin. Er unterrichtet Musikgeschichte, unter anderem am Jazz Institut Berlin.

Eivind H. Natvig, geboren 1978, lebt als Fotograf und Künstler auf den Lofoten. In seinen Arbeiten untersucht er die Beziehung von Menschen und ihrer Umwelt. Er veröffentlichte drei Monografien.

| Vita | Wolf Kampmann, geboren 1962 in Zwickau, lebt als Musikjournalist in Berlin. Er unterrichtet Musikgeschichte, unter anderem am Jazz Institut Berlin. Eivind H. Natvig, geboren 1978, lebt als Fotograf und Künstler auf den Lofoten. In seinen Arbeiten untersucht er die Beziehung von Menschen und ihrer Umwelt. Er veröffentlichte drei Monografien. |

|---|---|

| Person | Von Wolf Kampmann und Eivind H. Natvig |

| Vita | Wolf Kampmann, geboren 1962 in Zwickau, lebt als Musikjournalist in Berlin. Er unterrichtet Musikgeschichte, unter anderem am Jazz Institut Berlin. Eivind H. Natvig, geboren 1978, lebt als Fotograf und Künstler auf den Lofoten. In seinen Arbeiten untersucht er die Beziehung von Menschen und ihrer Umwelt. Er veröffentlichte drei Monografien. |

| Person | Von Wolf Kampmann und Eivind H. Natvig |