Fluchten können glücken

Fluchten, die glücken, nach Orten, die Sicherheit versprechen, kann Wunderbares innewohnen. Die Heimat unter Zwang hinter sich lassen zu müssen ist aber meist schmerzlich, der Weg in die beschützte Zukunft traumatisch.

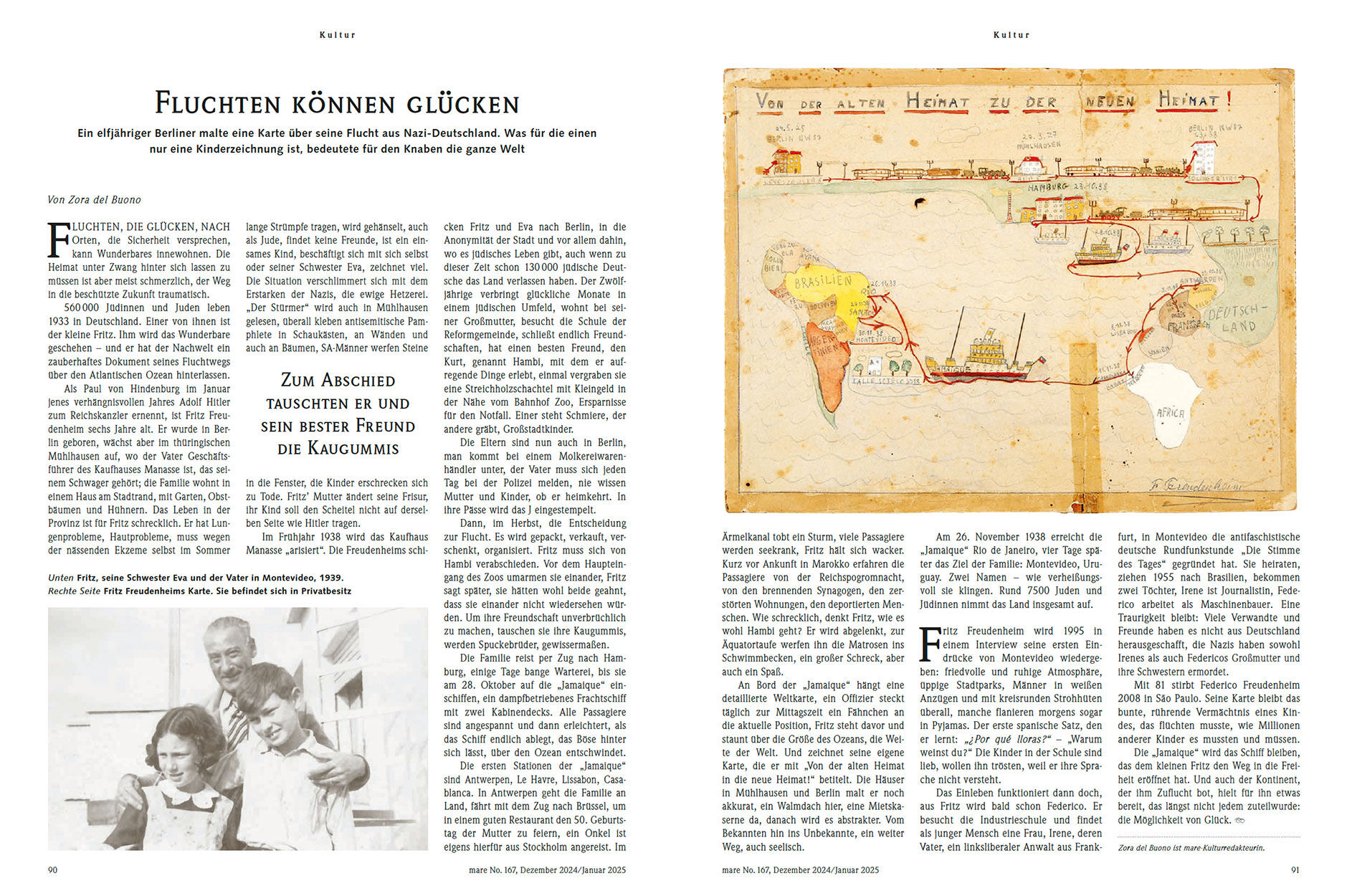

560 000 Jüdinnen und Juden leben 1933 in Deutschland. Einer von ihnen ist der kleine Fritz. Ihm wird das Wunderbare geschehen – und er hat der Nachwelt ein zauberhaftes Dokument seines Fluchtwegs über den Atlantischen Ozean hinterlassen.

Als Paul von Hindenburg im Januar jenes verhängnisvollen Jahres Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt, ist Fritz Freudenheim sechs Jahre alt. Er wurde in Berlin geboren, wächst aber im thüringischen Mühlhausen auf, wo der Vater Geschäftsführer des Kaufhauses Manasse ist, das seinem Schwager gehört; die Familie wohnt in einem Haus am Stadtrand, mit Garten, Obstbäumen und Hühnern. Das Leben in der Provinz ist für Fritz schrecklich. Er hat Lungenprobleme, Hautprobleme, muss wegen der nässenden Ekzeme selbst im Sommer lange Strümpfe tragen, wird gehänselt, auch als Jude, findet keine Freunde, ist ein einsames Kind, beschäftigt sich mit sich selbst oder seiner Schwester Eva, zeichnet viel. Die Situation verschlimmert sich mit dem Erstarken der Nazis, die ewige Hetzerei. „Der Stürmer“ wird auch in Mühlhausen gelesen, überall kleben antisemitische Pamphlete in Schaukästen, an Wänden und auch an Bäumen, SA-Männer werfen Steine in die Fenster, die Kinder erschrecken sich zu Tode. Fritz’ Mutter ändert seine Frisur, ihr Kind soll den Scheitel nicht auf derselben Seite wie Hitler tragen.

Im Frühjahr 1938 wird das Kaufhaus Manasse „arisiert“. Die Freudenheims schicken Fritz und Eva nach Berlin, in die Anonymität der Stadt und vor allem dahin, wo es jüdisches Leben gibt, auch wenn zu dieser Zeit schon 130 000 jüdische Deutsche das Land verlassen haben. Der Zwölfjährige verbringt glückliche Monate in einem jüdischen Umfeld, wohnt bei seiner Großmutter, besucht die Schule der Reformgemeinde, schließt endlich Freundschaften, hat einen besten Freund, den Kurt, genannt Hambi, mit dem er aufregende Dinge erlebt, einmal vergraben sie eine Streichholzschachtel mit Kleingeld in der Nähe vom Bahnhof Zoo, Ersparnisse für den Notfall. Einer steht Schmiere, der andere gräbt, Großstadtkinder.

Die Eltern sind nun auch in Berlin, man kommt bei einem Molkereiwarenhändler unter, der Vater muss sich jeden Tag bei der Polizei melden, nie wissen Mutter und Kinder, ob er heimkehrt. In ihre Pässe wird das J eingestempelt.

Dann, im Herbst, die Entscheidung zur Flucht. Es wird gepackt, verkauft, verschenkt, organisiert. Fritz muss sich von Hambi verabschieden. Vor dem Haupteingang des Zoos umarmen sie einander, Fritz sagt später, sie hätten wohl beide geahnt, dass sie einander nicht wiedersehen würden. Um ihre Freundschaft unverbrüchlich zu machen, tauschen sie ihre Kaugummis, werden Spuckebrüder, gewissermaßen.

Die Familie reist per Zug nach Hamburg, einige Tage bange Warterei, bis sie am 28. Oktober auf die „Jamaique“ einschiffen, ein dampfbetriebenes Frachtschiff mit zwei Kabinendecks. Alle Passagiere sind angespannt und dann erleichtert, als das Schiff endlich ablegt, das Böse hinter sich lässt, über den Ozean entschwindet.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Zora del Buono ist mare-Kulturredakteurin.

| Vita | Zora del Buono ist mare-Kulturredakteurin. |

|---|---|

| Person | Von Zora del Buono |

| Vita | Zora del Buono ist mare-Kulturredakteurin. |

| Person | Von Zora del Buono |