Fangfrage

Das Wetter ist sensationell für die Jahreszeit, die Beringsee ist fast spiegelglatt, und auf dem Arbeitsdeck der „Kodiak Enterprise“ ist nur das Wummern der Maschine zu spüren. Trotzdem bewegen sich die vier Männer, die das Netz ausbringen sollen, nach einer hektischen Choreografie, als käme es bei jedem Handgriff auf die Zehntelsekunde an. Sie sprinten über Deck und reißen an Tauen, als gelte es einen Wettkampf im Schnellfischen zu gewinnen. Sie könnten es ruhiger angehen lassen, aber sie wollen nicht. Perfekte Routine und Schnelligkeit sind bei Sturm ihre Lebensversicherung. Auch wenn sich keine Welle rührt, sie halten sich fit für den Ernstfall.

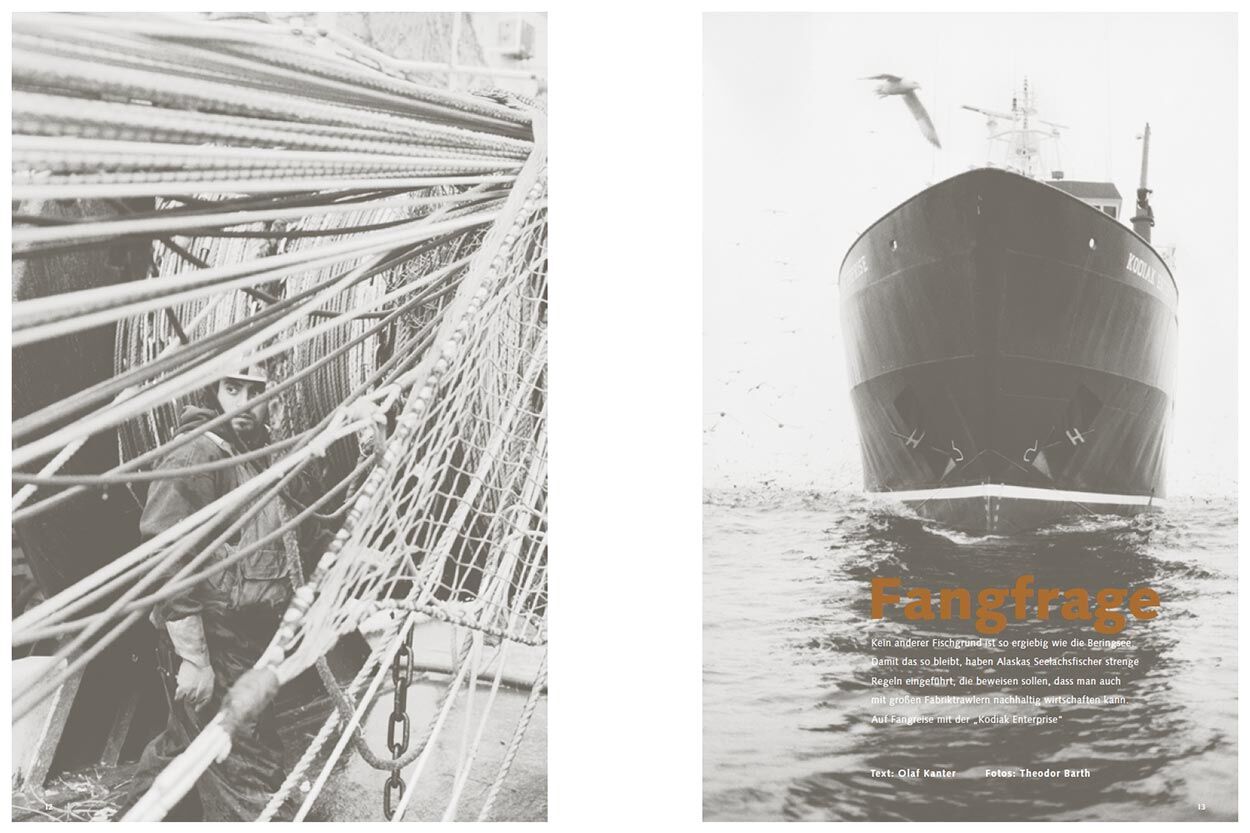

Ihr Schiff ist ein moderner Fabriktrawler, der für die meisten Jobs an Bord Maschinen hat. Auch das Netz wird von der Brücke aus gesteuert, wenn es erst einmal im Wasser ist. Aber für diesen Moment, in dem sich das formlose Bündel Taue und Maschen, das an Deck auf einer fünf Meter hohen Trommel aufgewickelt ist, zu einem Trichter im Meer entfaltet, braucht es noch Handarbeit. Es ist die immer gleiche Abfolge, ein Einklinken und Aushaken, ein Koppeln und Knoten, alles sehr übersichtlich, wenn nicht gerade der Wind in Orkanstärke übers Deck peitscht.

Angel Acosta zieht die engen Maschen am Ende des Netzes, den Steert, mit einer Winsch bis zur Rutsche im Heck vor, dann gleitet das Netz unter dem eigenen Gewicht die Schräge hinunter ins Wasser, verharrt einen Moment in den Strudeln des Kielwassers, bevor es schnell achteraus verschwindet. Es ist der letzte ruhige Moment an Deck, danach bricht ein Ge-töse los, dass die Leute an Deck ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen; sie schalten auf Zeichensprache. Ketten rasseln über Deck, Winschen heulen, und die 900 Kilogramm schweren Gewichte, die das Grundtau nach unten ziehen, donnern die Rampe hinunter. Dann werden die Kurrleinen freigegeben, die beiden fünf Zentimeter dicken Stahltrossen, an denen das Netz geschleppt wird, und die Scherbretter poltern vom Heck ins Wasser. Wie Tragflächen gleiten sie durchs Wasser, nach außen, vom Schiff weg, und spannen dabei das Netz auf. Immer schneller sirren die Trossen von den Winschen, immer tiefer sinkt das Netz, immer weiter öffnet sich die Falle für den Fisch. Deckboss Nicky Bourg und seine Leute lehnen sich zurück. Job in Bestzeit erledigt, Pause. Bourg sieht zu den Fenstern auf der Rückseite der Brücke hoch, Blickkontakt zum Skipper, Daumen hoch, alles klar.

Dave York, Kapitän der „Kodiak Enterprise“, dreht sich wieder um und schaut auf seine Batterie von Monitoren. Wenn er den Hals lang macht, kann er über die Elektronik hinwegsehen und durch die Brückenfenster nach vorne aufs Meer. Aber eigentlich bleibt er lieber bequem auf seinem Stuhl sitzen und betrachtet die elektronischen Echos der echten Welt auf seinen zwölf Bildschirmen. Er hat natürlich Radar, dazu einen Plotter, der die Kurse der Schiffe in der Nachbarschaft als Kurslinie anzeigt, außerdem elektronische Seekarten, die mit der Satellitennavigation gekoppelt sind. Unverzichtbar die Echolote: Eins zeigt die Beschaffenheit des Grundes an und registriert, was an „Biomasse“ darüber schwimmt, und ein zweites ist schräg nach vorn gerichtet, um gezielt Schwärme verfolgen zu können.

Der Meeresgrund in 180 Meter Tiefe ist ein roter Balken auf Yorks Bildschirm, der Fisch nimmt verschiedene Farben an, je nachdem, wie dicht die Schwärme sind. Zurzeit schwimmen sie in loser Formation, York sieht eine Galaxie feiner grüner und blauer Lichtpunkte. „Pfeffer und Salz“, sagt er dazu, „nicht gerade üppig, aber nehmen wir gerne mit, danke schön.“

Dave York, 49 Jahre alt, sieht man den Kapitän nicht an, seine Uniform auf der Brücke sind Jeans, T-Shirt und Joggingschuhe. Wie viele an Bord ist er eher zufällig denn aus Überzeugung Fischer geworden. Er hat „Fire Science“ studiert und wollte Großbrände löschen, aber dann hat ihm ein Kumpel erzählt, dass er auf der Beringsee in den Ferien gut Geld verdienen könnte. Nur hat sein Skipper es leider nicht geschafft, ihn rechtzeitig zum Semesterbeginn wieder an Land abzusetzen. York blieb bei den Fischern, und jetzt steht auf seiner Visitenkarte „Senior Captain“. Er führt eines der größten Schiffe der Trident Seafoods Corporation aus Seattle. 80 Meter lang ist die „Kodiak Enterprise“ und knapp 14 Meter breit; angetrieben wird sie von zweimal 3000 PS, Lokomotivmotoren.

Der Fisch hat jetzt kaum noch eine Chance, dem Trawler zu entgehen, er müsste schon sehr fix nach rechts oder links ausbrechen. Denn das Netz, das 400 Meter hinter dem Heck der „Kodiak“ lauert, ist eine Falle von enormen Ausmaßen. 150 Meter misst die Öffnung in der Breite, 33 Meter in der Höhe. Zwei Jumbojets könnten nebeneinander hindurchfliegen, ohne mit den Flügeln anzustoßen. Ganz vorne sind die Maschen meterweit, und im Prinzip hätte der Fisch hier eine letzte Chance zur Flucht, aber unter Zug vibrieren die Seile, und der Fisch versucht sie zu vermeiden. Er schwimmt in die Mitte des Trichters – und landet im Steert.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 66. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Für mare-Redakteur Olaf KanterOlaf Kanter und Fotograf Theodor Barth wurde wider Erwarten nicht der Fischzug zum Abenteuer, sondern der Flug zu den Aleuten. Fischer sprechen von einer „no-fly zone“: Entweder ist Nebel oder es stürmt. Und an guten Tagen reparieren die Crews ihre Flugzeuge.

| Vita | Für mare-Redakteur Olaf KanterOlaf Kanter und Fotograf Theodor Barth wurde wider Erwarten nicht der Fischzug zum Abenteuer, sondern der Flug zu den Aleuten. Fischer sprechen von einer „no-fly zone“: Entweder ist Nebel oder es stürmt. Und an guten Tagen reparieren die Crews ihre Flugzeuge. |

|---|---|

| Person | Von Olaf Kanter und Theodor Barth |

| Vita | Für mare-Redakteur Olaf KanterOlaf Kanter und Fotograf Theodor Barth wurde wider Erwarten nicht der Fischzug zum Abenteuer, sondern der Flug zu den Aleuten. Fischer sprechen von einer „no-fly zone“: Entweder ist Nebel oder es stürmt. Und an guten Tagen reparieren die Crews ihre Flugzeuge. |

| Person | Von Olaf Kanter und Theodor Barth |