Eine Seele hat Seegang

Wenn Ali Baltagi einmal nicht so gut aufgelegt ist, kommt es vor, dass seine Mitarbeiter einander zuraunen: Hayla, brutu nau! Was so viel bedeutet wie: „Bleib bloß weg von ihm, sein Gemüt hat Seegang!“ Baltagi findet den Vergleich überhaupt nicht abwegig. Was Wunder, ist er doch Cheflotse im Beiruter Hafen. Dort seien die Leute im übrigen „wie Ebbe und Flut“, sagt Baltagi, „hochfahrend und streitsüchtig und im nächsten Augenblick seelenruhig bis tieftraurig.“

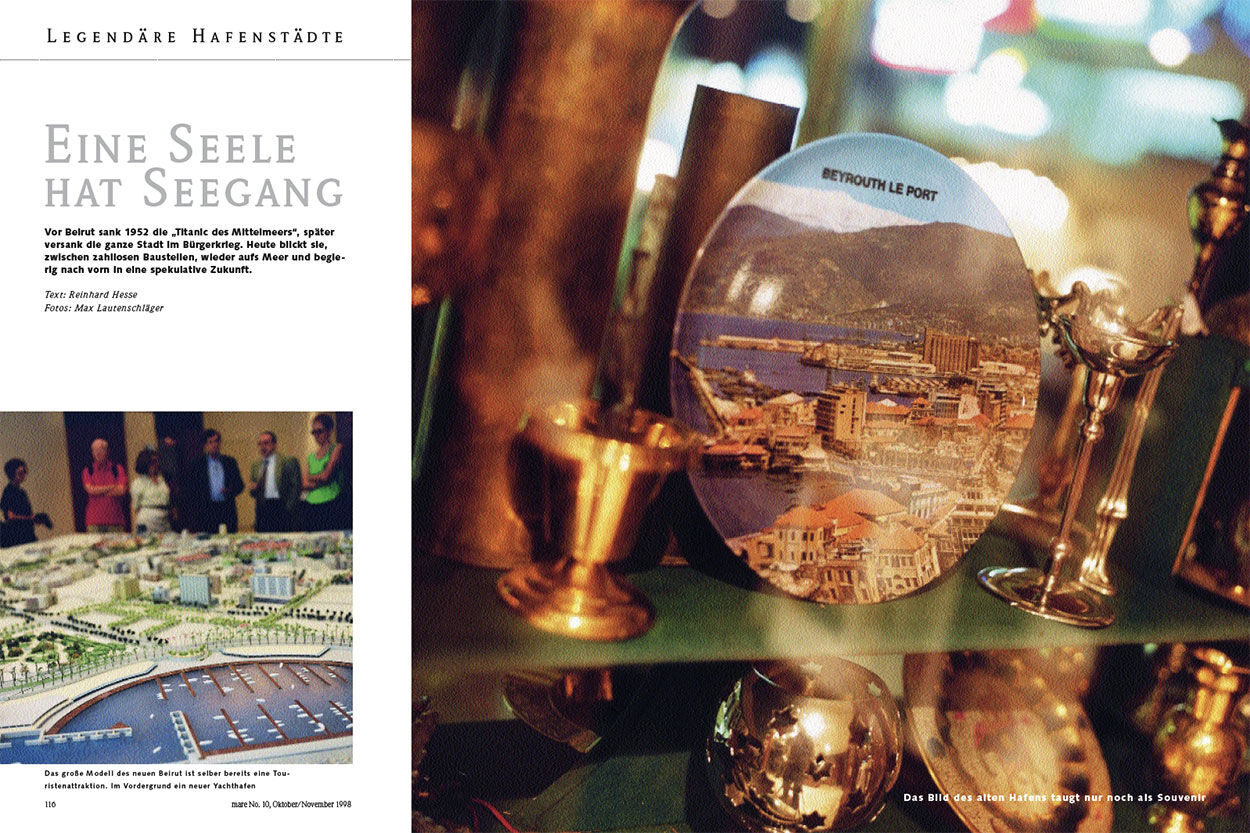

Das gilt freilich nicht nur für den Hafen, sondern für ganz Beirut. Ist dies etwa nicht die Stadt, in der Menschen mit unterschiedlichem Glauben und verschiedenen politischen Ansichten einander 16 Jahre lang gegenseitig umgebracht haben? Und zwar in solch unterschiedlichen Koalitionen und Konstellationen, dass am Ende niemand mehr wusste, wer gerade warum auf wen schießt? Was bis 1975 noch relativ überschaubar begonnen hatte – Palästinenser und ihre muslimischen Verbündeten gegen die auf ihrer Vormachtsstellung beharrenden Christen – war gegen Ende der 80er Jahre zum heillosen Konflikt der Clans eskaliert. Mit schwerer Artillerie außerdem dabei: Israelis, Syrer und pro-iranische Milizen. Und ist es nicht dieselbe Stadt, die vor diesem Krieg als Inbegriff mediterraner und levantinischer Lebensfreude und Freizügigkeit galt? Dieselbe Stadt, in der nun wieder an allen Ecken gebaut, gebosselt, gebohrt und gebulldozert wird, als gelte es, ein neues Metropolis am Mittelmeer zu erschaffen?

Ebbe und Flut – das Begriffspaar könnte auch stehen für: Erinnern und Vergessen. Ihre Existenz verdankt die Stadt dem Meer, dem Hafen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war Beirut nicht viel mehr als ein Fischerdorf von mäßiger Bedeutung. Erst als die ägyptischen Statthalter des osmanischen Reiches den Ort zur Quarantänestation machten und den Handel zwischen den Städten des Hinterlandes – Damaskus und Aleppo vor allem – mit Europa förderten, gewann Beirut rasch an Bedeutung. 1887 wurde mit dem Bau einer Mole und des ersten Hafenbeckens begonnen, was die Stadt in Verbindung mit der zuvor angelegten kutschierbaren Straße nach Damaskus zum idealen Zentrum des Transithandels machen sollte.

Beim Betrachten alter Pläne lässt sich förmlich mit Händen greifen, wie die Stadt um den Hafen herum-, ja, an ihn herangebaut wurde, so als müsse sie ihn vor dem gefräßigen Hinterland schützen. Und wer diese Bilder heute auf die Schemen und Pläne des neuen Beirut projiziert, das vor unseren Augen aus den Kriegsschauplätzen und Ruinen entsteht, wird Mühe haben, vor lauter Tunnels, Überführungen und Wolkenkratzern das Meer zu finden.

Aber es ist natürlich da, und am besten fahren wir einmal morgens früh hinaus zur Corniche gegenüber dem „Hard Rock Café“. Schräg davor steht die Statue des arabischen Nationalidols Gamal Abdel Nasser, die Ägyptens früheren Präsidenten in bizarrer Pose zeigt, wie im Stechschritt marschierend. Und Marschieren, das ist zu dieser frühen Stunde, zwischen sechs und sieben, auch die Parole auf der Meerespromenade, die an dieser Stelle Dar Ain Mreisseh heißt, bevor sie dann weiter unten zur „Avenue de Paris“ wird. Wie haben wir diese Corniche gebraucht in den Bürgerkriegsjahren, um in jeder mittleren Gefechtspause hinunterzueilen ans Meer, Luft zu schnappen und Espresso zu trinken an einem der zahllosen japanischen Kleinlieferwagen mit eingebauter Kaffeemaschine! Oder um einfach nur spazieren zu gehen.

Heute treffen sich die Beirutis am selben Ort. Ausgerüstet wie die Langstreckenläufer, in kurzen Hosen und Luftpolsterschuhen, versammeln sie sich – zum sportiven Spazierengehen. Die Sache ist ernst geworden, eine halbe oder gar ganze Stunde am Tag müsse schon sein, sagen sie. Doch das Training von Ausdauer und Kondition bezahlen sie, deren Atemwege vor Anstrengung weit geöffnet sind, vermutlich mit tödlichen Dosen von Abgasen aus Dutzenden Bussen und Lastern. Auf derlei Einwände antworten sie mit einer entwaffnenden Gegenfrage: „Wo sollen wir denn sonst gehen, wenn nicht am Meer?“

So also wird die Corniche jeden Morgen wahlweise zu einer Art Businessgolf ohne Ball oder zum Schauplatz kollektiver Freiübungen. Auf den inzwischen aufgestellten Betonbänken stemmen Büromenschen im sogenannten besten Alter ihre Liegestütze, Immobilienmakler besprechen im verschärften Gehschritt die Raubzüge des Tages, der Chefredakteur nordet seinen Literaturchef – beide in früheren Jahren engagierte Kommunisten – auf die Kolumne ein, die er in wenigen Stunden von ihm erwartet, wenn beide erschöpft, aber glücklich ihr Tagwerk beginnen.

Die Cafés sind um diese Stunde noch geschlossen, die Kellner schlafen auf Pritschen in der Küche oder dösen auf dem Kassierstuhl. Wer jetzt hier „marschiert“, hat auch keine Zeit für Mokka oder Espresso. Die Tagediebe, die Strandpoeten und Gezeiten-Debattierer, die Porträtmaler und die Theaterkomparsen, all die mehr oder minder Intellektuellen also, die dem Café „Al-Rawda“ an der Uferpromenade jenes einmalige Flair einer untergehenden Bohème verleihen, kommen keinesfalls vor zehn Uhr.

Am Abend indes, schon zum Sonnenuntergang, wird dieselbe Corniche zum Boulevard für die Verliebten, die keinen besseren Platz für ihre Zärtlichkeit finden, und für die Großfamilien, die nur hier einfach bummeln können, ohne dabei Geld ausgeben zu müssen, so, wie es eben nur an einer echten Corniche geht. Dann ist Friede und Harmonie, bevor wenig später die Flut hupender Autos heranspült, die sich kilometerlang stauen, Ohren und Nasen betäuben.

Es ist aber dieses ewige Auf und Ab von laut und leise, von Enthusiasmus und Resignation, von Erinnern und Vergessen, das manche in dieser Stadt auch regelrecht zornig macht. „Die Leute wollen sich doch gar nicht erinnern“, schimpft Walid Nochie, Tauchlehrer am National Institute for Scuba Diving. Er meint nicht etwa den Krieg, dessen Andenken so weit verdrängt ist, dass meist nur noch von „den Ereignissen“ die Rede ist, und uns einmal sogar eine junge Studentin, da wir den Bürgerkrieg erwähnten, entgeistert fragte: „Welcher Bürgerkrieg?“ Nein, Nochie hat etwas Handfesteres im Sinn: ein Schiffswrack, das 150 Meter vor der Beiruter Küste zehn Meter unter Wasser vor sich hinrottet. Und zwar nicht irgendein Wrack, sondern das der „Champollion“, des legendären Mittelmeer-Luxusliners, der Weihnachten 1952 hier havarierte.

„Schon jetzt ist es nur noch ein Gerippe“, ereifert sich Nochie. „Wenn die Fischer weiter ihre Sprengungen anbringen und die Flughafenbauer sich ins Meer voranfressen, ist bald gar nichts mehr da von dem Schiff.“

Aber wir erinnern uns doch, wir haben einen Zeugen, der zwar selbst nicht dabei war, aber sich die Geschichte von seinem Vater – einem der drei „Helden der Champollion“ – oft und oft hat erzählen lassen: Ali Baltagi, der Cheflotse. Der berichtet begeistert von dem Unglück und der wundersamen Rettung der weitaus meisten Passagiere: Die „Champollion“, 1925 in Dienst gestellt, gilt als „Titanic des Mittelmeers“. Der Dampfer verfügte über 471 Kabinen, davon 207 in der ersten Klasse, Gänge und Speiseräume mit altägyptischer Kunst dekoriert, bronzene Lüster, Besteck aus Sterling-Silber. „Das Schiff war mit 222 Passagieren auf der Kreuzfahrtroute Marseille–Alexandria–Beirut und erreichte am Morgen des 22. Dezember 1952 bei stürmischer See libanesische Gewässer. Kapitän Bourde hatte sich schlafen gelegt, und der wachhabende Erste Offizier war wohl nicht völlig nüchtern.“ Nachdem der Leuchtturm von Manara außer Betrieb war, steuerte die „Champollion“ jedenfalls auf ein Licht zu, das sich als Leuchtfeuer des Flughafens erwies, 15 Kilometer südlich des Hafens. Als die Besatzung den Fehler bemerkte, war es zu spät: Das Schiff lief vor der Küste des Vororts Khalde auf Grund. „Der Präsident rief sofort die Armee herbei. Sie versuchte, den Luxusdampfer zu sichern. Mehrere große Schiffe unternahmen Rettungsversuche, die aber – bei Windstärke acht bis neun – scheitern mussten.“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 10. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Reinhard Hesse, Jahrgang 1956, lebt als freier Autor in München, Kairo und Beirut. Er war Korrespondent der taz in Beirut und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift TransAtlantik.

Max Lautenschläger, Jahrgang 1974, ist freier Fotograf in Berlin und Mitglied der Agentur plus49/Visum. Diese Fotoreportage ist seine erste Arbeit für mare.

| Vita | Reinhard Hesse, Jahrgang 1956, lebt als freier Autor in München, Kairo und Beirut. Er war Korrespondent der taz in Beirut und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift TransAtlantik.

Max Lautenschläger, Jahrgang 1974, ist freier Fotograf in Berlin und Mitglied der Agentur plus49/Visum. Diese Fotoreportage ist seine erste Arbeit für mare. |

|---|---|

| Person | Von Reinhard Hesse und Max Lautenschläger |

| Vita | Reinhard Hesse, Jahrgang 1956, lebt als freier Autor in München, Kairo und Beirut. Er war Korrespondent der taz in Beirut und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift TransAtlantik.

Max Lautenschläger, Jahrgang 1974, ist freier Fotograf in Berlin und Mitglied der Agentur plus49/Visum. Diese Fotoreportage ist seine erste Arbeit für mare. |

| Person | Von Reinhard Hesse und Max Lautenschläger |