Die Stadt auf dem Matsch

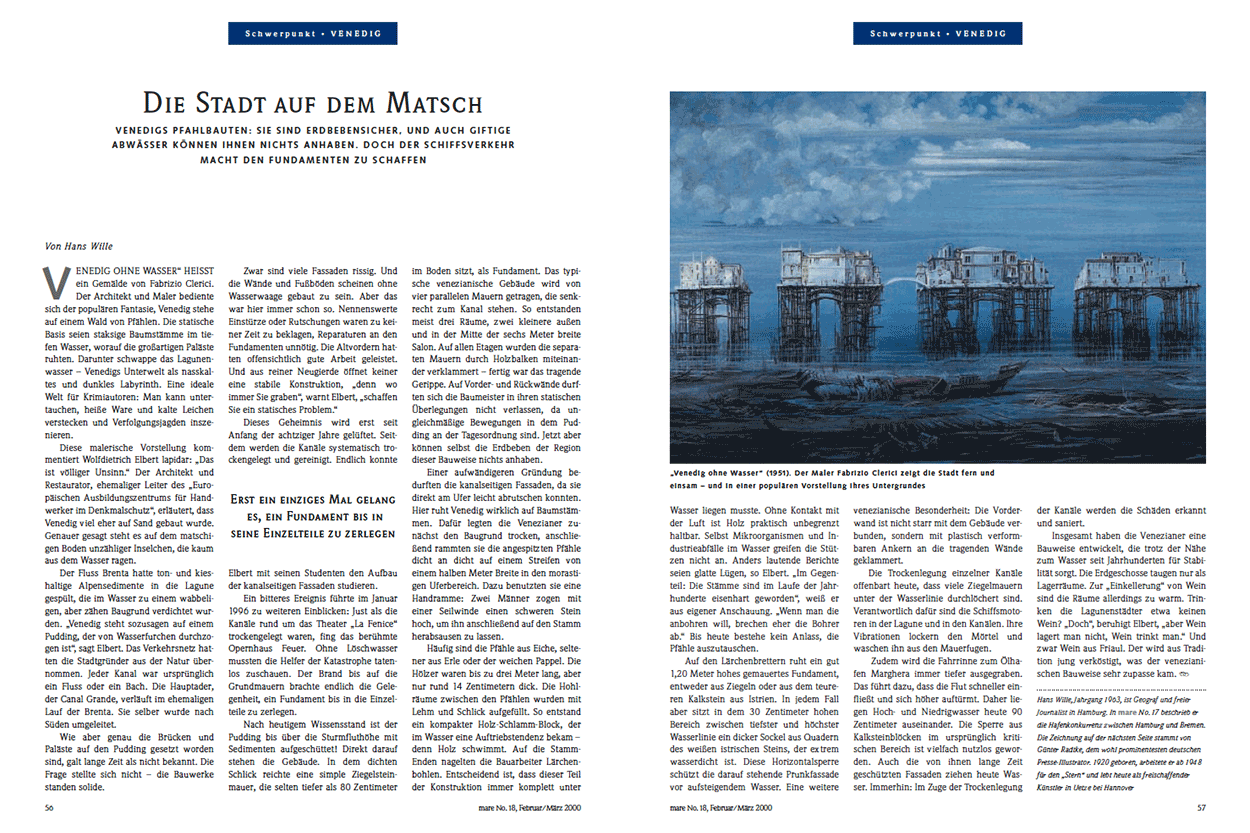

„Venedig ohne Wasser“ heisst ein Gemälde von Fabrizio Clerici. Der Architekt und Maler bediente sich der populären Fantasie, Venedig stehe auf einem Wald von Pfählen. Die statische Basis seien staksige Baumstämme im tiefen Wasser, worauf die großartigen Paläste ruhten. Darunter schwappe das Lagunenwasser – Venedigs Unterwelt als nasskaltes und dunkles Labyrinth. Eine ideale Welt für Krimiautoren: Man kann untertauchen, heiße Ware und kalte Leichen verstecken und Verfolgungsjagden inszenieren.

Diese malerische Vorstellung kommentiert Wolfdietrich Elbert lapidar: „Das ist völliger Unsinn.“ Der Architekt und Restaurator, ehemaliger Leiter des „Europäischen Ausbildungszentrums für Handwerker im Denkmalschutz“, erläutert, dass Venedig viel eher auf Sand gebaut wurde. Genauer gesagt steht es auf dem matschigen Boden unzähliger Inselchen, die kaum aus dem Wasser ragen.

Der Fluss Brenta hatte ton- und kieshaltige Alpensedimente in die Lagune gespült, die im Wasser zu einem wabbeligen, aber zähen Baugrund verdichtet wurden. „Venedig steht sozusagen auf einem Pudding, der von Wasserfurchen durchzogen ist“, sagt Elbert. Das Verkehrsnetz hatten die Stadtgründer aus der Natur übernommen. Jeder Kanal war ursprünglich ein Fluss oder ein Bach. Die Hauptader, der Canal Grande, verläuft im ehemaligen Lauf der Brenta. Sie selber wurde nach Süden umgeleitet.

Wie aber genau die Brücken und Paläste auf den Pudding gesetzt worden sind, galt lange Zeit als nicht bekannt. Die Frage stellte sich nicht – die Bauwerke standen solide. Zwar sind viele Fassaden rissig. Und die Wände und Fußböden scheinen ohne Wasserwaage gebaut zu sein. Aber das war hier immer schon so. Nennenswerte Einstürze oder Rutschungen waren zu keiner Zeit zu beklagen, Reparaturen an den Fundamenten unnötig. Die Altvordern hatten offensichtlich gute Arbeit geleistet. Und aus reiner Neugierde öffnet keiner eine stabile Konstruktion, „denn wo immer Sie graben“, warnt Elbert, „schaffen Sie ein statisches Problem.“

Dieses Geheimnis wird erst seit Anfang der achtziger Jahre gelüftet. Seitdem werden die Kanäle systematisch trockengelegt und gereinigt. Endlich konnte Elbert mit seinen Studenten den Aufbau der kanalseitigen Fassaden studieren.

Ein bitteres Ereignis führte im Januar 1996 zu weiteren Einblicken: Just als die Kanäle rund um das Theater „La Fenice“ trockengelegt waren, fing das berühmte Opernhaus Feuer. Ohne Löschwasser mussten die Helfer der Katastrophe tatenlos zuschauen. Der Brand bis auf die Grundmauern brachte endlich die Gelegenheit, ein Fundament bis in die Einzelteile zu zerlegen.

Nach heutigem Wissensstand ist der Pudding bis über die Sturmfluthöhe mit Sedimenten aufgeschüttet! Direkt darauf stehen die Gebäude. In dem dichten Schlick reichte eine simple Ziegelsteinmauer, die selten tiefer als 80 Zentimeter im Boden sitzt, als Fundament. Das typische venezianische Gebäude wird von vier parallelen Mauern getragen, die senkrecht zum Kanal stehen. So entstanden meist drei Räume, zwei kleinere außen und in der Mitte der sechs Meter breite Salon. Auf allen Etagen wurden die separaten Mauern durch Holzbalken miteinander verklammert – fertig war das tragende Gerippe. Auf Vorder- und Rückwände durften sich die Baumeister in ihren statischen Überlegungen nicht verlassen, da ungleichmäßige Bewegungen in dem Pudding an der Tagesordnung sind. Jetzt aber können selbst die Erdbeben der Region dieser Bauweise nichts anhaben.

Einer aufwändigeren Gründung bedurften die kanalseitigen Fassaden, da sie direkt am Ufer leicht abrutschen konnten. Hier ruht Venedig wirklich auf Baumstämmen. Dafür legten die Venezianer zunächst den Baugrund trocken, anschließend rammten sie die angespitzten Pfähle dicht an dicht auf einem Streifen von einem halben Meter Breite in den morastigen Uferbereich. Dazu benutzten sie eine Handramme: Zwei Männer zogen mit einer Seilwinde einen schweren Stein hoch, um ihn anschließend auf den Stamm herabsausen zu lassen.

Häufig sind die Pfähle aus Eiche, seltener aus Erle oder der weichen Pappel. Die Hölzer waren bis zu drei Meter lang, aber nur rund 14 Zentimetern dick. Die Hohlräume zwischen den Pfählen wurden mit Lehm und Schlick aufgefüllt. So entstand ein kompakter Holz-Schlamm-Block, der im Wasser eine Auftriebstendenz bekam – denn Holz schwimmt. Auf die Stamm-Enden nagelten die Bauarbeiter Lärchenbohlen. Entscheidend ist, dass dieser Teil der Konstruktion immer komplett unter Wasser liegen musste. Ohne Kontakt mit der Luft ist Holz praktisch unbegrenzt haltbar. Selbst Mikroorganismen und Industrieabfälle im Wasser greifen die Stützen nicht an. Anders lautende Berichte seien glatte Lügen, so Elbert. „Im Gegenteil: Die Stämme sind im Laufe der Jahrhunderte eisenhart geworden“, weiß er aus eigener Anschauung. „Wenn man die anbohren will, brechen eher die Bohrer ab.“ Bis heute bestehe kein Anlass, die Pfähle auszutauschen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 18. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Hans Wille, Jahrgang 1963, ist Geograf und freier Journalist in Hamburg. In mare No. 17 beschrieb er die Hafenkonkurrenz zwischen Hamburg und Bremen.

Die Zeichnung auf der nächsten Seite stammt von Günter Radtke, dem wohl prominentesten deutschen Presse-Illustrator. 1920 geboren, arbeitete er ab 1948 für den Stern und lebt heute als freischaffender Künstler in Uetze bei Hannover

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Hans Wille, Jahrgang 1963, ist Geograf und freier Journalist in Hamburg. In mare No. 17 beschrieb er die Hafenkonkurrenz zwischen Hamburg und Bremen.

Die Zeichnung auf der nächsten Seite stammt von Günter Radtke, dem wohl prominentesten deutschen Presse-Illustrator. 1920 geboren, arbeitete er ab 1948 für den Stern und lebt heute als freischaffender Künstler in Uetze bei Hannover |

| Person | Von Hans Wille und Günter Radtke |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Hans Wille, Jahrgang 1963, ist Geograf und freier Journalist in Hamburg. In mare No. 17 beschrieb er die Hafenkonkurrenz zwischen Hamburg und Bremen.

Die Zeichnung auf der nächsten Seite stammt von Günter Radtke, dem wohl prominentesten deutschen Presse-Illustrator. 1920 geboren, arbeitete er ab 1948 für den Stern und lebt heute als freischaffender Künstler in Uetze bei Hannover |

| Person | Von Hans Wille und Günter Radtke |