Die Schuld der Eidgenossen

Gut 250 Jahre nach dem Erscheinen des „Dictionnaire universel de commerce“, jenes ersten enzyklopädischen Handelslexikons, fand ich Hinweise, dass es nicht nur Beziehungen zwischen Genf und der Welt gab. Es gab sie auch zwischen der gesamten Schweiz und dem transatlantischen Sklavereisystem. Die Reaktionen von befreundeten Historikern und Politikern auf diese Nachricht waren geprägt von Ungläubigkeit. Das Binnenland Schweiz? Die neutrale und kleine Eidgenossenschaft? Diese friedliche Alpenrepublik?

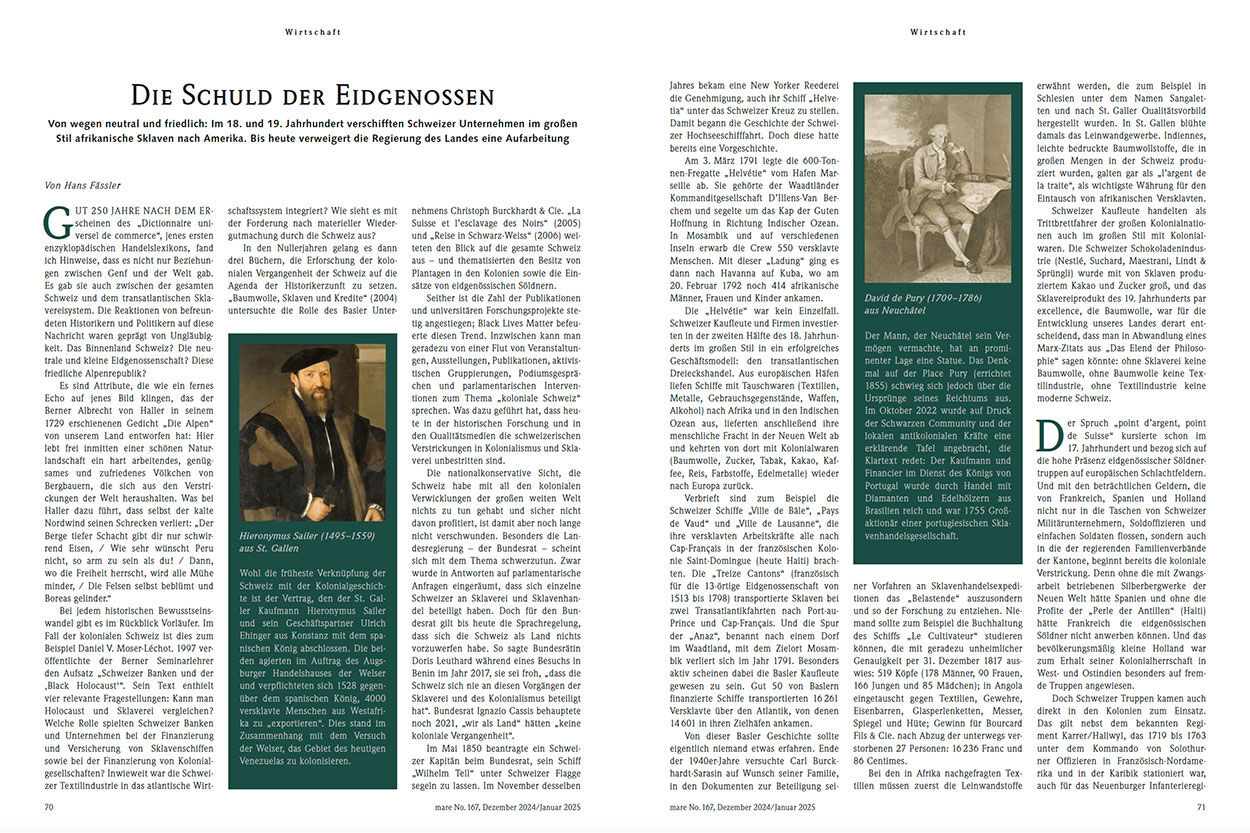

Es sind Attribute, die wie ein fernes Echo auf jenes Bild klingen, das der Berner Albrecht von Haller in seinem 1729 erschienenen Gedicht „Die Alpen“ von unserem Land entworfen hat: Hier lebt frei inmitten einer schönen Naturlandschaft ein hart arbeitendes, genügsames und zufriedenes Völkchen von Bergbauern, die sich aus den Verstrickungen der Welt heraushalten. Was bei Haller dazu führt, dass selbst der kalte Nordwind seinen Schrecken verliert: „Der Berge tiefer Schacht gibt dir nur schwirrend Eisen, / Wie sehr wünscht Peru nicht, so arm zu sein als du! / Dann, wo die Freiheit herrscht, wird alle Mühe minder, / Die Felsen selbst beblümt und Boreas gelinder.“

Bei jedem historischen Bewusstseinswandel gibt es im Rückblick Vorläufer. Im Fall der kolonialen Schweiz ist dies zum Beispiel Daniel V. Moser-Léchot. 1997 veröffentlichte der Berner Seminarlehrer den Aufsatz „Schweizer Banken und der ‚Black Holocaust‘“. Sein Text enthielt vier relevante Fragestellungen: Kann man Holocaust und Sklaverei vergleichen? Welche Rolle spielten Schweizer Banken und Unternehmen bei der Finanzierung und Versicherung von Sklavenschiffen sowie bei der Finanzierung von Kolonialgesellschaften? Inwieweit war die Schweizer Textilindustrie in das atlantische Wirtschaftssystem integriert? Wie sieht es mit der Forderung nach materieller Wiedergutmachung durch die Schweiz aus?

In den Nullerjahren gelang es dann drei Büchern, die Erforschung der kolonialen Vergangenheit der Schweiz auf die Agenda der Historikerzunft zu setzen. „Baumwolle, Sklaven und Kredite“ (2004) untersuchte die Rolle des Basler Unternehmens Christoph Burckhardt & Cie. „La Suisse et l’esclavage des Noirs“ (2005) und „Reise in Schwarz-Weiss“ (2006) weiteten den Blick auf die gesamte Schweiz aus – und thematisierten den Besitz von Plantagen in den Kolonien sowie die Einsätze von eidgenössischen Söldnern.

Seither ist die Zahl der Publikationen und universitären Forschungsprojekte stetig angestiegen; Black Lives Matter befeuerte diesen Trend. Inzwischen kann man geradezu von einer Flut von Veranstaltungen, Ausstellungen, Publikationen, aktivistischen Gruppierungen, Podiumsgesprächen und parlamentarischen Interventionen zum Thema „koloniale Schweiz“ sprechen. Was dazu geführt hat, dass heute in der historischen Forschung und in den Qualitätsmedien die schweizerischen Verstrickungen in Kolonialismus und Sklaverei unbestritten sind.

Die nationalkonservative Sicht, die Schweiz habe mit all den kolonialen Verwicklungen der großen weiten Welt nichts zu tun gehabt und sicher nicht davon profitiert, ist damit aber noch lange nicht verschwunden. Besonders die Landesregierung – der Bundesrat – scheint sich mit dem Thema schwerzutun. Zwar wurde in Antworten auf parlamentarische Anfragen eingeräumt, dass sich einzelne Schweizer an Sklaverei und Sklavenhandel beteiligt haben. Doch für den Bundesrat gilt bis heute die Sprachregelung, dass sich die Schweiz als Land nichts vorzuwerfen habe. So sagte Bundesrätin Doris Leuthard während eines Besuchs in Benin im Jahr 2017, sie sei froh, „dass die Schweiz sich nie an diesen Vorgängen der Sklaverei und des Kolonialismus beteiligt hat“. Bundesrat Ignazio Cassis behauptete noch 2021, „wir als Land“ hätten „keine koloniale Vergangenheit“.

Im Mai 1850 beantragte ein Schweizer Kapitän beim Bundesrat, sein Schiff „Wilhelm Tell“ unter Schweizer Flagge segeln zu lassen. Im November desselben Jahres bekam eine New Yorker Reederei die Genehmigung, auch ihr Schiff „Helvetia“ unter das Schweizer Kreuz zu stellen. Damit begann die Geschichte der Schweizer Hochseeschifffahrt. Doch diese hatte bereits eine Vorgeschichte.

Am 3. März 1791 legte die 600-Tonnen-Fregatte „Helvétie“ vom Hafen Marseille ab. Sie gehörte der Waadtländer Kommanditgesellschaft D’Illens-Van Berchem und segelte um das Kap der Guten Hoffnung in Richtung Indischer Ozean.

In Mosambik und auf verschiedenen Inseln erwarb die Crew 550 versklavte Menschen. Mit dieser „Ladung“ ging es dann nach Havanna auf Kuba, wo am 20. Februar 1792 noch 414 afrikanische Männer, Frauen und Kinder ankamen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Der Schweizer Autor Hans Fässler, Jahrgang 1954, lebt in St. Gallen. Der promovierte Anglist und Historiker hat die Debatte um die Schweizer Beteiligung an Sklaverei und Kolonialismus seit dem Jahr 2000 wesentlich mitgeprägt, ebenso die Debatten um belastete Erinnerungsorte.

| Vita | Der Schweizer Autor Hans Fässler, Jahrgang 1954, lebt in St. Gallen. Der promovierte Anglist und Historiker hat die Debatte um die Schweizer Beteiligung an Sklaverei und Kolonialismus seit dem Jahr 2000 wesentlich mitgeprägt, ebenso die Debatten um belastete Erinnerungsorte. |

|---|---|

| Person | Von Hans Fässler |

| Vita | Der Schweizer Autor Hans Fässler, Jahrgang 1954, lebt in St. Gallen. Der promovierte Anglist und Historiker hat die Debatte um die Schweizer Beteiligung an Sklaverei und Kolonialismus seit dem Jahr 2000 wesentlich mitgeprägt, ebenso die Debatten um belastete Erinnerungsorte. |

| Person | Von Hans Fässler |