Die Philosophenschiffe

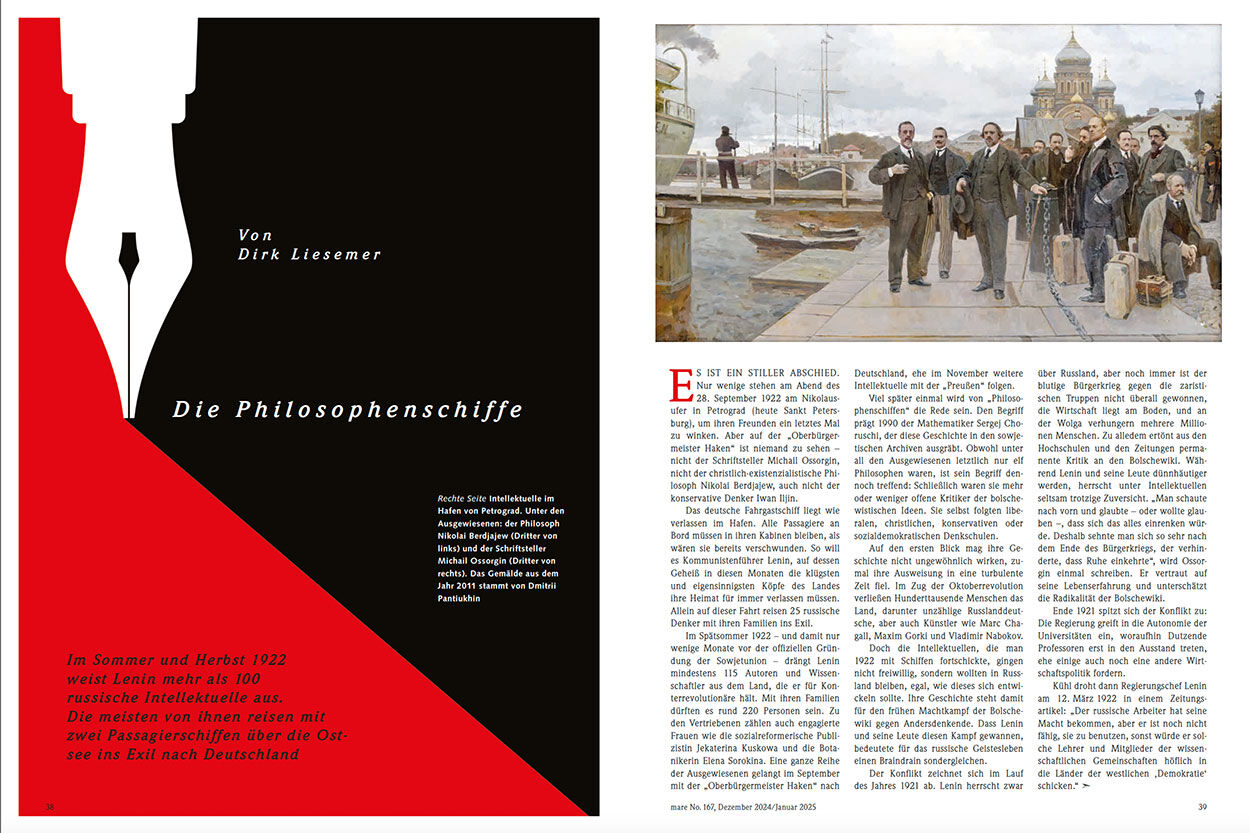

Es ist ein stiller Abschied. Nur wenige stehen am Abend des 28. September 1922 am Nikolausufer in Petrograd (heute Sankt Petersburg), um ihren Freunden ein letztes Mal zu winken. Aber auf der „Oberbürgermeister Haken“ ist niemand zu sehen – nicht der Schriftsteller Michail Ossorgin, nicht der christlich-existenzialistische Philosoph Nikolai Berdjajew, auch nicht der konservative Denker Iwan Iljin.

Das deutsche Fahrgastschiff liegt wie verlassen im Hafen. Alle Passagiere an Bord müssen in ihren Kabinen bleiben, als wären sie bereits verschwunden. So will es Kommunistenführer Lenin, auf dessen Geheiß in diesen Monaten die klügsten und eigensinnigsten Köpfe des Landes ihre Heimat für immer verlassen müssen. Allein auf dieser Fahrt reisen 25 russische Denker mit ihren Familien ins Exil.

Im Spätsommer 1922 – und damit nur wenige Monate vor der offiziellen Gründung der Sowjetunion – drängt Lenin mindestens 115 Autoren und Wissenschaftler aus dem Land, die er für Konterrevolutionäre hält. Mit ihren Familien dürften es rund 220 Personen sein. Zu den Vertriebenen zählen auch engagierte Frauen wie die sozialreformerische Publizistin Jekaterina Kuskowa und die Botanikerin Elena Sorokina. Eine ganze Reihe der Ausgewiesenen gelangt im September mit der „Oberbürgermeister Haken“ nach Deutschland, ehe im November weitere Intellektuelle mit der „Preußen“ folgen.

Viel später einmal wird von „Philosophenschiffen“ die Rede sein. Den Begriff prägt 1990 der Mathematiker Sergej Choruschi, der diese Geschichte in den sowjetischen Archiven ausgräbt. Obwohl unter all den Ausgewiesenen letztlich nur elf Philosophen waren, ist sein Begriff dennoch treffend: Schließlich waren sie mehr oder weniger offene Kritiker der bolschewistischen Ideen. Sie selbst folgten liberalen, christlichen, konservativen oder sozialdemokratischen Denkschulen.

Auf den ersten Blick mag ihre Geschichte nicht ungewöhnlich wirken, zumal ihre Ausweisung in eine turbulente Zeit fiel. Im Zug der Oktoberrevolution verließen Hunderttausende Menschen das Land, darunter unzählige Russlanddeutsche, aber auch Künstler wie Marc Chagall, Maxim Gorki und Vladimir Nabokov.

Doch die Intellektuellen, die man 1922 mit Schiffen fortschickte, gingen nicht freiwillig, sondern wollten in Russland bleiben, egal, wie dieses sich entwickeln sollte. Ihre Geschichte steht damit für den frühen Machtkampf der Bolschewiki gegen Andersdenkende. Dass Lenin und seine Leute diesen Kampf gewannen, bedeutete für das russische Geistesleben einen Braindrain sondergleichen.

Der Konflikt zeichnet sich im Lauf des Jahres 1921 ab. Lenin herrscht zwar über Russland, aber noch immer ist der blutige Bürgerkrieg gegen die zaristischen Truppen nicht überall gewonnen, die Wirtschaft liegt am Boden, und an der Wolga verhungern mehrere Millionen Menschen. Zu alledem ertönt aus den Hochschulen und den Zeitungen permanente Kritik an den Bolschewiki. Während Lenin und seine Leute dünnhäutiger werden, herrscht unter Intellektuellen seltsam trotzige Zuversicht. „Man schaute nach vorn und glaubte – oder wollte glauben –, dass sich das alles einrenken würde. Deshalb sehnte man sich so sehr nach dem Ende des Bürgerkriegs, der verhinderte, dass Ruhe einkehrte“, wird Ossorgin einmal schreiben. Er vertraut auf seine Lebenserfahrung und unterschätzt die Radikalität der Bolschewiki.

Ende 1921 spitzt sich der Konflikt zu: Die Regierung greift in die Autonomie der Universitäten ein, woraufhin Dutzende Professoren erst in den Ausstand treten, ehe einige auch noch eine andere Wirtschaftspolitik fordern.

Kühl droht dann Regierungschef Lenin am 12. März 1922 in einem Zeitungsartikel: „Der russische Arbeiter hat seine Macht bekommen, aber er ist noch nicht fähig, sie zu benutzen, sonst würde er solche Lehrer und Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaften höflich in die Länder der westlichen ‚Demokratie‘ schicken.“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Autor Dirk Liesemer stützte sich bei der Recherche auf das Buch „Lenin’s Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia“, Lesley Chamberlain (2006).

| Vita | Autor Dirk Liesemer stützte sich bei der Recherche auf das Buch „Lenin’s Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia“, Lesley Chamberlain (2006). |

|---|---|

| Person | Von Dirk Liesemer |

| Vita | Autor Dirk Liesemer stützte sich bei der Recherche auf das Buch „Lenin’s Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia“, Lesley Chamberlain (2006). |

| Person | Von Dirk Liesemer |