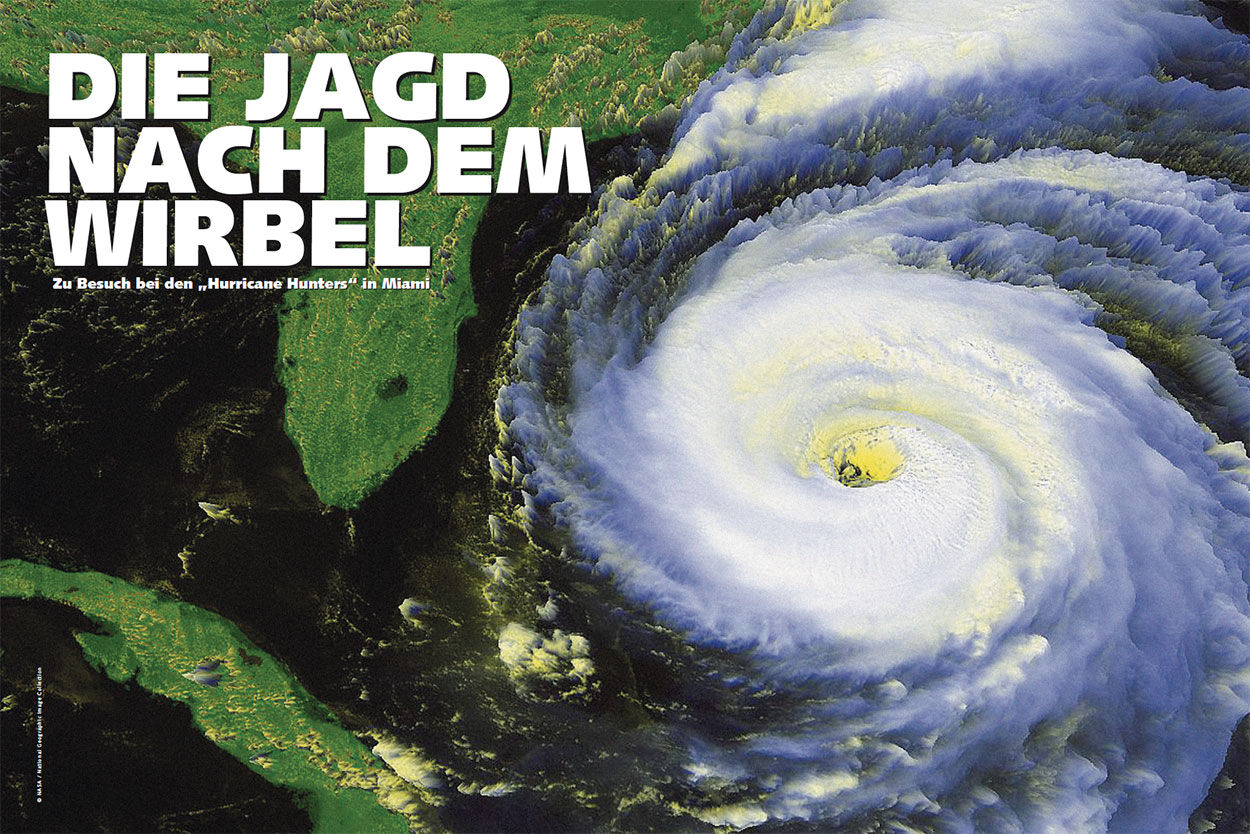

Die Jagd nach dem Wirbel

Lixion Avila betrachtet die Welt nicht direkt aus der Vogelperspektive. Er hat die Sicht von Petrus, dem Wächter am Himmelstor. Aus 35200 Kilometer Höhe schaut Lixion Avila auf die Erde herab und läuft dabei mal zum Schreibtisch rechts, mal zu dem links, mal zu dem hinter ihm und starrt dort auf große Bildschirme. Lixion Avila liebt das Tosen der Urgewalten – je stärker desto besser. Deshalb ergötzt er sich nicht einfach am Blauen Planeten. Er beobachtet die Wolkenformationen darüber. Nicht irgendwelche, sondern nur jene mit Turbulenzen, Eruptionen, Zusammenballungen, Quellungen, Kringeln. Und nur über die Ozeane schweifen seine suchenden Augen.

Sie fixieren die Wolken über dem Pazifik bei Mexiko. In einem weiten Kreisel jagen sie über die See – der Hurrikan „Hernan“. Mit Windgeschwindigkeiten von über 70 Knoten tobt er bei Manzanillo auf die Küste zu, die seinen feuchten Atem schon zu spüren bekommt. Auf den Fernsehbildern von der mexikanischen Küste biegen sich die Palmen weit durch, Zweige reißen ab und segeln umher, sintflutartiger Regen verkürzt die Sicht auf wenige Meter. Lixion Avilas Blicke irren angespannt zwischen dem Wolkengequirle auf dem Monitor und dem TV-Bildschirm hin und her. „Hurricane ,Hernan‘ hammering the coast of Mexico“, tippt er schließlich in seinen Report.

Als „Hernan“ schließlich mit Brachialgewalt die Küste erstürmt und TV-Stationen Schreckensbilder über die nach Norden führende Schneise der Verwüstung senden, sitzt Lixion Avila entspannt in seinem Sessel und hat nur Interesse an der Form des zerstörerischen Wolkengefetzes. „Wenn er so weiterläuft, wird er bald eingehen“, sagt er fast bedauernd. Hurrikans erlebt Lixion Avila wie ein Videospiel. Nicht ihre zügellose Gewalt, ihre Destruktion lassen seinen Puls schneller schlagen, sondern Änderungen der Route und besonders ihr Entstehen. Sein Blick schweift von „Hernan“ fort zur anderen Küste Mexikos, zu einem weißlichgrauen Geströme, Gequirle und Geschleuder über dem Golf von Campeche. Lixion Avila krault sein Kinn, lehnt sich zurück, neigt sich wieder vor. „Da tut sich was Neues. Die Wolken scheinen sich beim Golf zu organisieren“, ruft er plötzlich entzückt.

Lixion Avila ist „Hurricane Forecaster“, einer von sechs Spezialisten, die im Tropical Prediction Center auf dem Campus der Florida International University in Miami durch Satellitenfotos die Kurse der gefährlichen Wirbelstürme berechnen. Knapp 100 mögliche Hurrikanherde beobachten sie jährlich. Ihr Vorhersagegebiet reicht von der Westküste Afrikas über den Atlantik und die Karibik bis zum 140. Längengrad im Zentralpazifik. Mit ihren Reports warnen sie die Schifffahrt, mehr aber noch die Bewohner der Karibischen Inseln und der Küsten Nord- und Mittelamerikas, dort, wo die Zeitläufe nach dem Auftreten von Hurrikans gemessen werden.

Schon zehn tropische Wirbelstürme und fünf Hurrikans haben Lixion Avila und seine Kollegen seit Anfang dieser Saison im Juni verfolgt, und eigentlich sollte sie jetzt auslaufen. Es scheint, als wolle Lixion Avila im Golf von Campeche den nächsten Hurrikan herbeibeschwören. Das Meer dort ist ein Brutherd – über 26 Grad warm, die Hauptbedingung für das Entstehen eines Hurrikans. Der ist ein Kind der tropischen Meere, das sich von verdampfendem Seewasser nährt. Deshalb geht es nach einem rasanten Tritt aufs Ufer über Land meist sehr bald kläglich ein.

„Ist doch eine schöne Konvektion“, lobt Lixion Avila laut die über dem Golf hochquellenden Kumulus-Nimbus-Wolken von etlichen Gewittern – der zweiten Voraussetzung für das Entstehen eines Hurrikans. Auf dem Computerbildschirm, über den Sequenzen von sieben Fotos des Wettersatelliten „GOES East“ ruckweise abgespult werden, ragen die Spitzen der Gewitter wie Stecknadelköpfe aus dem Wolkengebrodel und reichen sicherlich an die zwölf Kilometer hoch bis in die Stratosphäre. Die hochschießende warme Luft in ihrem Inneren könnte über der See ein Gebiet mit niedrigem Druck erzeugen. Vorteilhaft für die Aktivität von Gewittern, die sich zudem begünstigend am oberen Ende einer flachen Tiefdruckrinne konzentrieren. In sie strömt von allen Seiten Luft ein, quetscht sich in der Mitte, weicht nach oben aus und füttert so die Gewitter noch zusätzlich.

Doch Lixion Avila kann nicht erkennen, ob sich die unteren Luftmassen auf kleinem Gebiet links herum drehend formieren – der dritten notwendigen Bedingung. Ihm versperrt ein breites Band sehr hoch schwebender Zirruswolken die Sicht auf das Geschehen darunter. Nach fünfzehnminütigem Starren kann er endlich eine Westbewegung der niedrigen Wolken ausmachen, die vielleicht sogar ein wenig nördlich eindrehen. „Da ist noch keine richtige Einkrümmung, kein Abfall des Luftdrucks“, stellt Lixion Avila etwas entmutigt fest. „Aber es kann ja noch werden. Lass’ es sich formen“, ruft er, und gleich wieder gutgelaunt: „Der Hochwind jedenfalls ist vorteilhaft.“

Dessen Stärke und Richtung hat Lixion Avila die Karawane der Zirruswolken verraten: Sie zieht nordöstlich, sie zuckelt nur. Wenn sie sich jedoch um 15 Knoten schneller bewegt als das Gewittergebräu darunter, dann tötet sie Lixion Avilas Hoffnungen. Dann ergeht es diesem ungeborenen Hurrikan so wie 1982 dem ausgewachsenen „Alberto“, der mit zehn Knoten Fahrt wunderschön wirbelnd auf die Westküste der USA zulief. Dann brauste jedoch ein „Jetstream“, ein schneller Hochwind, mit 75 Knoten von hinten in derselben Richtung heran und blies „Alberto“ das Haupt weg. Ohne einen weiteren Muckser sackte „Alberto“ sofort in sich zusammen und wurde zu einem Gebrodel niedriger Wolken. Scherung heißt dieser wirkungsvolle Effekt.

Aber Lixion Avila kann sich mit der guten Hoffnung nicht zufrieden geben. „Lass’ uns mal sehen, was die Modelle meinen“, sagt er zu Dr. Jack Beven, dem diensthabenden Seewettervorhersager, der eigentlich auf dem Weg zum Drucker ist, aber jetzt in die Gebärwut seines Kollegen hineingezogen wird. Mit schief gehaltenem Kopf und gebeugtem Oberkörper verharrt der massige Dr. Jack Beven neben dem rastlosen Hurrikanspezialisten und ist ergeben interessiert.

Über den Bildschirm flimmern die Ergebnisse der verschiedenen meteorologischen Vorhersagemodelle – an die zwanzig Computerprogramme, die entweder statistische oder globale oder mehr lokale Wettersituationen berücksichtigen, kurz- oder langfristig sind. Doch keines prognostiziert dort im Golf von Campeche eine tropische Depression, geschweige denn einen Hurrikan. „Sie haben keine Idee“, sagt Dr. Jack Beven beschwichtigend über die Modelle und will seinen Weg fortsetzen.

„Da, da“, hält ihn Lixion Avila zurück, „es beginnt zu kreiseln, es beginnt zu kreiseln.“ Er lässt gerade im Computer das im fernen, hurrikanlosen Europa entwickelte UK-Prognose-Modell laufen. Auf dem von grünen Linien zerteilten Bildschirm dreht sich im Golf von Campeche erst eine graue Masse, die sich zu einem ausgefransten, schneller rotierenden roten Fleck verdichtet, nordwärts wandert, ein tiefroter wirbelnder Punkt wird und nach einer Rechtskurve dicht unter den Küsten von Louisiana und Alabama nach Florida saust. „Was sagst du nun?“ fragt er triumphierend Dr. Jack Beven. „Well, well, not so bad“, sagt der in seinem hellen Louisiana-Akzent und geht mit wippenden Zehenschritten zum Drucker.

Die Hände auf die Oberschenkel gelegt, starrt Lixion Avila über die Computer hinweg ins Leere. Er ist kubanischer Emigrant, lebt seit 18 Jahren in Miami, aber beschäftigt sich weit länger mit Hurrikans. Schon als Kind, in einem kleinen Dorf nahe Havanna, wollte er Wetterforscher werden, quetschte die Bauern über das Entstehen der Wolken und der Blitze aus und erhielt Antworten, die wissenschaftlich nicht haltbar waren, doch seine Phantasie beflügelten. Ihm wurde von einer großen amerikanischen Fernsehstation der Job des Wetterfrosches für den Südkontinent angeboten – 500000 Dollar Jahresgehalt, ein Vielfaches von dem, was er hier verdient. Doch Lixion Avila ist nicht der Mann, der seine Liebe für 500000 Dollar verkauft.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 4. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

mare-Autor Christian Jungblut, Jahrgang 1943, Spross einer Hamburger Lotsenfamilie, als Jugendlicher selber zur See gefahren, engagiert er sich seit langem für den Schutz der Meere, unter anderem durch sein Buch Die kalkulierte Katastrophe über die Gefahren der Supertanker. Für seine mare-Reportage besiegte seine Neugier gar seine Bedenken, mit den „Hurricane Hunters“ zu fliegen, obwohl er erfuhr: „Wenn ein Blitz einschlägt, geht die Maschine ’runter.“

| Vita | mare-Autor Christian Jungblut, Jahrgang 1943, Spross einer Hamburger Lotsenfamilie, als Jugendlicher selber zur See gefahren, engagiert er sich seit langem für den Schutz der Meere, unter anderem durch sein Buch Die kalkulierte Katastrophe über die Gefahren der Supertanker. Für seine mare-Reportage besiegte seine Neugier gar seine Bedenken, mit den „Hurricane Hunters“ zu fliegen, obwohl er erfuhr: „Wenn ein Blitz einschlägt, geht die Maschine ’runter.“ |

|---|---|

| Person | Von Christian Jungblut |

| Vita | mare-Autor Christian Jungblut, Jahrgang 1943, Spross einer Hamburger Lotsenfamilie, als Jugendlicher selber zur See gefahren, engagiert er sich seit langem für den Schutz der Meere, unter anderem durch sein Buch Die kalkulierte Katastrophe über die Gefahren der Supertanker. Für seine mare-Reportage besiegte seine Neugier gar seine Bedenken, mit den „Hurricane Hunters“ zu fliegen, obwohl er erfuhr: „Wenn ein Blitz einschlägt, geht die Maschine ’runter.“ |

| Person | Von Christian Jungblut |