Die edlen Wilden

Die Südsee und die Schweiz, das Meer und die Alpen. Größer könnten die Kontraste nicht sein: hier die sonnenverwöhnten, palmenumsäumten Strände türkisblauer Lagunen, dort die schneeverwehten, nebelgrauen Felsformationen zerklüfteter und vereister Berghänge. Der Unterschied zwischen alpiner Bergwelt und tropischen Inseln ist so grundlegend, wie das Aufeinandertreffen von „Aloha“ und „Grüezi“ befremdlich in unseren Ohren widerhallt.

Denn eine halbe Erdumrundung trennt das „mar del sud“, wie es sein Entdecker Vasco Núñez de Balboa 1513 nannte, von der alpinen Bergwelt der Schweiz. Und doch: Auf der Pfaueninsel inmitten der Havel, zwischen Potsdam und Berlin gelegen, sind beide Kulturregionen nur einen Steinwurf voneinander getrennt. Hier stehen sich ein Schweizer Bauernhaus und ein „otaheitisches Kabinett“ gegenüber, Symbole einer Zeit, der die Idee wichtiger war als Authentizität.

Es waren die Preußenkönige Friedrich Wilhelm II. und sein Sohn und Nachfolger Friedrich Wilhelm III., die dem Trend der Zeit folgend auf dem vormals „Caninchenwerder“ genannten Eiland einen Landschaftsgarten nach englischem Vorbild anlegen ließen. Auf seinem Rasen, mit Tannen, Eichen und Palmen bepflanzt, tummeln sich die Staffagegebäude und Kleinarchitekturen der Antike, Gotik und Exotik in wildester Anarchie. Und wenn sich „Schweiz“ und „Südsee“ in der europäischen Geistesgeschichte auch selten begegnen, hier im märkischen Sand sind beide Objekte seit 200 Jahren heimisch: das durch seine Wandmalerei in eine Bambushütte verwandelte Turmzimmer einer Schlossruine und das Schweizerhaus, dessen weit überkragendes Dach das alpine Kolorit ebenso verstärken soll wie die nur grob behauenen Natursteine des Souterrains oder die Lüftlesmalerei über den Fenstern. Sie sind architektonische Metaphern und Stellvertreter einer Utopie, in der das Leben noch nicht an der Jagd nach Profit und der Korruption der Sitten kränkelte, sondern dem Rhythmus einer natürlichen, freien Existenz folgte.

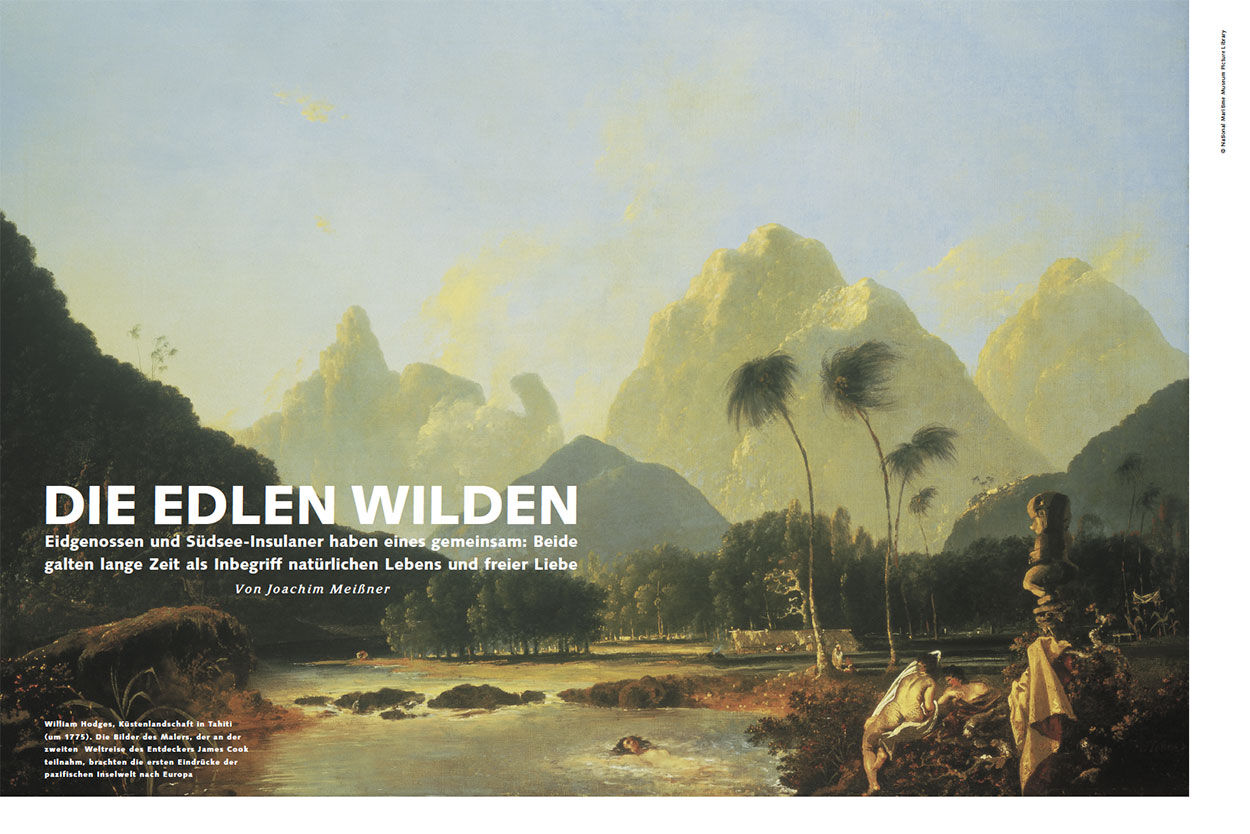

Über die vielleicht bekannteste Südsee-Insel Tahiti schrieb der Schiffsarzt und Botaniker der ersten französischen Weltumseglung, Philibert Commerson, 1769 in der angesehenen Zeitung „Mercure de France“: „Diese Insel war vielleicht das einzige Land der Welt, in dem Menschen ohne Laster, ohne Vorurteile, ohne Bedürfnisse, ohne Zwistigkeiten leben. Geboren unter dem schönsten Himmel, genährt von den Früchten einer Erde, die fruchtbar ist, ohne kultiviert zu werden, regiert eher von Familienvätern als von Königen, kennen sie keinen anderen Gott als die Liebe; die ganze Insel ist ihr Tempel, alle Frauen sind ihre Idole, alle Männer ihre Anbeter. Weder die Schande noch die Scham üben ihre Tyrannei aus.“

Sein Artikel fand in Europa einen sensationellen Widerhall und begründete den Mythos Tahiti. In den feinen Londoner und Pariser Salons der philosophierenden Gesellschaft wurden solche Reiseberichte begierig aufgenommen, schien die Entdeckung dieser Eilande doch zu bestätigen, was Naturphilosophen schon immer ahnten: Frei von zivilisatorischem Ballast, umgeben von einer paradiesischen, noch nicht von Menschenhand korrumpierten Natur, erweist sich der Mensch als unverdorben und gut. Der „edle Wilde“ – in der Südsee schien er wirklich zu existieren.

Aber nicht nur dort. Auch in den Alpen gab es Täler, die inselgleich abgeschieden und unberührt ein naturnahes Leben für die einfach gebliebenen Hirten und Bauern zuließen. Und so schien der begeisterte Rousseau-Anhänger Commerson lediglich in Prosa gefaßt zu haben, was genau 40 Jahre zuvor Albrecht von Haller in seinem berühmten Poem „Die Alpen“ über das Leben in den Bergen dichtete – wobei er nicht vergaß, die durch die natürlichen Gegebenheiten hervorgerufene Insellage der Bergbauern zu betonen:

Zwar die Natur bedeckt dein hartes Land mit Steinen,

Allein dein Pflug geht durch, und deine Saat errinnt;

Sie warf die Alpen auf, dich von der Welt zu zäunen,

Weil sich die Menschen selbst die größte Plage sind.

(…)

Hier, wo die Natur allein Gesetze gibet,

Umschließt kein harter Zwang der Liebe holdes Reich.

Was liebenswürdig ist, wird ohne Scheu geliebet,

Verdienst macht alles wert, und Liebe macht es gleich.

Diese sinnenfrohe Haltung, die die Dichter und Philosophen des 18. Jahrhunderts gegenüber der Natur der Südsee und der Alpen bezeugten, war aber keineswegs selbstverständlich. Lange Zeit galt das Meer, wie Alain Courbin in seinem Klassiker „Meereslust“ an zahlreichen Beispielen gezeigt hat, als verfluchter Ort einer von Gott gestraften Welt: „Sein Brausen, sein Brüllen, die tosenden Ausbrüche seines Zorns können immer aufs neue als Erinnerung an die Sündhaftigkeit der ersten Menschen verstanden werden, die in den Fluten untergehen mussten, und sein Rauschen als eine ewige Einladung zur Reue, eine ununterbrochene Aufforderung, dem rechten Weg zu folgen.“ Die frühe, durch die Interpretation der Bibel geprägte Meeresmetaphorik schloss aber ihr geographisches Pendant im ablehnenden Affekt mit ein: „Man begreift, dass der Ozean als bedrohliches Relikt der Sintflut Angst und Schrecken einflößen kann – genau wie das Gebirge, jener andere chaotische Überrest der Katastrophe, jene ‚Schande der Natur‘, die wie eine hässliche, wuchernde Warze aus der Oberfläche der neuen Kontinente herausgewachsen ist. Diese ekelerregende Vorstellung passt zu der Gewissheit einer dem Niedergang geweihten Welt.“

Doch während das Meer im Verlauf des 17. Jahrhunderts eine anfängliche, wenn auch noch zurückhaltende Bewunderung erfuhr, blieben die Berge den meisten Zeitgenossen suspekt. Besonders die Schweizer Hochgebirgslandschaft galt als gefährlich, unberechenbar und – in ästhetischen Kategorien ausgedrückt – als hässlich, weil unharmonisch zerfurcht. Der Anblick der gewaltigen Fels- und Eisbastionen, der zerklüfteten Täler und steil herabstürzenden Wasserfälle bildete für viele Reisende eine Szenerie des Grauens, die es nicht zu bestaunen, sondern der es zu entkommen galt. Besonderen Schauder löste der untere der beiden Grindelwaldgletscher aus, denn hier dringt das Eis – in Dantes „Inferno“ Inbegriff des Bösen – bis in die grüne und blühende Vegetation vor.

Selbst die Bewohner der Schweiz galten so manchem als kaum weniger gefährlich und exotisch als die Umgebung, in der er zu hausen schien. Noch 1730 musste ein konsternierter Eidgenosse feststellen, dass „ein Schweizer, siedle er in bestimmte Gebiete Europas über, dort oft eine Verwunderung hervorrufe, die nicht geringer sei als die beim Anblick eines frisch aus Afrika eingetroffenen Monstrums.“

Mit der Aufwertung der Natur im 18. Jahrhundert, mit dem Zurückdrängen religiös und kirchlich geprägter Welterklärungsmuster durch die Aufklärung und mit der zunehmenden Erforschung natürlicher Phänomene verloren nach den Ozeanen auch die Gebirge ihren Schrecken. Zwar flößten die Naturgewalten nach wie vor Schrecken ein. Aber der Schauder vor dem Riesigen, dem Unendlichen, dem Mächtigen erzeugte jetzt, wie der Theoretiker des Erhabenen, Edmund Burke, es ausdrückte, „eine Art Gefasstheit gepaart mit einem Hauch des Fröstelns“. Oder er wich dem Motiv des anmutigen Ortes, des „locus amoenus“, der die alpine Natur in die sanfte Harmonie einer Idylle hüllte.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 10. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Joachim Meißner, Jahrgang 1965, lebt als freier Publizist in Gießen. Der Doktor der Philosophie promovierte über den „Mythos Südsee“

| Vita | Joachim Meißner, Jahrgang 1965, lebt als freier Publizist in Gießen. Der Doktor der Philosophie promovierte über den „Mythos Südsee“ |

|---|---|

| Person | Von Joachim Meißner |

| Vita | Joachim Meißner, Jahrgang 1965, lebt als freier Publizist in Gießen. Der Doktor der Philosophie promovierte über den „Mythos Südsee“ |

| Person | Von Joachim Meißner |