Der Meeresspiegel lässt tief blicken

Tief im Pentagon, Räume eher wie Tresore, hermetisch abgesichert. Unter strengster Geheimhaltung treffen sich Offiziere der US Navy und Meeresforscher, ein Projekt enormen strategischen und wissenschaftlichen Wertes zu diskutieren: ein Satellit, der durch Tausende von Metern Wasser bis auf den Grund der Ozeane blicken kann.

Dies war im Jahre 1977, und der Meeresboden stellte der Erde letzte unerforschte Sphäre dar. Auch nachdem Raumsonden die Topographie von Mars und Venus bis ins letzte vermessen hatten, war unser Wissen über den Tiefseeboden unseres eigenen Planeten, immerhin 70 Prozent der Gesteinsmasse der Erde, noch eher spärlich. Unsere Nachbarplaneten besitzen nämlich einen für die Fernerkundung bedeutenden „Vorteil“: Ihnen fehlen die Ozeane. Denn die von Satelliten ausgesendeten Radarstrahlen vermögen Wasser nicht zu durchdringen.

Bereits seit 1969 war aber bekannt, dass sich die Topographie des Meeresbodens in Bäuchen und Tälern der Meeresoberfläche widerspiegelt. Der Grund liegt in der Anziehungskraft der Erde. Nach den Gesetzen der Physik stellt die Meeresoberfläche, vernachlässigt man Wellen und Gezeiten, eine sogenannte Äquipotentialfläche dar, eine Fläche gleicher Gravitation. Im wesentlichen bedeutet dies, dass man an jeder Stelle der Meeresoberfläche einen Ball platzieren könnte, und keiner der Bälle würde bergab rollen, da sie alle auf dem gleichen „Level“ der Erdanziehung liegen – an keiner Stelle der Meeresoberfläche gibt es ein „bergab“.

In erster Annäherung ist die Äquipotentialfläche der Erde eine Kugel, durch die Erdrotation an den Polen etwas abgeflacht. In bestimmten Bereichen weicht die Meeresoberfläche jedoch bis zu hundert Meter von der Idealform ab. Findet sich beispielsweise ein mächtiger Vulkankegel am Meeresboden, so erhöht er durch sein Gestein die Masse unter der Meeresoberfläche; die erhöhte Masse weist auch eine höhere Anziehungskraft auf und zieht daher mehr Wasser aus ihrer Umgebung zu sich; das „zusätzliche“ Wasser wirft an der Oberfläche eine „Beule“ auf. Entsprechend besitzen Tiefseegräben eine geringere Masse, somit eine geringere Anziehungskraft, und an der Meeresoberfläche entsteht ein Wasserdefizit, eine „Delle“. So stellt der Meeresspiegel, gemittelt über Seegang und Gezeiten, keine einheitliche Fläche dar, sondern vielmehr eine Abfolge von Tälern und Hügeln, ein Abbild des darunterliegenden Meeresgrundes. Und dennoch – oder vielmehr gerade deswegen – würde keiner der ausgebrachten Bälle bergab rollen, denn die Täler und Hügel des Meeresspiegels bilden die tatsächliche Äquipotentialfläche der Erde, besitzen die gleiche Gravitation.

Gegen Ende der siebziger Jahre erkannten die US-Militärs die strategische Bedeutung dieser Oberflächenabweichungen. Mächtige Unterseeboote und Zerstörer trugen atomare Marschflugkörper, die, abgeschossen in der Weite der Ozeane, über Tausende von Kilometern ihr Ziel im Feindesland präzise treffen sollten.

Eine äußerst genaue Kenntnis der Position und Lage des Schiffes ist daher von enormer Wichtigkeit für die Programmierung der Raketenbahnen. Läuft ein Schiff in eine Oberflächenauslenkung, so verändert sich die absolute Höhenposition des Schiffes. Für die Berechnung der Raketenbahnen ist es aber entscheidend, ob der Abschusspunkt fünfzig Meter höher oder tiefer liegt, obwohl sich vom Schiff aus gesehen der Abstand zur Meeresoberfläche als Referenz natürlich nicht verändert.

U-Boote besitzen für die Unterwasserfahrt sogenannte inerte Navigationssysteme, die Richtung und Geschwindigkeit des Bootes aufzeichnen, um seine Position zu bestimmen. Trifft das Boot auf einen mächtigen Vulkankegel, so wird sein Navigationssystem in die Irre geleitet: Es denkt, das Boot habe seine Richtung verändert, während es sich durch die Gravitation des Vulkankegels lediglich leicht auf die Seite gerollt hat. Auch wenn Seitenneigung und Höhenposition nur minimal beeinflusst sind, werden die Abweichungen über die lange Flugstrecke der Projektile exponentiell verstärkt, das Ziel verfehlt.

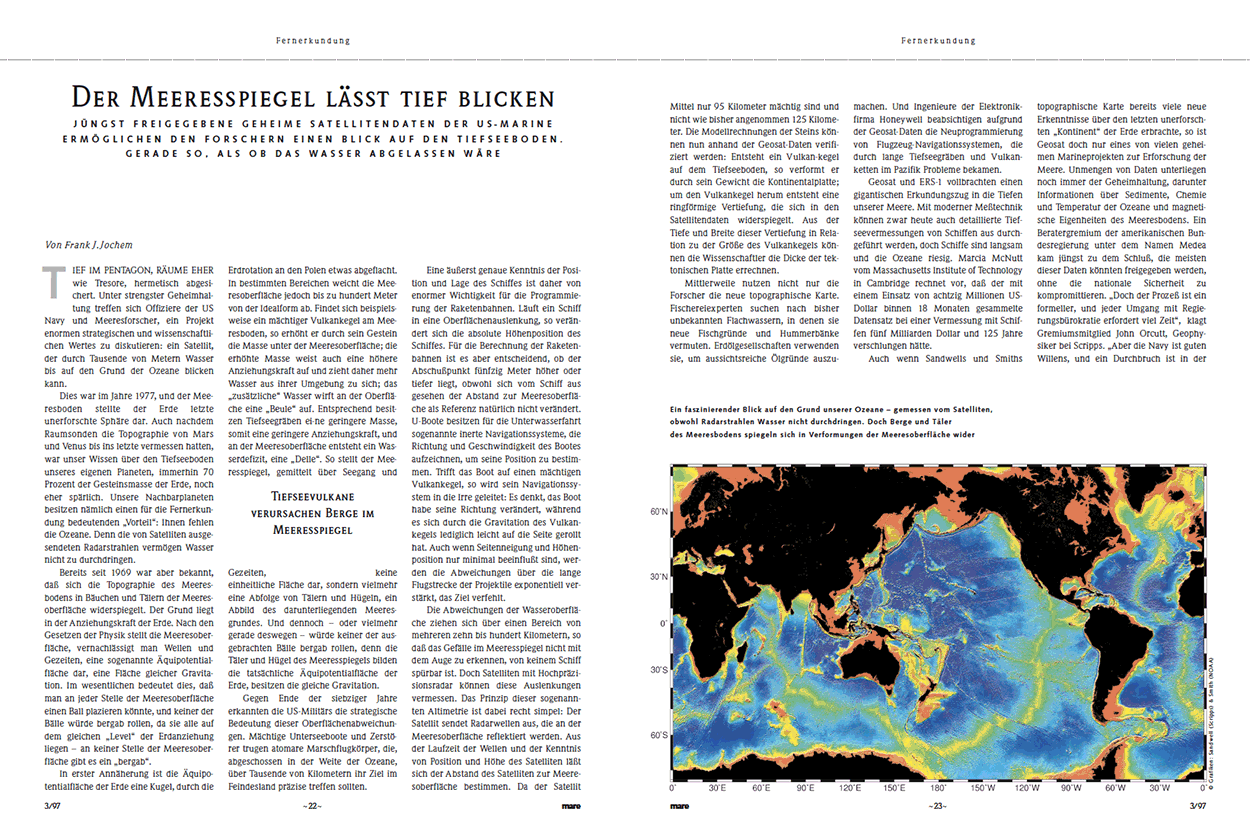

Die Abweichungen der Wasseroberfläche ziehen sich über einen Bereich von mehreren zehn bis hundert Kilometern, so dass das Gefälle im Meeresspiegel nicht mit dem Auge zu erkennen, von keinem Schiff spürbar ist. Doch Satelliten mit Hochpräzisionsradar können diese Auslenkungen vermessen. Das Prinzip dieser sogenannten Altimetrie ist dabei recht simpel: Der Satellit sendet Radarwellen aus, die an der Meeresoberfläche reflektiert werden. Aus der Laufzeit der Wellen und der Kenntnis von Position und Höhe des Satelliten lässt sich der Abstand des Satelliten zur Meeresoberfläche bestimmen. Da der Satellit eine annähernd konstante Flughöhe über der Erde besitzt, spiegeln Variationen in der Entfernungsmessung Auslenkungen des Meeresspiegels wider.

Acht Jahre und einen Fehlstart nach der geheimen Pentagonsitzung hob Geosat 1985 von seiner Startrampe in Kap Canaveral ab. Geosat wurde in eine polare Umlaufbahn gebracht, auf der er die Erde 14,3 mal täglich mit einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Sekunde umkreiste. Da sich die Erde unter seiner Laufbahn weiterdrehte, überzog er während der nächsten 18 Monate den Globus mit einem dichten Netz von Meßstrecken. In jeder Sekunde sandte Geosat tausend Radarpulse auf die Meeresoberfläche und maß Oberflächenauslenkungen mit einer Genauigkeit von drei Zentimetern.

Derweil war die Ära der Hochrüstung unter Präsident Reagan angebrochen. Zum Ende der siebziger Jahre hatte es zwischen Wissenschaftlern und Militär noch heftige Diskussionen um die Freigabe der Satellitendaten gegeben. Schon 1978 hatten die Amerikaner mit Seasat einen Vorläufer von Geosat ins All geschossen, der den Wert der Satellitenaltimetrie bestätigte. Seasat hatte drei Monate störungsfrei gearbeitet, als ein elektrischer Kurzschluß ihn in Weltraummüll verwandelte. „Konstruktionsmängel“ lautete das Fazit der Untersuchungskommission. Doch die Gerüchte, die Navy habe den Satelliten sabotiert, als sie den Wert der Daten erkannte, verstummten nur zögerlich. Denn Bill Kaula, Geowissenschaftler der University of California in Los Angeles und Teilnehmer jener geheimen Pentagonsitzung, hatte die NASA überzeugt, die Seasat-Daten freizugeben. Nun aber war klar: Die Geosat-Daten würde die Navy nicht herausgeben. Während Gesteinsproben und Vermessungen unserer Nachbarplaneten zuhauf eingingen, blieb das Wissen um den Tiefseeboden der Erde weiterhin im Nebel.

1991 schoss die Europäische Raumfahrtbehörde ESA ihren Satelliten ERS-1 ins All. Wie Geosat lieferte ERS-1 Daten über die Topographie der Meeresoberfläche. Als die ESA ihre Daten 1995 publizierte, hatte die US Navy ihre Rechtfertigung zur Geheimhaltung verloren. Endlich konnten die Geowissenschaftler mit der Auswertung beginnen.

David Sandwell von der Scripps Institution of Oceanography in San Diego und Walter Smith von der amerikanischen Behörde für Ozeanographie und Atmosphärenforschung NOAA in Washington errechneten aus den Satellitendaten eine globale Karte der Tiefseetopographie von bisher unbekannter Präzision. „Zum ersten Mal können wir alle Strukturen des Meeresbodens von tausend Meter Höhe und sechs Kilometer Durchmesser darstellen. Es ist, als ob wir die Ozeane trockengelegt hätten“, kommentiert Sandwell seine Arbeit. Auch wenn diese Auflösung grob erscheint gegenüber Satellitenaufnahmen des Landes, bewirkt sie doch eine enorme Verbesserung bisheriger Tiefseekarten.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 3. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Frank J. Jochem ist Professor für Biologische Meereskunde an der Florida International University in Miami.

| Vita | Frank J. Jochem ist Professor für Biologische Meereskunde an der Florida International University in Miami. |

|---|---|

| Person | Von Frank J. Jochem |

| Vita | Frank J. Jochem ist Professor für Biologische Meereskunde an der Florida International University in Miami. |

| Person | Von Frank J. Jochem |