Der gute Mensch von Belize

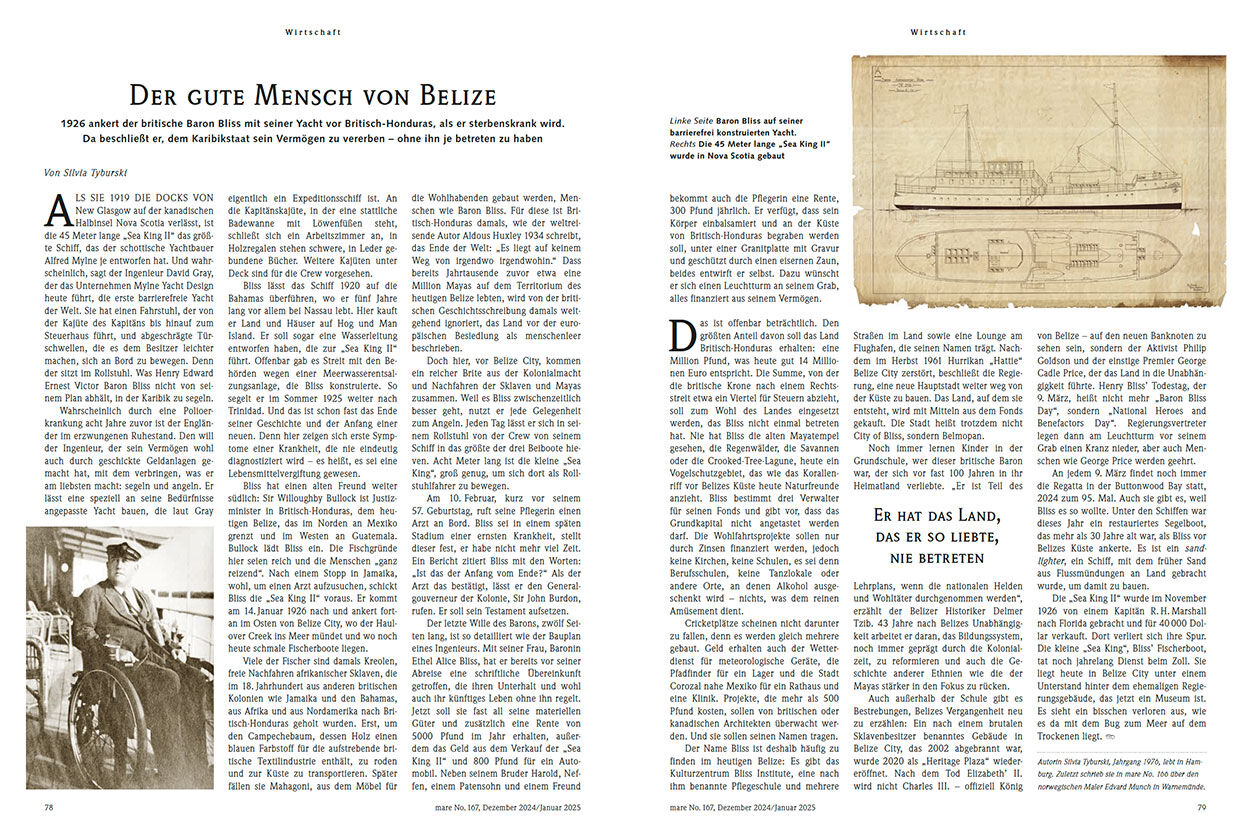

Als sie 1919 die Docks von New Glasgow auf der kanadischen Halbinsel Nova Scotia verlässt, ist die 45 Meter lange „Sea King II“ das größte Schiff, das der schottische Yachtbauer Alfred Mylne je entworfen hat. Und wahrscheinlich, sagt der Ingenieur David Gray, der das Unternehmen Mylne Yacht Design heute führt, die erste barrierefreie Yacht der Welt. Sie hat einen Fahrstuhl, der von der Kajüte des Kapitäns bis hinauf zum Steuerhaus führt, und abgeschrägte Türschwellen, die es dem Besitzer leichter machen, sich an Bord zu bewegen. Denn der sitzt im Rollstuhl. Was Henry Edward Ernest Victor Baron Bliss nicht von seinem Plan abhält, in der Karibik zu segeln.

Wahrscheinlich durch eine Polioerkrankung acht Jahre zuvor ist der Engländer im erzwungenen Ruhestand. Den will der Ingenieur, der sein Vermögen wohl auch durch geschickte Geldanlagen gemacht hat, mit dem verbringen, was er am liebsten macht: segeln und angeln. Er lässt eine speziell an seine Bedürfnisse angepasste Yacht bauen, die laut Gray eigentlich ein Expeditionsschiff ist. An die Kapitänskajüte, in der eine stattliche Badewanne mit Löwenfüßen steht, schließt sich ein Arbeitszimmer an, in Holzregalen stehen schwere, in Leder gebundene Bücher. Weitere Kajüten unter Deck sind für die Crew vorgesehen.

Bliss lässt das Schiff 1920 auf die Bahamas überführen, wo er fünf Jahre lang vor allem bei Nassau lebt. Hier kauft er Land und Häuser auf Hog und Man Island. Er soll sogar eine Wasserleitung entworfen haben, die zur „Sea King II“ führt. Offenbar gab es Streit mit den Behörden wegen einer Meerwasserentsalzungsanlage, die Bliss konstruierte. So segelt er im Sommer 1925 weiter nach Trinidad. Und das ist schon fast das Ende seiner Geschichte und der Anfang einer neuen. Denn hier zeigen sich erste Symptome einer Krankheit, die nie eindeutig diagnostiziert wird – es heißt, es sei eine Lebensmittelvergiftung gewesen.

Bliss hat einen alten Freund weiter südlich: Sir Willoughby Bullock ist Justizminister in Britisch-Honduras, dem heutigen Belize, das im Norden an Mexiko grenzt und im Westen an Guatemala. Bullock lädt Bliss ein. Die Fischgründe hier seien reich und die Menschen „ganz reizend“. Nach einem Stopp in Jamaika, wohl, um einen Arzt aufzusuchen, schickt Bliss die „Sea King II“ voraus. Er kommt am 14. Januar 1926 nach und ankert fortan im Osten von Belize City, wo der Haulover Creek ins Meer mündet und wo noch heute schmale Fischerboote liegen.

Viele der Fischer sind damals Kreolen, freie Nachfahren afrikanischer Sklaven, die im 18. Jahrhundert aus anderen britischen Kolonien wie Jamaika und den Bahamas, aus Afrika und aus Nordamerika nach Britisch-Honduras geholt wurden. Erst, um den Campechebaum, dessen Holz einen blauen Farbstoff für die aufstrebende britische Textilindustrie enthält, zu roden und zur Küste zu transportieren. Später fällen sie Mahagoni, aus dem Möbel für die Wohlhabenden gebaut werden, Menschen wie Baron Bliss. Für diese ist Britisch-Honduras damals, wie der weltreisende Autor Aldous Huxley 1934 schreibt, das Ende der Welt: „Es liegt auf keinem Weg von irgendwo irgendwohin.“ Dass bereits Jahrtausende zuvor etwa eine Million Mayas auf dem Territorium des heutigen Belize lebten, wird von der britischen Geschichtsschreibung damals weitgehend ignoriert, das Land vor der europäischen Besiedlung als menschenleer beschrieben.

Doch hier, vor Belize City, kommen ein reicher Brite aus der Kolonialmacht und Nachfahren der Sklaven und Mayas zusammen. Weil es Bliss zwischenzeitlich besser geht, nutzt er jede Gelegenheit zum Angeln. Jeden Tag lässt er sich in seinem Rollstuhl von der Crew von seinem Schiff in das größte der drei Beiboote hieven. Acht Meter lang ist die kleine „Sea King“, groß genug, um sich dort als Rollstuhlfahrer zu bewegen.

Am 10. Februar, kurz vor seinem 57. Geburtstag, ruft seine Pflegerin einen Arzt an Bord. Bliss sei in einem späten Stadium einer ernsten Krankheit, stellt dieser fest, er habe nicht mehr viel Zeit. Ein Bericht zitiert Bliss mit den Worten: „Ist das der Anfang vom Ende?“ Als der Arzt das bestätigt, lässt er den Generalgouverneur der Kolonie, Sir John Burdon, rufen. Er soll sein Testament aufsetzen.

Der letzte Wille des Barons, zwölf Seiten lang, ist so detailliert wie der Bauplan eines Ingenieurs. Mit seiner Frau, Baronin Ethel Alice Bliss, hat er bereits vor seiner Abreise eine schriftliche Übereinkunft getroffen, die ihren Unterhalt und wohl auch ihr künftiges Leben ohne ihn regelt. Jetzt soll sie fast all seine materiellen Güter und zusätzlich eine Rente von 5000 Pfund im Jahr erhalten, außerdem das Geld aus dem Verkauf der „Sea King II“ und 800 Pfund für ein Automobil. Neben seinem Bruder Harold, Neffen, einem Patensohn und einem Freund bekommt auch die Pflegerin eine Rente, 300 Pfund jährlich. Er verfügt, dass sein Körper einbalsamiert und an der Küste von Britisch-Honduras begraben werden soll, unter einer Granitplatte mit Gravur und geschützt durch einen eisernen Zaun, beides entwirft er selbst. Dazu wünscht er sich einen Leuchtturm an seinem Grab, alles finanziert aus seinem Vermögen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 167. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Autorin Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb sie in mare No. 166 über den norwegischen Maler Edvard Munch in Warnemünde.

| Vita | Autorin Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb sie in mare No. 166 über den norwegischen Maler Edvard Munch in Warnemünde. |

|---|---|

| Person | Von Silvia Tyburski |

| Vita | Autorin Silvia Tyburski, Jahrgang 1976, lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb sie in mare No. 166 über den norwegischen Maler Edvard Munch in Warnemünde. |

| Person | Von Silvia Tyburski |