Der Geist der Schönheit

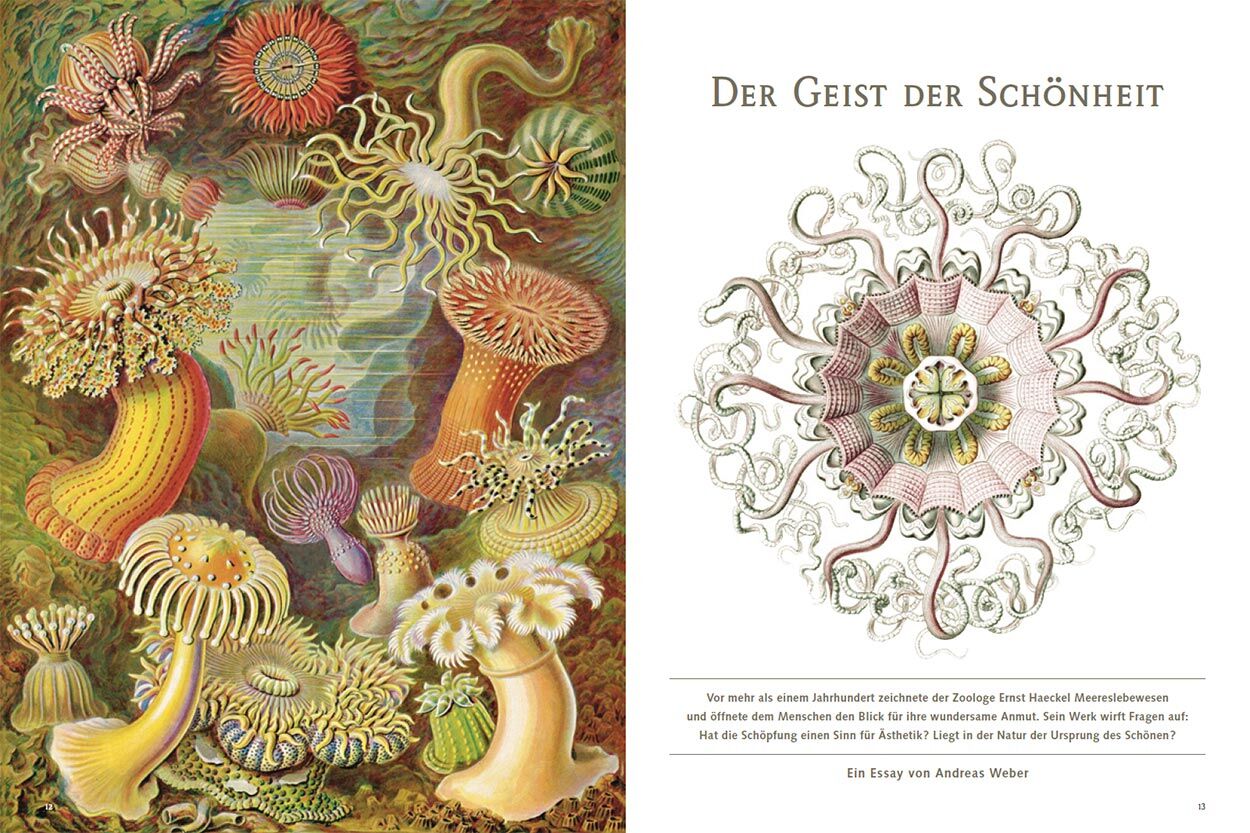

Die zeichnerische Ekstase, mit der Ernst Haeckel in seinen „Kunstformen der Natur“ um 1900 die Schönheit anderer Organismen beschwor, überdeckte einen tiefen Zwiespalt. So schön sie sich auch zeigten: Haeckels biologische Gemmen waren Avantgarde und Anachronismus zugleich. Brandneu und revolutionär erschien zu jener Zeit das seinen hinreißend komponierten Tafeln zugrunde liegende Schema, die Formenfülle der lebenden Wesen gehe auf einen objektiven Mechanismus zurück, auf die Ordnung der frisch entdeckten Riesenmaschine Evolution mit ihrem unerbittlichen Auswahlverfahren: Effizienz.

Antiquiert aber musste Haeckels Beharren auf einem anderen Prinzip wirken, sein Festhalten an jener Leitidee, die ihn überhaupt erst dazu anstachelte, zierliche Quallen und sternenstrahlige Einzeller zu komponieren wie ein Dekorateur die Kristall-lüster in einem Palast. Dieses Prinzip war die Schönheit. Seht her, die wahre Hüterin des Schönen ist die Natur!, so rufen die Tafeln dem Betrachter noch heute entgegen.

In einem Kraftakt versuchte Haeckel beide Kräfte noch einmal zusammenzuspannen, das unerbittliche Naturgesetz und die unergründliche Naturgestalt. Sein „Monismus“, die Philosophie, die diese Synthese beschrieb, vermochte ein paar Jahre lang die Gebildeten zu mobilisieren, ehe sie rasch in Vergessenheit geriet.

In Wahrheit hatte die Epoche längst entschieden. Schönheit war keine Größe mehr, auf die man sich verständigen konnte. Um 1900 hatten die wichtigsten Künstler endgültig aufgegeben, dass sich Wahres durch Schönes darstellen ließe. Die Künste hatten sich vom Abbilden der Natur denkbar weit entfernt. Zugleich wandte sich die Wissenschaft davon ab, nach dem Wirken von Harmonie und Beseeltheit als Grund der lebendigen Formen zu suchen. Was die Evolution antrieb, schien nicht länger das Harmonische, sondern das Monströse – die Gier der Individuen, zu siegen, zu überleben.

Dass Haeckel auf beidem beharrte, auf dem Wahren und auf dem Schönen, machte viele seiner Bilder zunächst unrettbar provinziell, zu Kunsthandwerk. Man vergleiche mit ihnen nur die Revolutionen der bildenden Kunst zu jener Zeit, etwa in den Werken von Cézanne, von Picasso, von Kandinsky. Und doch, Haeckels Tafeln bannen heute noch den Betrachter, als enthielten sie etwas, das weiter gilt, etwas, das uns betrifft. Immer noch sind die schlanken Medusen in ihren Tentakelschleiern unbezweifelbar schön. Immer noch spricht Leben aus ihnen, das uns anzieht. Und immer noch beharren Abermillionen Menschen darauf, die Natur selbst, das Vorbild aller solcher Werke, schön zu finden.

Es scheint, Haeckel hat als Künstler recht darin behalten, hartnäckig und unmodern auf der Frage nach dem Zusammenhang kunstvoller Schönheit und naturgesetzlicher Notwendigkeit zu bestehen. Was ist das Schöne? Was ist Leben? Das sind Fragen, die bald nach Haeckels gewaltiger Konzeption kaum mehr gestellt wurden. Bis heute denken wir darüber selten in aller Offenheit nach. Und doch beschäftigt uns dieser Zusammenhang unterhalb der kulturellen Wahrnehmungsschwelle beständig.

Hat nicht Haeckel unverfroren den Finger auf eine Wunde gelegt, die heute noch, ja heute sogar noch viel mehr unsere Wirklichkeit kennzeichnet? Ist nicht das um sich greifende biologische Gesetz unser größtes Problem, die vermeintliche Selbstsucht, die alle evolvierenden Systeme kennzeichnet und der auch wir uns zu fügen haben in einem Zwang zur Effizienz, zur Optimierung, zur Selektion, zum Aussortieren, zur Globalisierung-koste-sie-was-sie-wolle? Ist nicht andererseits das Schwinden des Schönen die zweite Kennung unserer Epoche, sowohl in unserer unmittelbaren Lebensumgebung als auch darin, was Kunst sich erlaubt?

Lange Zeit, gewiss die meiste, seit es Menschen auf der Erde gibt, galt das Schöne als objektiver Bestandteil der Welt. Sein Glanz war das Merkmal einer heiligen Schöpfung. In manchen Gesellschaften ist es das geblieben. Für die australischen Ureinwohner zeigt sich in der Schönheit einer Landschaft die Kraft der Ahnenwesen, und diese versuchen sie auf Bildern als magischen Code wiederzugeben. Dem frühmittelalterlichen christlichen Philosophen Johannes Scotus Eriugena galt die irdische Seinsordnung als Entfaltung der ewigen göttlichen Natur: Der Ursprung der Schönheit ist eine Offenbarung, realisiert in lebenden Körpern.

Doch ausgehend von der Renaissance erhob der Mensch in den letzten 500 Jahren kraft seiner Rationalität den Anspruch, die Gesetze des göttlichen Kosmos zu entschlüsseln. Seitdem verlor das Schöne mehr und mehr seine Wahrheitskraft. Immer stärker wurde alle Ästhetik nun Ausdruck allein der menschlichen Vernunft, Bürge bloß der menschlichen Würde und Freiheit. Spätestens seit dem Philosophen Friedrich Hegel hatten Natur- und Kunstschönes nichts mehr miteinander zu schaffen.

Zur Krönung dieses Verlusts kam es aber erst in den letzten Jahrzehnten. Immer mehr Gelehrte sind heute überzeugt, auch die Idee eines einheitlichen, fühlenden menschlichen Wesens über Bord werfen zu müssen. Schon der Vater der Tiefenpsychologie, Sigmund Freud, hatte gezeigt, wie sehr unser Handeln von verdrängten Traumata beeinflusst wird, ohne dass wir es merken. Neodarwinisten wie Richard Dawkins legen den Finger darauf, dass unsere Gefühle nur scheinbar real seien, in Wahrheit aber dem Egoismus sprachloser Gene folgten, die ihr Territorium um jeden Preis erweitern wollen. Gehirnforscher wie Gerhard Roth sind heute der Auffassung, dass unsere Handlungen total determiniert seien, eine Kausalkette der Körpermaschine und das Ich nichts weiter als eine neuronale Illusion. Viele Geisteswissenschaftler schließlich glauben fest daran, dass unsere Interessen und Empfindungen allein die Quersumme kultureller Moden, Machtverhältnisse und technischer Manipulationen sind. Wenn es aber weder eine Natur gibt noch einen Menschen, dann ist auch die Idee der objektiven Schönheit gestorben. Dann ist das Schöne Geschmackssache – letztlich nur noch das, was im Überlebenskampf Fun macht und darum in der Partnerwahl mehr Fitness verheißt. Jeder Hebel zur Rettung des verbleibenden Schönen in der Natur ist gebrochen. Des Menschen Urteil über sein Selbst verwandelt sich zur selbsterfüllenden Prophezeiung: Wir schrumpfen zu der Maschine zusammen, für die wir uns im Rahmen des technologischen Zivilisationsprogramms längst halten.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 68. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Andreas Weber, geboren 1967, ist promovierter Philosoph und Meeresbiologe. In seinen Reportagen und Büchern geht er bevorzugt der Frage nach, welches schöpferische Band den Menschen mit der Natur verknüpft. Im vergangenen Frühjahr erschien im Berlin Verlag sein literarisches Sachbuch Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, im Herbst veröffentlicht er „Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit“, ebenfalls im Berlin Verlag. Zuletzt schrieb er in mare No. 65 einen Aufsatz über das Verhältnis des Menschen zum Meer. Weber lebt in Berlin.

| Vita | Andreas Weber, geboren 1967, ist promovierter Philosoph und Meeresbiologe. In seinen Reportagen und Büchern geht er bevorzugt der Frage nach, welches schöpferische Band den Menschen mit der Natur verknüpft. Im vergangenen Frühjahr erschien im Berlin Verlag sein literarisches Sachbuch Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, im Herbst veröffentlicht er „Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit“, ebenfalls im Berlin Verlag. Zuletzt schrieb er in mare No. 65 einen Aufsatz über das Verhältnis des Menschen zum Meer. Weber lebt in Berlin. |

|---|---|

| Person | Ein Essay von Andreas Weber |

| Vita | Andreas Weber, geboren 1967, ist promovierter Philosoph und Meeresbiologe. In seinen Reportagen und Büchern geht er bevorzugt der Frage nach, welches schöpferische Band den Menschen mit der Natur verknüpft. Im vergangenen Frühjahr erschien im Berlin Verlag sein literarisches Sachbuch Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften, im Herbst veröffentlicht er „Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit“, ebenfalls im Berlin Verlag. Zuletzt schrieb er in mare No. 65 einen Aufsatz über das Verhältnis des Menschen zum Meer. Weber lebt in Berlin. |

| Person | Ein Essay von Andreas Weber |