Das unstete Leben der „Tandalé“

Es ist dies eine kleine Geschichte über einen Freundschaftsdienst, über Hilfe zur Selbsthilfe, über die globalen Ungerechtigkeiten und den Willen, etwas dagegen zu unternehmen. Es geht um wenig Geld und viel Zukunft, um eine Europäerin, einen Senegalesen, ein Dutzend seiner Freunde und deren Familien. In allererster Linie aber handelt diese Geschichte von „Tandalé“.

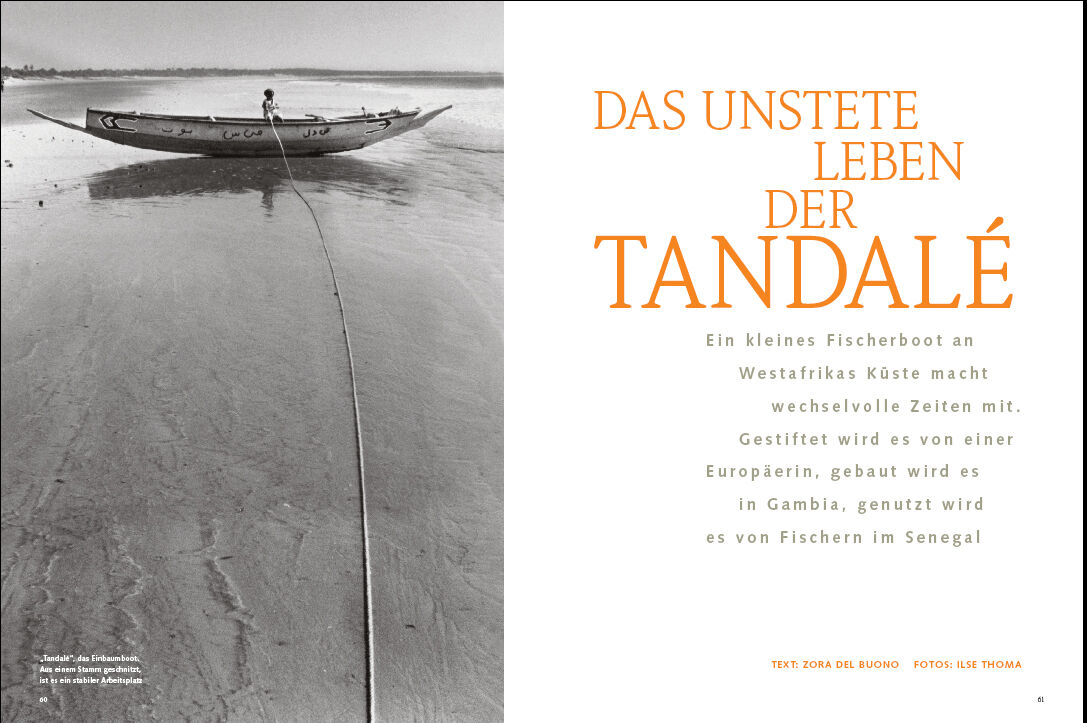

Bevor „Tandalé“ zu dem wurde, was sie heute ist, war sie ein Baum. Der Baum stand in Gambia, jenem schmalen westafrikanischen Land, das sich tief ins Landesinnere dem Gambiafluss entlangschlängelt, die kleinste Nation des Kontinents, auf drei Seiten umschlossen vom 20-mal größeren Senegal. Die Küstenlinie ist kurz, nur 80 Kilometer, aber bei einem Land, dessen Ausmaße so gering sind, sind auch 80 Kilometer viel. Denn sie bedeuten für die Bevölkerung Zugang zu Nahrung, den Weg zum Fisch.

Der Baum, der dereinst das Boot „Tandalé“ werden wird, wächst eher in zerbröckelten Muscheln als in Erde, als die deutsche Fotografin im Sommer 2005 kommt, um den jungen Fischer Lamin Yai, seine Freunde und ihre Familien zu porträtieren, Menschen, die sie schon drei Jahre zuvor kennengelernt hatte.

Das Bild, das sich ihr in diesem Sommer darstellt, ist ein anderes als bei der ersten Begegnung. Keine Männer ziehen Fische aus dem Wasser, alle sitzen herum, rauchen, haben nichts zu tun. Der Kapitän der kleinen Flotte aus Einbaumbooten hat es nicht mehr nötig zu arbeiten, sein Bruder lebt mittlerweile in Amerika und schickt ihm Geld. Die Boote den anderen Männern zu überlassen, damit sie fischen können, daran denkt er nicht. So kommt endlich der Baum ins Spiel. 750 Euro kostet es, aus dem Red Timber ein Schiff zu schnitzen. Die Fotografin finanziert es gern, denn ein Boot bedeutet Arbeit für zehn Männer, das heißt für zehn Familien. Was sind da schon 750 Euro?

Lamin bezahlt das Netz und kümmert sich um den Bau. Es wird ein Fachmann geholt, alle nennen ihn Ça-va-bien, weil er aus dem Senegal stammt, französisch spricht und jeden Morgen fragt: „Ça va bien?“ Auch Lamin ist Senegalese, er und Ça-va-bien verstehen sich gut. „Tandalé“ wird ein gutes Boot, der Name bedeutet so viel wie „Wunder“, und ein Wunder ist es auch, was in einer der ersten Nächte passiert. 1500 Tunfische sind in dem großen Netz, das in Strandnähe ausgelegt wurde, 20 Männer schleppen es an Land, ein Freudenfest. Die Fotografin ist längst in Hamburg, aber ein aufgeregter Lamin ruft sie an, um ihr zu erzählen von dem sagenhaften Fang, der einmalig bleiben wird.

Auf die Freude folgt bald das Elend. Gambia verbietet den Männern das Fischen mit den großen Netzen in der Nähe des Strandes. Draußen vor der Küste, da liegen die Trawler der Japaner, der Chinesen und der Europäer, sie fischen das Meer leer und bezahlen der gambischen Regierung Geld, das irgendwie in den Händen der Machthaber verschwindet. Nachts sieben die internationalen Flotten das Wasser, suchen mit Scheinwerfern nach den großen Schwärmen, dezimieren die Populationen. Und den Fischern vor Ort wird das Arbeiten quasi verboten.

Lamin ist verzweifelt. Mit Leinen oder kleinen Netzen zu fischen, das ist erlaubt, aber dafür müssen die Männer weit hinaus fahren, die Boote brauchen Motoren, auch „Tandalé“. Ein gebrauchter Motor wird angeschafft. Die Fischer bleiben drei, manchmal vier Tage und Nächte auf See, nur um Treibstoff zu sparen. „Tandalé“ ist ein kleines Boot, das Meer ist groß und das Wetter oft ungnädig. Die Trawler der Ausländer kollidieren immer mal wieder mit Fischerbooten, womöglich merken sie es nicht einmal, vielleicht aber schon. Den international vorgeschriebenen Abstand zur Küste, wer hält den noch ein? Immer näher kommen die Trawler, was kümmern sie die Fischer?

Lamin gehört zum Stamm der Serer, er findet zwei andere Serer, die mit ihm diese Tage und Nächte auf dem Meer durchstehen. Man sollte denken, das schweißt zusammen. Doch Lamin irrt. Eines Tages, er kommt von der Beerdigung eines ertrunkenen Freundes, ist „Tandalé“ verschwunden. Und Lamins zwei Cousins, die sind auch verschwunden. Lamin ist entsetzt, er denkt, sie seien ertrunken, stellt sich immer wieder vor, wie ihre Körper aus dem Meer aufsteigen. In der Moschee findet eine Zeremonie für die Verschollenen statt, alle kommen und beten, der Imam sagt sogar, es gebe noch Hoffnung, womöglich seien sie noch am Leben, ja, gewiss seien sie noch am Leben.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 68. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Die Fotografin Ilse Thoma, Jahrgang 1937, porträtierte Frauen in Westafrika. Die Arbeit war ein Teil ihres Projekts über vier Generationen von Frauen in einer Familie, das sie rund um den Globus führte. An Gambias Küste kam sie, um sich von dieser Arbeit zu erholen. So lernte sie die Fischer kennen.

mare-Redakteurin Zora del Buono war noch nie in Westafrika. Ihr Kontakt zu Senegalesen beschränkt sich bislang auf ihre Nachbarn in der Berliner mare-Redaktion – junge Männer, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, um jetzt T-Shirts zu verkaufen.

| Vita | Die Fotografin Ilse Thoma, Jahrgang 1937, porträtierte Frauen in Westafrika. Die Arbeit war ein Teil ihres Projekts über vier Generationen von Frauen in einer Familie, das sie rund um den Globus führte. An Gambias Küste kam sie, um sich von dieser Arbeit zu erholen. So lernte sie die Fischer kennen.

mare-Redakteurin Zora del Buono war noch nie in Westafrika. Ihr Kontakt zu Senegalesen beschränkt sich bislang auf ihre Nachbarn in der Berliner mare-Redaktion – junge Männer, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, um jetzt T-Shirts zu verkaufen. |

|---|---|

| Person | Von Zora del Buono und Ilse Thoma |

| Vita | Die Fotografin Ilse Thoma, Jahrgang 1937, porträtierte Frauen in Westafrika. Die Arbeit war ein Teil ihres Projekts über vier Generationen von Frauen in einer Familie, das sie rund um den Globus führte. An Gambias Küste kam sie, um sich von dieser Arbeit zu erholen. So lernte sie die Fischer kennen.

mare-Redakteurin Zora del Buono war noch nie in Westafrika. Ihr Kontakt zu Senegalesen beschränkt sich bislang auf ihre Nachbarn in der Berliner mare-Redaktion – junge Männer, die ihrer Heimat den Rücken gekehrt haben, um jetzt T-Shirts zu verkaufen. |

| Person | Von Zora del Buono und Ilse Thoma |