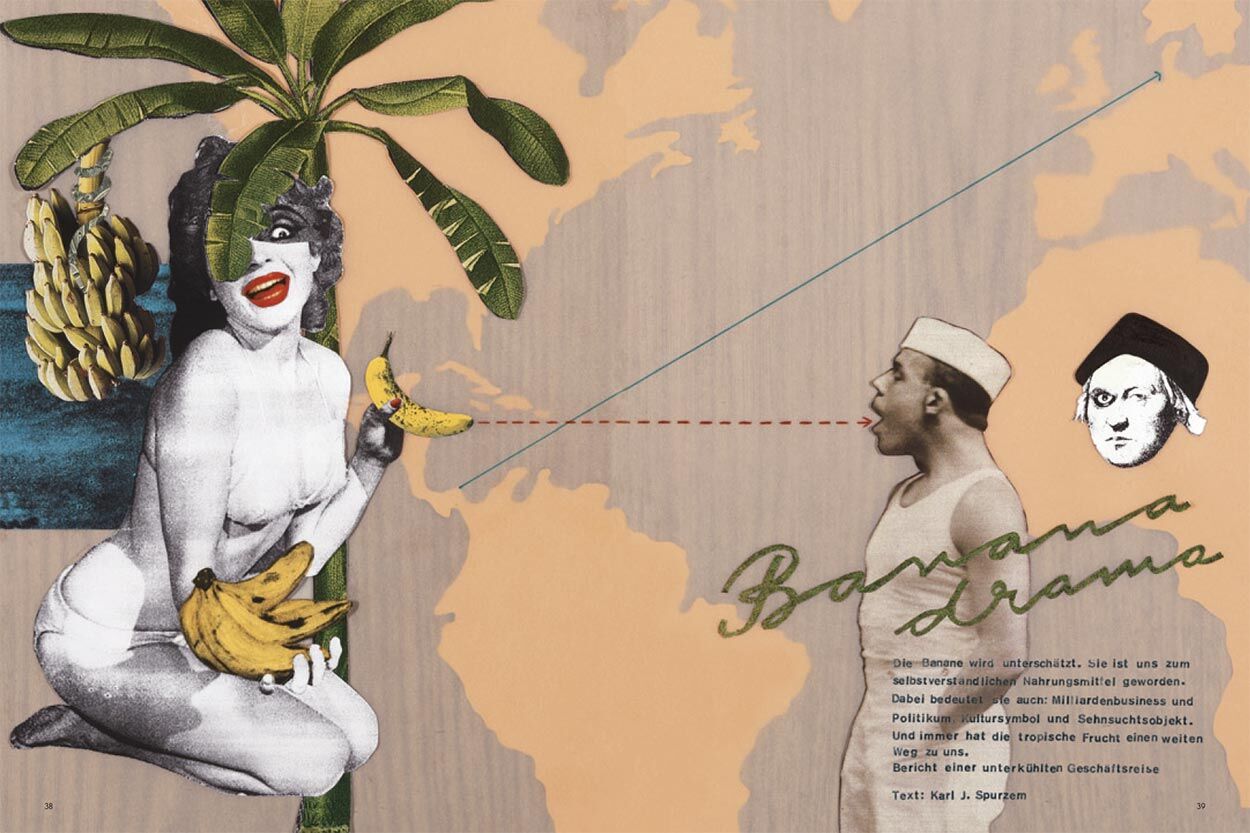

Bananadrama

Träge liegt das Schiff in der Dschungelbucht. Keine Bewegung an Deck, niemand zu sehen. Das Wasser ringsum ist milchig von der Erde des Urwalds, der das Ufer blassgrün schraffiert. Es ist Abend im Golf von Urabá, Costa Caribe, Kolumbien, und nur das sanfte Brummen der Motoren deutet darauf, dass die „Horncliff“ auf etwas wartet.

Der Wachoffizier hält das Fernglas herüber: Ein Lindwurm kriecht in der Dämmerung aus der grünen Wand hervor, und er will nicht enden. Zehn, 15, 20 Glieder, es werden immer mehr. Eine Kette von Lastkähnen, schwer beladen, die ein Schlepper in Richtung des Schiffes zieht. „Bald geht’s los.“

Als es losgeht, wird es zum fiebrigen Traum. Die „Horncliff“ liegt da von zig Scheinwerfern beleuchtet in der schwülen Nacht, riesige Nachtfalter beschatten die Lichter, und immer neue Kähne von immer neuen Schleppzügen bedrängen das wehrlose Schiff. Sie schaffen immer mehr dunkelhäutige Männer heran, die über die Gangway klettern und sich der Decks bemächtigen, der Kräne, Ladeluken, Schalttafeln, Büros, Aufenthaltsräume. Sie koppeln die Leichter am Schiff zu schwimmenden Dörfern zusammen, parken mit Kränen die Container der „Horncliff“ auf Schwimmplattformen und legen die Ladeluken frei. Sie schieben auf geschlossenen Kähnen verbeulte Wellblechdächer beiseite und geben Kartonpaletten frei, die andere auf den Kränen des Schiffes in seinen Laderäumen versenken. Handy-Männer wedeln mit Ladelisten und sorgen dafür, dass die Bäuche gut gestopft werden. Dazwischen patrouillieren schwarz Uniformierte mit MPs; sie hoffen zu verhindern, dass jemand Kokain an Bord schmuggelt. Kurze Rufe, vereinzelt kehliges Lachen. Das Schiff legt sich schwer zur Seite. So geht es die ganze Nacht.

Die Banane. Sie ist der Gegenstand eines kühlen globalen Milliardengeschäfts, Produkt der Konsumgüterindustrie, Symbol des Wirtschaftsimperialismus, Politikum und Logistikphänomen. Marketingtechnisch ist sie der Sympathieträger: inkarnierter Tropentraum, Verpackungsideal, Kultobjekt der Fitnessgesellschaft. Kulturell ein semantischer Witz: ein „reines Zeichen“, Slapstickding, Kunstchiffre, Phallussymbol und Schlagerthema. Zu schweigen von ihrer ernährungsphysiologischen Güte: gehaltvoll, gesund, köstlich, der perfekte Snack. Gerade seit vier Generationen ist sie in europäischen Mägen, aber längst ein icon unserer Alltagskultur: das schnelle Exotikstück für zwischendurch mit einem hübschen Etikett.

Mehr als 60 Millionen Tonnen werden jährlich weltweit produziert, Indien, Ecuador und Brasilien sind die größten. Europa braucht vier Millionen Tonnen davon, die nur zu einem Fünftel aus der EU stammen, von den Kanaren und Madeira und den französischen Karibikdepartements zum Beispiel. Der große Rest kommt im Wesentlichen aus Lateinamerika, aus Bananenrepubliken.

Seit dem Beginn des Massentransports mit Kühlschiffen vor 100 Jahren stehen besonders diese Staaten unter der Fuchtel omnipotenter Konzerne. Sie schufen hier das Muster der Plutokratie. Mit der Gründung der United Fruit Company in mehreren Ländern Zentralamerikas begann eine wechselvolle und unrühmliche Geschichte von Einflussnahme vor allem US-amerikanischer Multis. Sie steuerten mit dem Bananentrust komplexe internationale Abhängigkeiten, ließen die Politik intervenieren, Armeen invadieren und stützen bis heute, trotz vielfacher Kosmetik, den soliden Ruf einer profitgierigen Wirtschaft, die die jungen Demokratien destabilisiert, Entwicklung behindert und Umweltfrevel und soziale Ausbeutung vertuscht. An der Banane haftet unsichtbar ein zweites Etikett, ein hässliches.

Im Morgengrauen ist das Schiff aus seinem Traum erwacht. Als die Drogentaucher den Rumpf abgesucht haben, krachen Ankerketten, das Brüllen der Motoren hebt an, und langsam gleitet die es ins offene Karibische Meer, Kurs: 311 Grad, Puerto Limón, Costa Rica. Die „Horncliff“ will mehr.

Der Autopilot steuert den Frachter entlang der Küste Panamas. Ruhige See, ruhiger Wachoffizier. Der Kapitän mailt seine voraussichtliche Ankunftszeit, die estimated time of arrival, ETA, an sein nächstes Ziel. Von nun an noch 24 Stunden. Er hat etwas sehr Folgenreiches getan.

Von ihren Ursprüngen als variantenreiche pisang in den Dschungeln Südostasiens und des Südpazifiks kam die Banane mit ihrem ersten überlieferten Liebhaber Alexander dem Großen nach Arabien, wo sie als mus die Paradiesgärten der Kalifen schmückte. Arabische Händler verbreiteten sie in Afrika, dem Maghreb und Südspanien. Hier irgendwo mag Linné, der schwedische Pflanzensystematiker, von der süßen Frucht gekostet haben. Er gab ihr den Namen Musa sapientum, nachdem er erfahren hatte, dass in ihrer indischen Heimat nackte, aber weise Männer sie zur Speisung des Volkes empfahlen. Ihr anderer Name, Musa paradisiaca, hatte eine gewisse katholische Ächtung erlangt, als es hieß, Eva habe mit einer Banane Adam verführt; das Kreuz, das der Same des Fleischs im Querschnitt bildet, sei der unabweisbare Beleg ihrer Verruchtheit.

Vor 500 Jahren brachten spanische Mönche sie nach Mittel- und Südamerika, wo sie sich wegen ihrer reichen und einfachen Ernte rasch ausbreitete und zu einem Teil der Volkskultur wurde. Aber bei aller Liebe, sie war keine Dauerwurst. Grün geerntet, war sie gerade für ein, zwei Wochen eine Nahrungsergänzung auf den Sklavenschiffen bei ihrem Weg von Afrikas Westküste, wo sie seit langem banana hieß, in die Karibik. Und kaum länger dürften auch die Bananen aus Tahiti unterwegs gewesen sein, die man Humboldt in Peru angeboten hatte. Im 16. Jahrhundert war die Reise der Banane um den Tropengürtel des Globus vollendet. Nur in die Länder des Nordens hatte sie es nicht geschafft. Zu empfindlich, zu verderblich ist die Banane. „

Die „Horncliff“ hält ihre ETA auf die halbe Stunde. Zwei Tage nach dem Verlassen des Golfs von Urabá gibt sie Signal zur Einfahrt in den Hafen von Moin. In der kleinen Bucht bei Puerto Limón, deren schmales Palmenufer sanft in üppiges, welliges Grünland ansteigt, streckt sich ein 600 Meter langer Kai, wie ein Schürhaken geformt. Wenig ist auf ihm: ein langes Wellblechdach entlang der Mole auf Stahlträgern, dahinter ein weiter, geteerter Platz, schlampige Unterstände für Gerät, ein rostrotes Tanklager, am Hang der anachronistische Glaskubus der Hafenmeisterei. Das Gelände ist mit Stacheldraht umzäunt, als gebe es hier etwas zu holen. In der Ferne, am Ufer der Nachbarbucht, eine Ansammlung von einfachen Holzhäusern. Friede liegt über der Szene, die nichts Bedeutendes an sich hat.

Hier also hat der Eisenbahnbaron Minor Keith Costa Rica in den Welthandel gestoßen, hier hat er eine Spur in den jungen Staat gelegt, die das Land veränderte wie nichts zuvor, und eine Saat, deren Frucht bis heute wuchert. Bis Puerto Limón hatte er 1890 im Staatsauftrag Gleise legen lassen, auf denen die Hauptstädter aus dem Bergland an die Küste rumpelten. Die billigsten Arbeiter fand er im Ausland. So kamen die Chinesen ins Land. Als Tausende von ihnen an Malaria starben und für bessere Arbeitsbedingungen streikten, holte er Jamaikaner, Nachfahren afrikanischer Sklaven, in die Sümpfe. So kamen die Schwarzen ins Land. Keith ließ sie zu ihrer Ernährung entlang der Strecke Bananen anbauen, ertragreich und nahrhaft. Als der Präsident die Rechnungen nicht mehr beglich, ließ Keith sich das Nutzungsrecht an dem karibischen Tiefland Costa Ricas übertragen. Er hatte ein neues Eldorado geahnt, das Gold der Bananen. Denn seit ein paar Jahren war halb Amerika närrisch nach der köstlichen Tropenfrucht, und die Nachfrage verheißte ein goldenes Zeitalter. Nun musste er nur noch seine Konkurrenten besiegen und die Kräfte bündeln in seiner United Fruit Company. Und die letzte Hürde bewältigen: eine Große Weiße Flotte bauen, um das Gold in aller Welt umzumünzen. Dann würde er König in seinem Königreich sein.

Die ETA: magische Zahl des Bananenbusiness, Herzschrittmacherin und Schicksalszeit. Nach ihrem beständigen Rhythmus tanzt die Agroindustrie Costa Ricas. Die E-Mail des Kapitäns vor 24 Stunden hat die Karibikküste des Landes elektrisiert. Der Empfänger im örtlichen Büro von Del Monte, einem der Big Four des Bananenwelthandels, verbreitet die Nachricht in Minuten: an die Plantagen, die Packstationen, Transportunternehmen, Hafenmeisterei. Die Maschine springt an.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 47. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Karl Spurzem, geboren 1959 im Rheinland, studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Städtebau. Nach Stationen bei der Berliner Tageszeitung Die Welt, einer Hamburger Musikzeitschrift und als freier Journalist wurde er im Sommer 2001 Chef vom Dienst bei mare, im Frühjahr 2008 stellvertretender Chefredakteur und Textchef. Seither lernt der Segelflieger das Segeln.

| Vita | Karl Spurzem, geboren 1959 im Rheinland, studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Städtebau. Nach Stationen bei der Berliner Tageszeitung Die Welt, einer Hamburger Musikzeitschrift und als freier Journalist wurde er im Sommer 2001 Chef vom Dienst bei mare, im Frühjahr 2008 stellvertretender Chefredakteur und Textchef. Seither lernt der Segelflieger das Segeln. |

|---|---|

| Person | Von Karl J. Spurzem |

| Vita | Karl Spurzem, geboren 1959 im Rheinland, studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Städtebau. Nach Stationen bei der Berliner Tageszeitung Die Welt, einer Hamburger Musikzeitschrift und als freier Journalist wurde er im Sommer 2001 Chef vom Dienst bei mare, im Frühjahr 2008 stellvertretender Chefredakteur und Textchef. Seither lernt der Segelflieger das Segeln. |

| Person | Von Karl J. Spurzem |