Auf verlorenem Posten

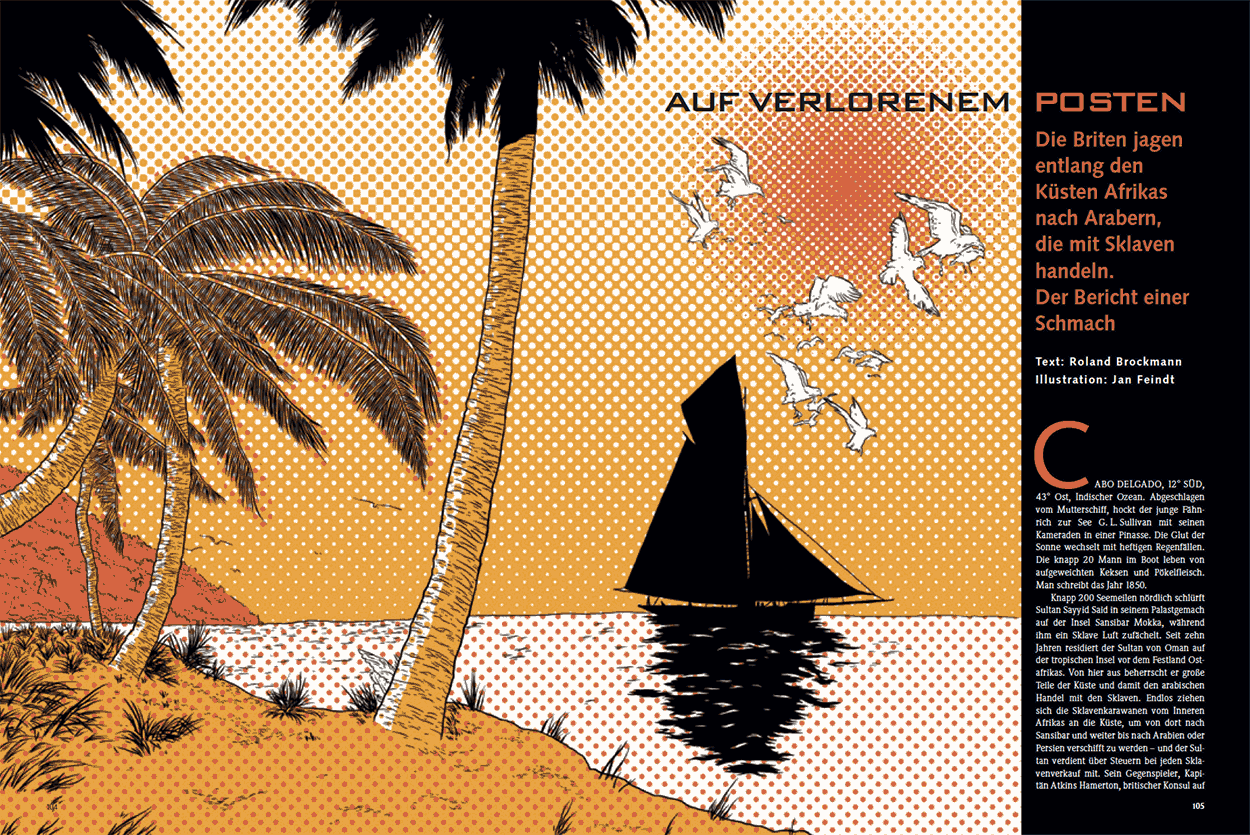

Cabo Delgado, 12° Süd, 43° Ost, Indischer Ozean. Abgeschlagen vom Mutterschiff, hockt der junge Fähnrich zur See, G. L. Sullivan, mit seinen Kameraden in einer Pinasse. Die Glut der Sonne wechselt mit heftigen Regenfällen. Die knapp 20 Mann im Boot leben von aufgeweichten Keksen und Pökelfleisch. Man schreibt das Jahr 1850.

Knapp 200 Seemeilen nördlich schlürft Sultan Sayyid Said in seinem Palastgemach auf der Insel Sansibar Mokka, während ihm ein Sklave Luft zufächelt. Seit zehn Jahren residiert der Sultan von Oman auf der tropischen Insel vor dem Festland Ostafrikas. Von hier aus beherrscht er große Teile der Küste und damit den arabischen Handel mit den Sklaven. Endlos ziehen sich die Sklavenkarawanen vom Inneren Afrikas an die Küste, um von dort nach Sansibar und weiter bis nach Arabien oder Persien verschifft zu werden – und der Sultan verdient über Steuern bei jeden Sklavenverkauf mit. Sein Gegenspieler, Kapitän Atkins Hamerton, britischer Konsul auf Sansibar, sitzt nur wenige Gassen weiter bei einer Tasse Tee über seinen Berichten über die Schrecken der Sklaverei. Im britischen Kolonialreich ist die Sklaverei seit 1833 abgeschafft. Der Sklavenhandel der Araber, die seit Jahrhunderten Ostafrikas Küsten dominieren, läuft der neuen Ethik der Engländer zuwider. Der britische Konsul auf Sansibar hat Sayyid Said Zugeständnisse abgerungen: Das Hamerton-Abkommen von 1847 untersagt den Export von Sklaven aus dem Machtgebiet des Sultans nach Arabien und Asien. Leider hält sich kaum ein Araber an das Abkommen.

Und deshalb kreuzt Sullivan als britischer Dhau-Jäger jetzt vor der ostafrikanischen Küste. Wenig hat die englische Marine im Kampf gegen den Sklavenhandel aufzubieten: Die meisten Schiffe des Empires sind im Nordatlantik und Fernen Osten stationiert; von den elf Schiffen im Indischen Ozean kommen selten mehr als drei gleichzeitig zum Einsatz gegen den Sklavenhandel – Unruhen in Burma, Abessinien oder Madagaskar binden die Marine, und auch die „HMS Castor“, das Mutterschiff von G. L. Sullivan, liegt am Kap der Guten Hoffnung im Kampf gegen Aufständische. Nur drei Beiboote kreuzen vor der Küste, ausgerüstet mit Pistolen, Gewehren und Schwertern im Kampf gegen den Sklavenhandel. Ein aussichtsloses Unterfangen angesichts der zwar kaum bewaffneten, aber schnellen Dhaus der Araber, die meistens frech davonsegeln.

Wenn nicht gerade die Windstille hilft: An einem ruhigen Märzmorgen rudern die Dhau-Jäger um Sullivan auf ein Sklavenschiff zu, das kraftlos in der Flaute dümpelt. An Bord trifft der Fähnrich auf eine „groteske Gruppe Neger“, die vorgibt, schwer mit dem Stauen der Ladung beschäftigt zu sein; ohne jeden erkennbaren Grund zerren sie an Seilen und Segeln. Sklaven, offenbar, doch die Angst vor den Befreiern lässt sie schweigen: Weiße Männer essen schwarze Männer, das haben ihnen die Araber eingebläut. Ausgemergelte Gestalten in Ketten sind nirgends auszumachen. Stattdessen etwa 20 weitere Afrikaner, gekleidet in arabische Kostüme, einige Frauen an ihrer Seite, „die niemals zuvor so von Baumwolle umwickelt waren, verschnürt wie Hängematten“. Dahinter ein halbes Dutzend „einzigartiger arabischer Bestien“.

„Wo sind die Papiere?“, fragen die Engländer. Hilflosigkeit dann angesichts der auf Arabisch verfassten Frachtbriefe. Die können viel bedeuten: Handelt es sich um legalen Handel mit Elfenbein, Gold oder Getreide, bei dem heimlich Sklaven mitgeführt werden? Um legalen Sklavenhandel innerhalb des Machtbereichs des Sultans? Oder um die durch das Hamerton-Abkommen verbotene Ausfuhr von Sklaven nach Übersee? Nur dann dürfen die Briten eingreifen. „Wir konnten nichts tun“, beschreibt Sullivan die absurde Situation, „wir hatten keinen Beweis.“ Am Ende verlassen sie das Schiff unter dem Gejohle der Araber.

Brav kreuzt die britische Besatzung weiter vor der Küste, bis endlich die nächste Dhau aufgebracht wird. Deren Besatzung zeigt sich erstaunlich kooperativ: Nördlich, vor der Küste von Pangani, läge ein Dreimaster mit Sklaven an Bord. Die Briten schlucken den Köder, steuern Richtung Pangani. Sullivan: „Einer von den vielen ‚Fliegenden Holländern‘, die wir nie fanden.“ Tatsächlich macht sich währenddessen ein echtes Sklavenschiff südlich von den irregeleiteten Engländern unentdeckt davon. So lernen die verhinderten Helden neben Monsunregen und Äquatorsonne, neben Typhus und Ruhr vor allem die Gewitztheit der Araber kennen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 49. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Autor Roland Brockmann, Jahrgang 1961, lebte als freier Journalist einige Jahre auf Sansibar.

Der Berliner Illustrator Jan Feindt, Jahrgang 1975, studierte im israelischen Tel Aviv. Er ist auch als Comiczeichner tätig.

| Vita | Autor Roland Brockmann, Jahrgang 1961, lebte als freier Journalist einige Jahre auf Sansibar.

Der Berliner Illustrator Jan Feindt, Jahrgang 1975, studierte im israelischen Tel Aviv. Er ist auch als Comiczeichner tätig. |

|---|---|

| Person | Von Roland Brockmann und Jan Feindt |

| Vita | Autor Roland Brockmann, Jahrgang 1961, lebte als freier Journalist einige Jahre auf Sansibar.

Der Berliner Illustrator Jan Feindt, Jahrgang 1975, studierte im israelischen Tel Aviv. Er ist auch als Comiczeichner tätig. |

| Person | Von Roland Brockmann und Jan Feindt |