Surfen I: Von Wellen und Wegen

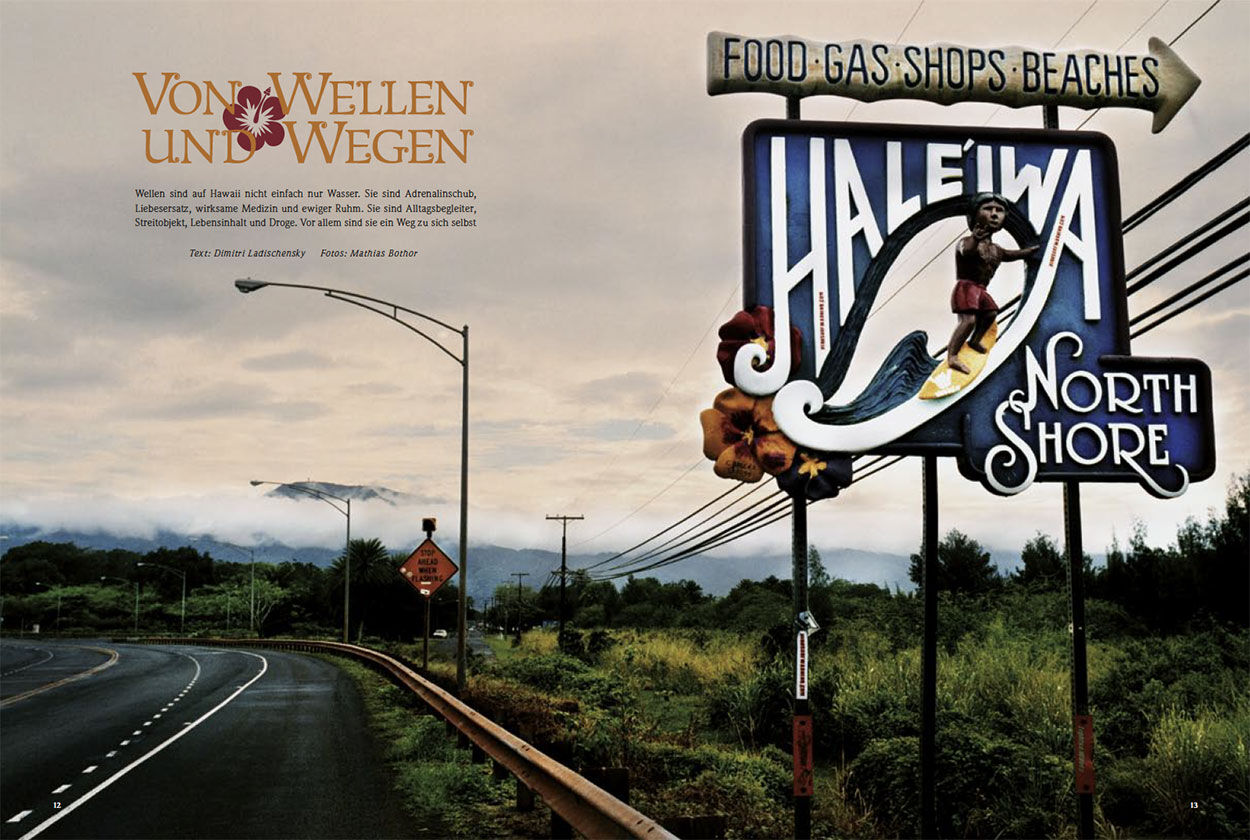

Wer mit dem Surfen anfangen will, kann nach Hawaii fahren, auf die Insel Oahu, die Küste hinauf in den Norden, vorbei an Bungalows, die sich blickdicht vor dem Meer reihen und der Strandpromenade den Charme eines Highways verleihen. Vorbei an Haleiwa, Kultstätte vieler Surferfilme, gepriesener Ort der größten Wellen – eine Cowboystadt mit bunten Holzhäusern, Saloons und Schwingtüren. Die letzte Illusion von Hawaii lässt man am Strand hinter sich. Wer mit dem Surfen anfangen will, muss sich nämlich kein Brett nehmen und in die Wellen stürzen. Er kann sich an den Strand setzen, hinausblicken und sich denken, es ist gut hier am Ufer und nicht da draußen, und mit einem Buch beginnen, denn eine Kultur, keine Sportart ist das Surfen. Eine 5000 Jahre alte Philosophie, wie die Hawaiianer betonen. „Nalu“ bedeutet im Hawaiianischen „surfen“, „mit einer Welle ans Ufer gleiten“. Einem äußeren, aber auch einem inneren Ziel entgegen. Denn auch das meint „nalu“: „Weg zu sich selbst“.

Tausend Wellen kennt das Wörterbuch der hawaiianischen Sprache. Kai nui, große Welle. Kai o pele, Flutwelle. Nalu miki, zurücklaufende Welle. Nalu hai lala, diagonal brechende Welle. Wellen unterschiedlichster Formung, Färbung und Größe. Wer sich in einer Waschtrommel wohlfühlt, schleudert gut in Weimeas Weißwasser. Wer es sanft mag, findet am Waikiki-Strand seichte Wellenrücken. Hat ein Hawaiianer seine passende Welle gefunden, bleibt er ihr treu.

Mandis Welle.

Der Mond hängt über einem lavendelfarbenen Himmel. Unmerklich gleitet die Nacht in den Tag über, und während Wolkenfetzen in den Morgen treiben, still und sanft, streichen Schaumkronen ans Ufer. Es sind vergebende Wellen, Mutterwellen. Wer sie mit dem Brett schneidet oder ihnen ungeschickt in die Quere kommt, dem geben sie einen leichten Klaps und drängen ihn sanft auf die Spur landeinwärts.

Weit draußen, wo am Riff die Prozession der sanften Mutter beginnt, hebt und senkt sich ein Kopf in den Wellen. Und nun steigt eine Frau aus den Schaumkronen, richtet sich auf, ruhig und gelassen steht sie auf einem langen Brett, geht nach vorne bis an die Spitze und geht wieder zurück, vor und zurück. Ein seliges und kilometerweites Dahingleiten. Sie surft, wie es die hawaiianischen Könige taten. Nicht wer die wildesten Manöver machte, war früher der Beste, sondern wer keine nassen Haare bekommen hatte. Ohne einen Spritzer tritt Mandi Caruso an den Strand von Alii.

Dass ihre Brüste fehlen, fällt nicht sofort auf. Was daran liegt, dass das bunte Tattoo, das sie dort trägt, alles überdeckt. Verwaschen wie ein Batikmuster ist es, mit Ying-und-Yang-Symbolen. „Lange habe ich vor dem Spiegel nur gesehen, was ich verloren habe. Jetzt ist etwas da. Jetzt fühle ich mich außerdem weniger nackt, wenn ich oben ohne surfe.“

Sie sieht nicht aus wie eine Frau, die im Leben kämpfen musste. Sie hat graue, lockige Haare, durchscheinende Haut und eine elfenhafte Ausstrahlung. Sie spricht leise, weiche Sätze, die ins Unhörbare verwehen wie meditative Botschaften. Schere nie aus deiner Welle, sagt sie. Nicht aus deiner im Wasser, nicht aus deiner im Leben. Denn das ist dein Leben, deine Welle. Nimm sie, wie sie kommt. Steige mit ihr, wachse in schwindelerregende Höhen, berausche dich, und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sei bereit, mit ihr hinabzustürzen.

Drei Monate hatten ihr die Ärzte gegeben. Mandi sah den Schatten auf dem Röntgenbild, der mit dunklen Klauen nach ihrem Herz reckte, ein sehr großer, sehr deutlicher Tumor in ihrer linken Brust. Das Bild kam ihr auf beklemmende Weise schön vor. „Wie eine Krabbe, die mein Herz umarmt.“ Und mit einer Nüchternheit, die sie angesichts des Unausweichlichen überkam, dachte sie, ich werde sterben, ich habe keine Angst, ich werde nicht weinen, ich brauche etwas Zeit, mein Leben in Ordnung zu bringen und meine Tochter vorzubereiten. Ich werde keine Chemotherapie machen, keine Bestrahlung, und auch wenn das mein Ende bedeuten sollte, ich schere nicht aus meiner Welle.

Vier Jahre zuvor hatte sie mit dem Surfen begonnen. Da war sie 48 und noch nicht krank, aber ihr Alltag war der Tod. Nach drei langen Nächten auf der Intensivstation, wo sie arbeitete, drei Nächten voller Blut, Schmerz und Frustration, ging sie an den Strand, um die Sonne aufgehen zu sehen. Matt schimmernd stieg sie über den Horizont, dann begann der Lichthof zu pulsieren und sich in Farbkreisen auszubreiten. Sie sah Feuerreifen in Rot, Grün, Orange rotieren, sah in ihrem Strudel Wellen und Wolken verschwinden, oben und unten, innen und außen, und mittendrin, im Mittelpunkt des Farbenspiels: ein Surfer. Eine Erleuchtung! Ihr Weg aus Krankheit und Leid war eine Welle.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 62. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur im Ressort „Leben“, und Mathias Bothor, 1962 geboren, Berliner Porträtfotograf, mieteten auf Hawaii für eine Woche die Strandhütte eines gewissen Johnson. Erst am Abreisetag erfuhren sie Genaueres über den Eigentümer: Es ist Jack Johnson, Musiker und Autor von Welthits wie „Upside down“.

mare dankt Hawaii Tourism Europe und United Airlines für die freundliche Unterstützung.

| Vita | Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur im Ressort „Leben“, und Mathias Bothor, 1962 geboren, Berliner Porträtfotograf, mieteten auf Hawaii für eine Woche die Strandhütte eines gewissen Johnson. Erst am Abreisetag erfuhren sie Genaueres über den Eigentümer: Es ist Jack Johnson, Musiker und Autor von Welthits wie „Upside down“.

mare dankt Hawaii Tourism Europe und United Airlines für die freundliche Unterstützung. |

|---|---|

| Person | Von Dimitri Ladischensky und Mathias Bothor |

| Vita | Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur im Ressort „Leben“, und Mathias Bothor, 1962 geboren, Berliner Porträtfotograf, mieteten auf Hawaii für eine Woche die Strandhütte eines gewissen Johnson. Erst am Abreisetag erfuhren sie Genaueres über den Eigentümer: Es ist Jack Johnson, Musiker und Autor von Welthits wie „Upside down“.

mare dankt Hawaii Tourism Europe und United Airlines für die freundliche Unterstützung. |

| Person | Von Dimitri Ladischensky und Mathias Bothor |