Sturmvogel

Sein Vater war der beste Schafscherer weit und breit. Aber er soff. Jeden Abend wurde gestritten, gebrüllt, geprügelt. Acht Kinder, kein Geld fürs Essen, eine enge Wohnung im heruntergekommenen Sozialbau in Hastings im Norden Neuseelands. Alle Freunde gehörten zum „Notorious Mongrel Mob“, einer Maori-Gang, berüchtigt für ihre Einbrüche und Schießereien. Der Kleine durfte den Männern Bier servieren und Zigaretten holen. Manchmal schnappte er etwas auf über ein paar Inseln unten im kalten Süden.

Tiemi Te Au war sechs Jahre alt, als es plötzlich hieß: „Jetzt geht’s zu den Vögeln!“ Doch am Tag vor der Abreise versackte der Vater in der Kneipe. Die Vorräte wurden wieder ausgepackt. Wenn der Vater künftig von den geheimnisvollen Inseln anfing, sagten alle: „Der Alte spinnt doch.“ Dem Säufer glaubte man kein Wort.

Als Tiemi Te Au zehn war, tätowierte der Chef der Gang ihm die Hände. Ein Fischernetz. „Alles, was du anfasst, gehört dir, Junge.“ Die Linien aus verwaschener Tinte sehen heute, 30 Jahre später, aus wie ein Spinnennetz. Tiemi Te Au trägt Rastamähne und Kapuzenpulli. Seine Augen sind leicht schräg und prüfend. „Wir haben wie die Hunde gehaust“, sagt er, „aber ich wusste immer, dass wir einmal etwas Besseres waren. Einfach ein Bauchgefühl.“

Die Schule machte der Junge nicht mehr fertig. Sprache und Gedankengut seiner Vorfahren waren dort unerwünscht. Im marae, dem Versammlungshaus der Maori, wurde er in Riten und Gebräuche eingeführt. Immer wieder war dort von whakapapa die Rede: die Abstammung, der Stammbaum. Danach definiert sich, wer Maori ist.

Der Anführer des „Mongrel Mob“ trainierte den Teenager bis zum Schwarzgurt. Sie zogen als Kämpfertruppe durch die Provinz, bauten ihren Boxring in Bars und bei Farmerfesten auf. Als sie in den untersten Teil der Südinsel kamen, erlebten Tiemi Te Au und sein Bruder plötzlich etwas, was sie vorher nicht kannten. Anders als im Norden, wo die Geschwister aufgewachsen waren, begegnete man ihnen im Süden voller Ehrfurcht und Respekt. „Sie sind Te Au“, raunten die Maori dort. In Riverton, in Invercargill, selbst in Queenstown – überall: „Te Au! Te Au!“ „Wir wurden wie Könige behandelt“, erinnert Tiemi Te Au sich, „irgend etwas hatte es mit dem Namen auf sich.“

Doch Tiemi Te Au lebte bald nicht mehr in der Maori-Welt. Er handelte mit Drogen, und eines Tages raste er betrunken in einen Kreisverkehr. Sechs Monate lag der Schwerverletzte gelähmt im Bett. Das war der Wendepunkt. Tiemi Te Au begann zu studieren, und er schickte das, was er bisher für seinen Stammbaum gehalten hatte, an das Maori-Landgericht. Die Überprüfer der Stammeszugehörigkeit gaben ihm sein richtiges whakapapa. Irgendwann in den Generationen zuvor hatte jemand versucht, die wahre Herkunft der Te Au zu verschleiern. Schwarz auf weiß stand es in der Ahnentafel: Sein Ururgroßvater Te Wae Wae war ein ariki gewesen, hatte zur höchsten Kaste der Maori-Häuptlinge gehört. Er besaß das Land, das den südwestlichsten Zipfel Neuseelands bildet, dazu ein paar sturmzerzauste, menschenleere Flecken im Pazifik: die Muttonbird- oder Titi-Inseln, wie sie bei den Maori nach dem Namen des Dunklen Sturmtauchers (Puffinus griseus) heißen. Nach 1864 gehörten die Inseln dem neuseeländischen Staat, seit 1998 sind sie wieder in der Hand der Maori – und verbotenes Land.

Wer die 36 rund um Stewart Island – oder Rakiura – versprengten Erhebungen im Meer betreten will, braucht eine Erlaubnis. Er muss per Gericht Ahnenforschung betreiben und nachweislich ein Rakiura-Maori sein. Vorfahren dieses Stammes hatten verkürzte Oberschenkelknochen, wegen des vielen Stehens im Kanu.

Die Fahrt zu den Titi-Inseln dauert bis zu zehn Stunden mit dem Schiff. Auch heute noch kann man für Tage in einer Bucht hängen bleiben, denn das Wetter in dieser Gegend ist unberechenbar. Weiter südlich geht kaum. Danach kommt die Antarktis. Das Reich der Vögel wirkt prähistorisch. Kubistische Steinformationen am Ufer, geduckte Tupari-Bäume, manche davon in Bonsai-Größe, die Stämme pechschwarz von Flechten. Millionen von Dunklen Sturmtauchern machen hier jedes Jahr auf ihrer 25000 Kilometer langen Reise zum Brüten Station. Von den Inseln um Chile, Kap Hoorn, Neuseeland und Tasmanien ziehen sie über Japan und Kalifornien gen Norden, manchmal bis zum Golf von Alaska, um dann bis zum September wieder im subantarktischen Bereich zu landen.

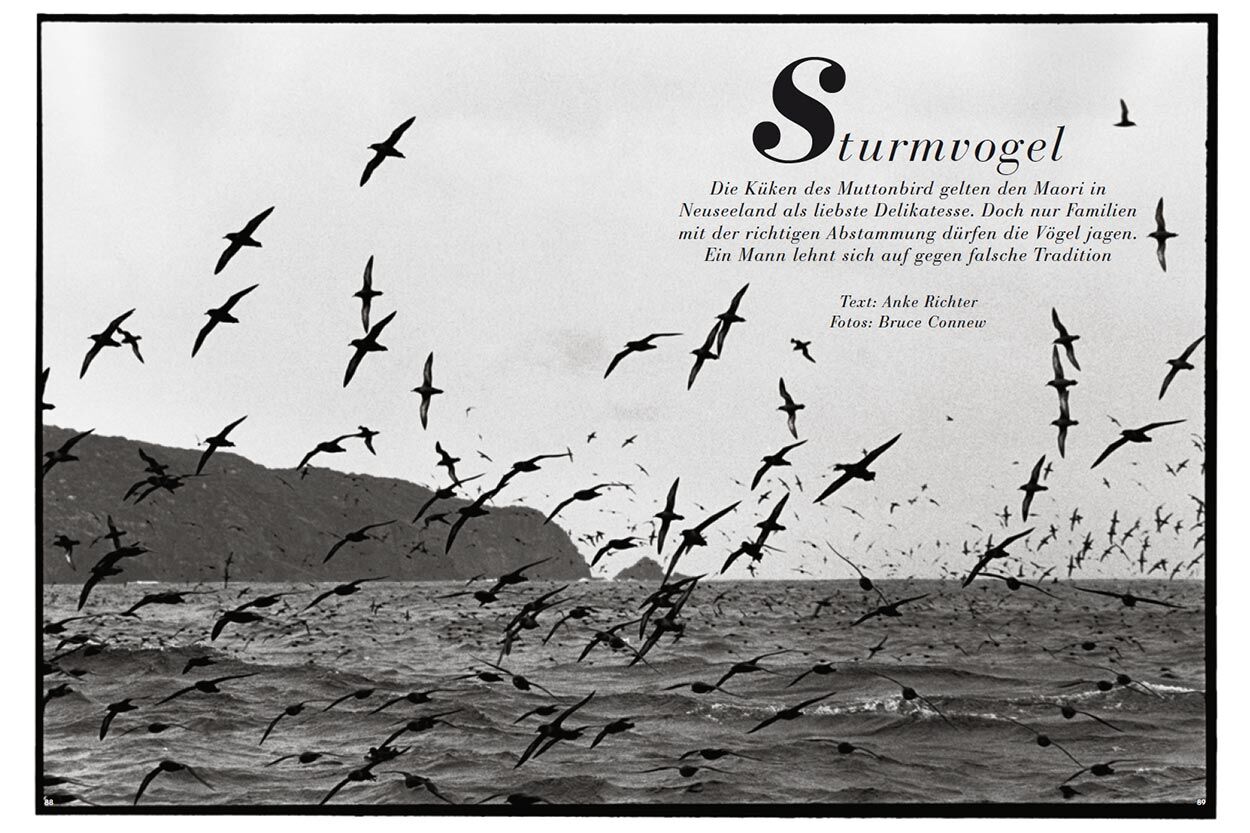

Sieben lange Jahre dauert es, bis der erste Nachwuchs gezeugt wird. Jedes aschfarbene Weibchen legt nur ein einziges Ei in eine der kleinen Erdhöhlen. 53 Tage Brutzeit, dann werden die Jungen mit einem fettreichen, vorverdauten Fischbrei gemästet. Manchmal kehren die Eltern 17 Jahre lang zum gleichen Erdnest zurück. Die Sturmtaucher kreisen über der Gischt, wirbelnde Schwärme, die Himmel und Wasser verdecken. Ihre Schreie klingen wie das Plärren von Babys. In der Abenddämmerung kehren sie alle gemeinsam an Land zurück. Ein letztes hektisches Flügelflattern, ein Krachen durch niedrige Baumkronen, ein Plumps ins Unterholz.

Im Frühjahr bringt die „Stewart Island Explorer“ Container mit Konservenbüchsen, Kerosin, Baumaterial und Bettzeug auf die Inseln. Denn ab März, wenn die Jungvögel rund und plump sind, aber noch nicht fliegen können, kommen die Vogeljäger hierher. Vorher ist jeder Besuch verboten. Vom 1. April bis Ende Mai tun die Maori ihre Arbeit. Dann verlassen sie das Gebiet wieder, bis zum nächsten Jahr. Im Gepäck: Hunderttausende gepökelte Küken. Die genaue Zahl wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis.

Muttonbird ist traditionelles Maori-Essen und eine eigenwillige Delikatesse. Wild, fischig und tranig schmeckt das dunkle Fleisch, nachdem es über eine Stunde lang gekocht wurde. Der Geschmack wird von Liebhabern gepriesen, aber der Gestank ist penetrant. Muttonbird riecht nach Schaf, daher auch der englische Name, der nach einem Fabelwesen klingt: Schafvogel. Vieles an ihm ist paradox: Er lebt in Höhlen wie ein Kaninchen und wird in Fischläden verkauft. Als dem Maori-Bataillon im Zweiten Weltkrieg Fässer voll Muttonbird geschickt wurden und diese dem deutschen Afrikakorps in die Hände fielen, entstand das Gerücht, die britischen Truppen müssten Möwen essen.

Billig ist der Eingeborenenschmaus nicht, obwohl man ihn mittlerweile auch in Supermärkten bekommt – vakuumverpackt. Manche Vogelfängerfamilie saniert sich in zwei Monaten harter Arbeit für den Rest des Jahres. Viele Erträge fließen wieder in die Fangindustrie, in Hubschrauber und Motorboote. Aus der letzten legalen, allein den Ureinwohnern des Landes vorbehaltenen Jagd ist ein kleiner, aber erfolgreicher Geschäftszweig geworden. Vor zwei Jahren gewann die Vogelfängerin Mhari Baty den „Maori Women’s Business Award“. Sie erhielt die offizielle Anerkennung der Premierministerin, weil ihr Familienbetrieb neue Arbeitsplätze schafft – und das mit nur zwei Monaten Einsatz im Jahr.

Die Muttonbirder sind ein eingeschworener Zirkel, wenige hundert Leute, die sich wie eine Sekte abschotten. Kein Journalist, kein Außenstehender bekommt Zugang zu der Gemeinschaft. Auch Forscher und Vogelfreunde versuchten lange vergeblich, den Seevogel an seinem Brutplatz observieren zu dürfen. Doch größer als das Misstrauen war schließlich die Sorge der Muttonbirder um die Zukunft ihrer Nahrungsquelle. Die Maori wollten wissen, ob der Bestand der Zugvögel erhalten bleibt und ob Umwelteinflüsse Auswirkungen auf eine Fangmethode haben, die seit Jahrhunderten im Einklang mit der Natur geschieht. So begann an der Universität von Otago in Dunedin vor elf Jahren eine einzigartige Zusammenarbeit. Das Projekt namens „Keep the Titi forever“ ist direkt dem Stamm der Rakiura unterstellt, an den auch die Forschungsgelder fließen. Eine Gratwanderung: Westliche Wissenschaft prallt auf die Mythologie der Jäger und Sammler. Nur auf Einladung dürfen die Biologen Vermessungen und Beringungen der Tiere vor Ort durchführen – jede Exkursion ist eine ausdrückliche Ehre.

Zwei Mal im Jahr erscheint die „Titi Times“, herausgegeben von der Titi-Projektgruppe an der Universität, mit den neuesten Nachrichten und Erkenntnissen, nicht nur für Ornithologen, sondern speziell für die Maori-Familien. Diese haben die Kontrolle über alle Informationen, die nach außen dringen. So wird das Wissen eines indigenen Volkes vor Einmischung und Manipulation geschützt. Niemand rund um Stewart Island hat ein Interesse daran, dass die Muttonbird-Jagd eines Tages zum politischen oder ökologischen Reizthema wird. Die Maori fürchten Kritik von Tierschützern. Und das weiße Neuseeland, das sich – politisch korrekt – um ein gutes Verhältnis zu den Ureinwohnern bemüht, will manche Frage lieber nicht laut stellen.

Zum Beispiel die, warum Einblicke in die Fangpraxis verwehrt bleiben, wenn diese längst nicht nur der Ernährung einzelner Familien dient, sondern kommerziell genutzt wird.

Als Tiemi Te Aus Vater starb, vergoss der Sohn keine Träne. Er warf Erde auf den Sarg und sagte: „Weg mit ihm!“ Bald darauf verließ er Bluff an der Spitze der Südinsel in einem Katamaran. Riesige Schwärme von Sturmtauchern begleiteten ihn an diesem Herbsttag. Wenn einer der Vögel einen Fisch entdeckte, stürzten sich Tausende gleichzeitig ins Wasser. Der Anblick von Big South Cape Island, von Taukihepa, ließ Tiemi Te Aus Herz rasen. Das also war die Insel, von der er als Kind immer gehört hatte! Keinen Hafen, keinen Steg gibt es hier, gefährlich ist das Anlegemanöver mit dem Schlauchboot. Als Tiemi Te Au endlich über die rutschigen Steine an Land geklettert war, brachen die Tränen hervor, die er bei der Beerdigung nicht weinen konnte. „Mein Vater war dort, um mich herum. Und alle anderen vor ihm.“ Er war, sagt er, zu Hause angekommen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 53. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Anke Richter, Jahrgang 1964, gehört zum Korrespondentennetz der Weltreporter und berichtet seit zwei Jahren aus Neuseeland. Als sie von dem Interview mit Tiemi Te Au zurückkehrte, roch es seltsam tranig in ihrem Haus: Ihr Mann hatte als Überraschung Muttonbird gekocht – zwei ganze Stunden lang.

Bruce Connew, geboren 1949 in Auckland, interessieren vor allem soziale Themen. Seine Arbeit führte ihn unter anderem nach Südafrika, Bhutan und Laos.

| Vita | Anke Richter, Jahrgang 1964, gehört zum Korrespondentennetz der Weltreporter und berichtet seit zwei Jahren aus Neuseeland. Als sie von dem Interview mit Tiemi Te Au zurückkehrte, roch es seltsam tranig in ihrem Haus: Ihr Mann hatte als Überraschung Muttonbird gekocht – zwei ganze Stunden lang.

Bruce Connew, geboren 1949 in Auckland, interessieren vor allem soziale Themen. Seine Arbeit führte ihn unter anderem nach Südafrika, Bhutan und Laos. |

|---|---|

| Person | Von Anke Richter und Bruce Connew |

| Vita | Anke Richter, Jahrgang 1964, gehört zum Korrespondentennetz der Weltreporter und berichtet seit zwei Jahren aus Neuseeland. Als sie von dem Interview mit Tiemi Te Au zurückkehrte, roch es seltsam tranig in ihrem Haus: Ihr Mann hatte als Überraschung Muttonbird gekocht – zwei ganze Stunden lang.

Bruce Connew, geboren 1949 in Auckland, interessieren vor allem soziale Themen. Seine Arbeit führte ihn unter anderem nach Südafrika, Bhutan und Laos. |

| Person | Von Anke Richter und Bruce Connew |