Oh, wie schön war Panama

Auch Amerika kennt eine Ostalgie, die DDR der Amerikaner buchstabierte sich PCZ, Panama Canal Zone, die Arbeiter und Bauern waren Kanalarbeiter, ihre Plattenbauten waren Kolonialhäuser, und dem untergegangenen Realsozialismus, noch warm von der karibischen Sonne, soll im „Marriott“-Hotel in Orlando, Florida, nachgetrauert werden. Oh, wie schön war Panama.

Zu Tausenden kommen die Trauernden herbei. Aus Texas, aus Kansas, aus Montana, aus Nebraska, manche aus Übersee, die meisten haben es nicht weit; das Treffen wurde, aus Rücksicht vor dem Alter der meisten, in ihr beliebtestes Exil verlegt, nach Florida. Viele gehen am Stock, Sauerstoffschläuche führen in ihre Nasen. Gummi von Gehhilfen quietscht über den Marmor der Eingangshalle. Türen werden ihnen freundlich aufgehalten. 2000 dieser Heimwehtouristen bekommen von lächelnden Gesichtern Namensschildchen angesteckt und blinzeln in die lichtdurchflutete, verglaste Lobby, wo Springbrunnen rauschen und Säuselmusik erklingt. Es gibt mehrere Tausend Hotelzimmer, vier Wohntürme, sechs Restaurants, einen Starbucks, acht Modeboutiquen und einen Shuttle-Service zu den Parkplätzen. Sie werden in den kommenden vier Veranstaltungstagen das Hotel nicht verlassen.

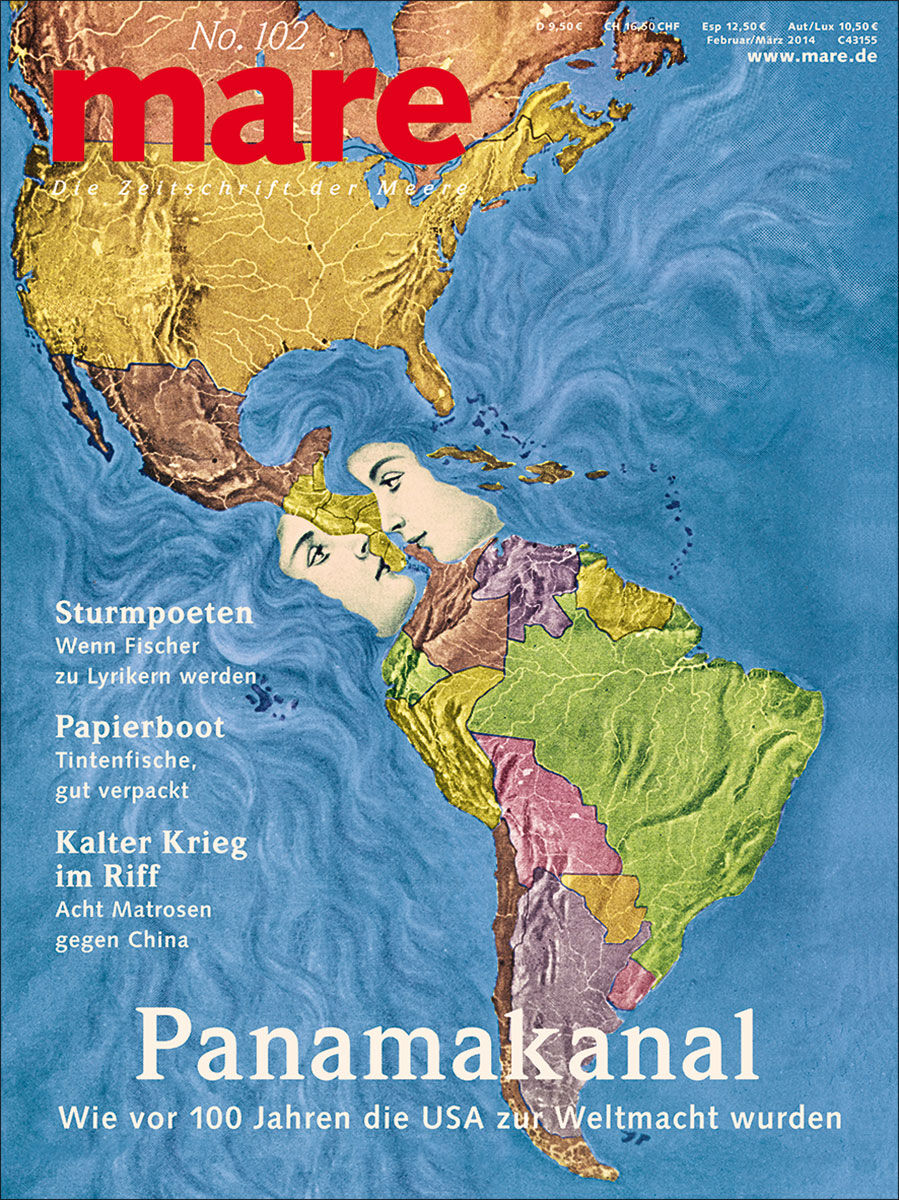

Sie haben sich schon früher einsperren lassen. Sie nennen sich „Zonians“, Zonis, denn sie lebten in der Panamakanalzone, einem je acht Kilometer breiten Streifen zu beiden Seiten des Panamakanals, der einst den USA gehörte. Sie waren amerikanische Staatsbeamte, die den frisch gegrabenen Kanal betreiben sollten: maritime Dienstleister wie Lotsen oder Schlepperkapitäne, aber auch Lehrer, Polizisten, Ärzte; schließlich sollte die Zone autark wie ein US-Bundesstaat funktionieren. Zehn Siedlungen standen am 80 Kilometer langen Kanal. Die Pools sind schon lange geleert, die Gärten verwildert und die Häuser verlassen oder von Panamaern bezogen. Die Basketballplätze sind verwaist, und durch die Kasernen bläst einsam der Wind. Der Golfclub ist ein Park, Fort Clayton eine Shopping-Mall; der Ort Coco Solo ist planiert worden und heute ein Parkplatz. Das Kino steht noch, aber seit Jahren findet sich keiner, der es übernehmen will. Doch bei Miraflores, am pazifischen Eingang zum Kanal, wo die Schiffe per Wasseraufzug 16 Meter hochfahren, um ihre Reise durch den Dschungel anzutreten, öffnen und schließen sich noch dieselben Schleusen wie vor 100 Jahren.

Einmal im Jahr treffen sich die Zonians in einem Hotel in den USA und pflegen ihre Vergangenheit. Ausrichter der „Reunion“ ist die Panama Canal Society. „Zonian Days“ ist das Motto der diesjährigen Veranstaltung. Südamerikanische Tanzkurse stehen auf dem Programm, Golfturnier, Tanzgala, Tombola. Man tauscht Geschichten aus, was die Familie macht und wie schön doch alles war, und gedenkt in einem Seminarraum, wo die Produkte ihrer Zone aufgebahrt sind: wasserfeste Streichhölzer für die Kanalarbeiter, Kanalzonenmilch, Zonenbriefmarken, abmontierte Schleusenplaketten. Alles, was jemals in der Zone gemacht worden ist, wird als geschichtswürdig erachtet; jeder Schnappschuss ein Dokument, jeder Bierdeckel ein Zeugnis. Der Verlust der Heimat machte aus ihnen Konservatoren des Alltäglichen.

Dass Paradiese schnell bröckeln, bekommen die Zonians auch im „Marriott“ zu spüren. Sie sind im Ostturm unterbracht, nicht die besten Plätze im Hotel. Draußen wird frisch verputzt und gestrichen, die Balkontüren sind versiegelt, aber das stört keinen der Zonians, Beengtheit ist nicht das Problem, im Gegenteil: In den letzten Jahren gab es Beschwerden an den Veranstalter, die Wege seien zu weit, zu weit für die alten Herrschaften. Elektromobile für Senioren, 30 Dollar am Tag, werden angeboten. Der Altersdurchschnitt liegt bei 77. „Wir sind vom Aussterben bedroht“ steht auf ihren T-Shirts.

In Panama waren sie mit allen Annehmlichkeiten alimentiert, die der amerikanische Staat zu bieten hatte: steuerfreie Tariflöhne mit Auslandszuschlag, Kolonialhäuser mit Kanalblick, sieben Wochen Urlaub im Jahr plus Flugtickets in die Heimat, Beamtensicherheit – und das Schönste: Hausmädchen und Gärtner. „Das vermissen wir am meisten“, sagen viele. „Den Ozean, aber noch mehr unser Hausmädchen.“

Die ersten Gouverneure, die US-Präsident Roosevelt nach Panama schickte, waren Visionäre. Und das aus reinem Pragmatismus. Einfach war es nicht, einen Kanal zu graben. Vor allem nicht, Arbeiter dafür zu bekommen. Um Kräfte an den Isthmus zu ziehen, musste man mehr bieten als Arbeitslager. Schulen, Krankenhäuser, Clubs, Highschools, Kinos. Man musste den Ort, an dem Zigtausende Arbeiter an Malaria gestorben waren, attraktiv machen, und so wurde Panama nicht nur als der besser bezahlte, sondern auch als der moralisch bessere Arbeitsplatz verkauft. „Ein Organ für Wohlfahrt, Glück und nationalen Ruhm.“ „Eine Schule für Staatsbürgerschaft, wo individualistische Amerikaner Gemeinsinn lernen können.“ So warben die Gouverneure für ihre Zone. Im „Marriott“ ist häufig das Wort „Utopia“ zu hören. Die Zone sei das einzige Beispiel der Geschichte, dass Sozialismus funktioniert.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 102. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur, und Matías Costa, Jahrgang 1973, freier Fotograf in Madrid, hatten ihre „Zonenerfahrung“ nach vier Tagen „Marriott“-Hotel.

| Vita | Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur, und Matías Costa, Jahrgang 1973, freier Fotograf in Madrid, hatten ihre „Zonenerfahrung“ nach vier Tagen „Marriott“-Hotel. |

|---|---|

| Person | Von Dimitri Ladischensky und Matías Costa |

| Vita | Dimitri Ladischensky, Jahrgang 1972, mare-Redakteur, und Matías Costa, Jahrgang 1973, freier Fotograf in Madrid, hatten ihre „Zonenerfahrung“ nach vier Tagen „Marriott“-Hotel. |

| Person | Von Dimitri Ladischensky und Matías Costa |