mare-Salon

Musikalische Metapher

The Death of Klinghoffer – Schiffsentführung als Opernsujet. Eine Parabel für das Fin de siècle

Erinnern Sie sich an die Katastrophenfilme der 70er Jahre? Brennende Hochhäuser, führerlose oder entführte Flugzeuge, eine steckengebliebene Seilbahn und ähnliche Szenarien spannten den oft dünnen Handlungsfaden, und in dieses Umfeld paßten „natürlich“ auch historisch verbürgte oder fiktive Schiffsunglücke; Seebeben und moderne Piraterie garantierten „Ausweglosigkeit“, die in letzter Sekunde doch noch überwunden wurde.

Die Machart dieser Filme ist so einfach wie austauschbar: Eine kleine Gruppe von Menschen, meist im Zwist von Ehe- und Berufsproblemen, wird durch das unvorhersehbare Ereignis (versagende Technik, Naturgewalt oder Entführung) in eine Ausnahmesituation versetzt. In der Krise setzt die große Versöhnung ein, es trennen sich die Guten von den Bösen, und das Wahre, Schöne und Gute siegt: eine klassische, wenn auch schlichte, zumindest aber effiziente Dramaturgie.

John Adams (*1947) zweite Oper The Death of Klinghoffer, die 1991 in Brüssel uraufgeführt wurde und im Frühjahr 1997 ihre deutsche Erstaufführung an der Oper Nürnberg erfuhr, behandelt auf den ersten Blick ein dem der genannten Katastrophenfilme ähnliches Sujet. „Schlimmer“ noch, Adams Libretto könnte man für eine „Reality-TV“-Oper halten, denn die zugrundeliegende Begebenheit, die Entführung des Passagierschiffs „Achille Lauro“ auf einer Mittelmeerkreuzfahrt durch palästinensische Terroristen, hat sich 1985 tatsächlich ereignet. Während dieser Entführung wurde der gelähmte, jüdische US-Bürger Leon Klinghoffer ermordet und ins Meer gestürzt.

1989 wurde die Geschichte mit Burt Lancaster in der Rolle Klinghoffers verfilmt, wobei man auf dem damals noch existierenden originalen Schiff drehte. Über den Geschmack und Stil einer derartigen TV-Produktion mag man streiten, verwunderlich und bewundernswert aber ist, daß und wie sich der amerikanische Komponist Adams dieses Themas annimmt.

Denn das musikalische Drama muß nicht nur die moralische Frage stellen (so werfen Klinghoffer und der Terrorist sich und ihren Völkern gegenseitig die Schuld am bestehenden Nahost-Konflikt vor; die Witwe Klinghoffers bezichtigt den Kapitän der Schuld am Tod ihres Mannes), sondern es muß diese Frage ästhetisch auch zu einer mythologischen Struktur formen. Diese Qualität haben Adams und seine Librettistin Alice Goodman in der realen, so schrecklich wie banalen Geschichte erkannt.

Literarisch gelingt die Dramatisierung des Stoffes in der ironischen Typisierung der auf dem gekaperten Luxusliner geschlossenen Gesellschaft als Spiegelbild des westlichen, insbesondere amerikanischen Mittelstandes, der bei aller Lächerlichkeit immer auch Opfer ist. Die zweite Spezies Handelnder ist die Crew, die das Schiff nicht mehr beherrscht, allen voran der Kapitän, der seine Autorität in jeder Beziehung verloren hat, und schließlich die Terroristen, deren Anführer ausgerechnet Rambo heißt, gleich der Ikone des US-amerikanischen Actionfilms.

Die alte Metapher von Staat und Gemeinschaft als Schiff wird beiläufig listig belebt. Machtlos treibt eine Amüsiergesellschaft dahin und nimmt den Tod des Einzelnen, den Untergang des Individuums, hier doppelt symbolisiert durch Judentum und Behinderung, in Kauf. So wird aus der Vorlage zu einem Unterhaltungsfilm eine Parabel über Zustände am Ende unseres Jahrhunderts.

Doch wie komponiert man eine solche Parabel? Nach einer experimentellen Frühphase mit Elektronik und Klangrecherchen wendet sich Adams in den 70er Jahren zur minimal music, die ihre Vorbilder in der Kontrapunktik des 17. Jahrhunderts hat: Neben La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich und Philip Glass gehört er zu deren bekanntesten Vertretern. Souverän, stilsicher und raffiniert beherrscht Adams nicht nur sein Metier als Klangkalkül, sondern vermag eine individuelle Tonsprache für Menschen als Bühnencharaktere zu schaffen, wie er schon mit seiner musicalhaften Politsatire Nixon in China bewiesen hat, mit der er die minimal music überwandt. The Death of Klinghoffer hat zwar wieder eine strengere Form, deren oratorienhafte Chorsätze an Händel erinnern, gleichwohl aber in der Ästhetik auf romantische Vorbilder zurückweist: Ton und Orchestersprache sind durchaus im Sinne einer Opulenz gedacht, der sich der unbefangene Hörer nicht verschließen kann. So gelingt Adams die Parabel vom Tod des Individuums auf dem entführten Schiff auch kompositorisch als szenisches Requiem oder Gedächtnismusik.

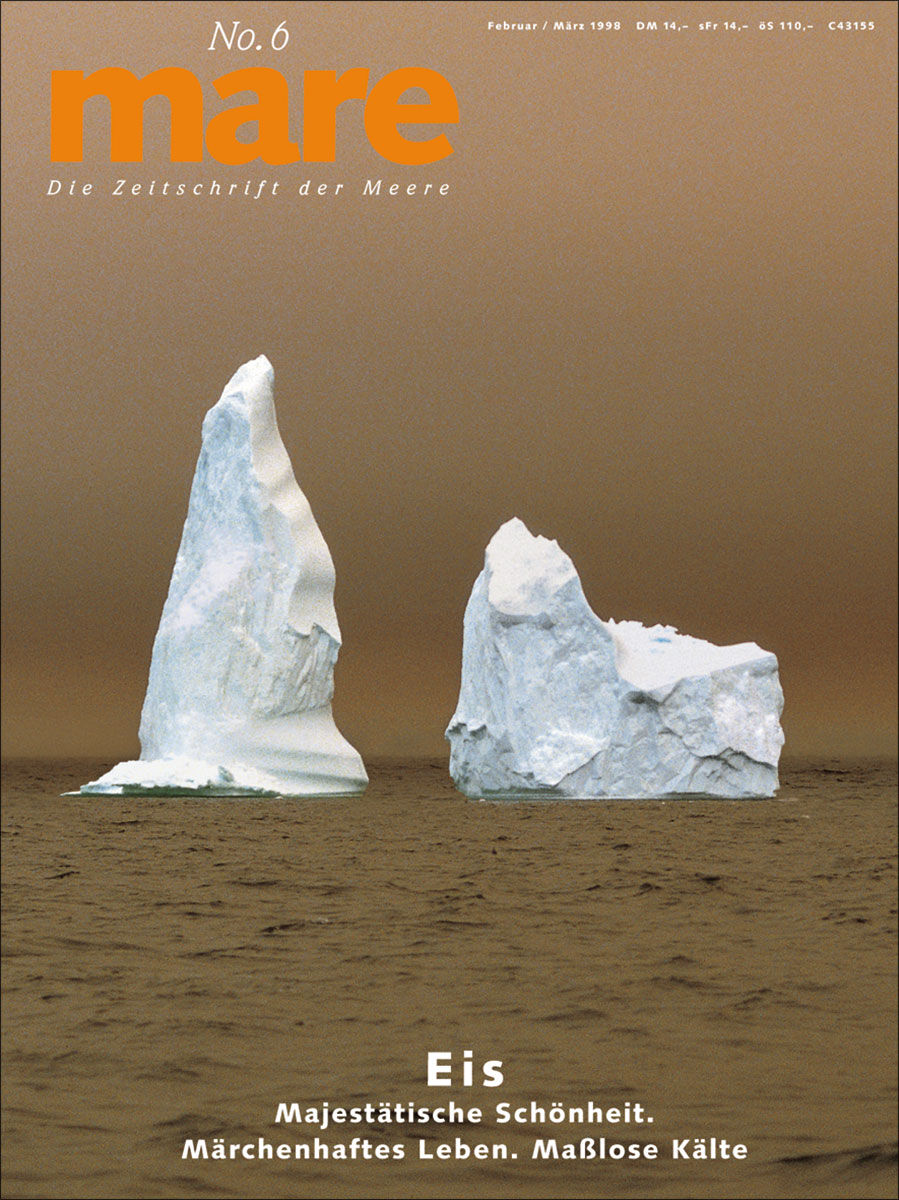

Aber The Death of Klinghoffer weist über das bloße Abbild gesellschaftlicher Zustände und Prozesse hinaus: Der Zivilisation an Deck mit ihren Lebensformen Passagier, Crew und Terrorist steht das Meer gegenüber; im Ocean Chorus wird es als eine menschenferne Welt vor aller Schuld geschildert – ein ästhetischer Zustand, erinnerungslos. Hermann Schneider

Gesamtaufnahme unter der musikalischen Leitung von Kent Nagano, Londoner Opernchor, Orchester der Oper Lyon. (eastwest Records, 2 CDs 755979 281-2) ca. 60 Mark

Eine große, unglückliche Familie

Die Titanic-Welle und kein Ende: Eine Englische Autorin nimmt sich in Böser Ironie der Schönen und Reichen der ersten Klasse an

Viel los auf der „Titanic“: Bis zum 30. September lief die große Titanic-Ausstellung in Memphis, Tennessee. Ein Bronzeengel der Haupttreppe war da zu sehen, Chinaporzellan und Glaskaraffen aus dem À-la-carte-Restaurant und – natürlich – eine historische Dollarnote. Davon hat der Hollywood-Regisseur James Cameron schon 200 Millionen verbraucht. Nach mehrmaligem Aufschub ist seine Mammutverfilmung jetzt in den deutschen Kinos zu sehen.

Einstweilen können sich Titanic-Enthusiasten mit Schiffsmodellen beschäftigen oder mit einem der fast 250 Buchtitel, die über das Thema geschrieben wurden. Wie Wrackteile, die der Archäologe Robert Ballard aus 3810 Metern Tiefe hob, tauchen die Kuriositäten auf. Neben zahlreichen Theorien um Versicherungsbetrug, menschliches und technisches Versagen erschien jetzt sogar ein Kochbuch: „Last Dinner on the Titanic: Menus and Recipes from the Legendary Liner“.

Recherchematerial über die Untergangsikone des Industriezeitalters ist also reichlich vorhanden.

In ihrem Roman „Nachtlicht“ nimmt Beryl Bainbridge jetzt die Schönen und Reichen aus der ersten Klasse aufs Korn: jene Schicht, von der sich mit Abstand am meisten Menschen retten konnten.

Unverdientermaßen, wie die Engländerin in ihrem bissigen Sittenbild suggeriert. „Every Man for Himself“ heißt das Buch treffend im Original, denn das Faustrecht des verwöhnten Geldadels regiert schon vor der Katastrophe. Der eigentliche Schiffbruch wird nur sparsam angedeutet und in einem kurzen Prolog vorweggenommen. Bis dahin vergnügt sich die Jeunesse dorée auf dem Tennisplatz und im türkischen Bad, mit intrigantem Small talk und Strömen von Alkohol.

Zu den jungen Dandies gehört auch der Erzähler, Neffe des Wirtschaftskapitäns J. Perpont Morgan. Anfangs teilt er den Gigantismus und die Technikbegeisterung seiner Zeit: „Ich saß völlig benommen da und sagte mir im stillen, wenn das Schicksal des Menschen mit der Ordnung des Universums verknüpft war und wenn man das präzise Funktionieren solcher Maschinen mit ebendiesem Universum gleichsetzen konnte, dann konnte in mei-ner Welt nichts mehr schiefgehen.“

Doch Morgan steht am Rande dieser zynischen Welt, in der allein äußerer Schein und eigener Vorteil zählen. Als Protegé des mächtigen Reeders absolvierte er ein Praktikum als Konstruktionszeichner, auch wenn er nur für die sanitären Anlagen der „Titanic“ zuständig war. Schrittweise wird sein Glaube in die Gesellschaft der Multimillionäre, in der sich auch Betrüger bewegen, erschüttert. Er will Verantwortung übernehmen und den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen – was ihm schließlich auch bildlich glückt: Erst zieht ihn der Sog des sinkenden Schiffes nach unten, dann schafft er es, sich mit aller Kraft freizuschwimmen.

Bainbridge gelingt es, der gängigen Titanic-Metapher einen neuen Anstrich zu geben. Nicht vom Untergang des Abendlandes ist da die Rede, sondern vom jämmerlichen Absaufen eines Narrenschiffs, auf dem sich der Chefingenieur mehr für die Farbe der Deckliegestühle interessiert als für einen Brand im Kohlenbunker. Im Ton von Max Beerboom oder W. Somerset Maugham stellt sie ihr Personal bloß und findet doch die Nuancen für eine Bildungsgeschichte im Kleinen. Dafür entwirft sie gestochene Szenen, hintergründige Symbole und eine Atmosphäre, die ohne den süßlichen Schauder auskommt, wie ihn durch den Raum ge-hende Engel erzeugen.

Tatsächlich steckt in dem schmalen Roman mehr, als der nichtssagende deutsche Titel vermuten läßt. „Every Man for Himself“, das ist ein Stück weit „Every Man in His Humour“, denn auch in Ben Jonsons Sittenkomödie von 1598 beherrschen philisterhafte Honoratioren und reiche Gimpel das Feld.

Bei aller Ironie enthält „Nachtlicht“ auch tragische Elemente, das ergibt sich schon aus dem Topos. Berührt von enttäuschter Liebe und unaufrichtiger Koketterie zeigen sich aber nur ganz wenige Figuren. Die meisten sind viel zu aufgeblasen, als daß sie so etwas wie echte Gefühle an sich heranließen. Selbst im Angesicht des Todes eint sie das felsenfeste Vertrauen in die eigene „Unsinkbarkeit“.

„Wir sind alle eine große, unglückliche Familie“, sagt Morgan einmal über die maskenhafte Upper class am Ende der Belle Epoque, die teilweise mit Gewalt in die wenigen Rettungsboote verfrachtet werden mußte. Heute könnten sich die Astors und Guggenheims relativ einfach einen Hauch Titanic-Exklusivität sichern: 25 Dollar kostet ein Original-Kohleklumpen im Internet. Thomas Kastura

Beryl Bainbridge, Nachtlicht. Aus dem Englischen von Charlotte Breuer, Europaverlag, München/Wien, 1997, 239 Seiten, 30 Mark

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 6. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | mare-Kulturredaktion |

|---|---|

| Person | mare-Kulturredaktion |

| Vita | mare-Kulturredaktion |

| Person | mare-Kulturredaktion |