mare-Salon

Reise in die Republik der Tintenfische

Der Literaturnobelpreisträger Derek Walcott feiert in epischen Gedichten das einfache Leben auf den Inseln der Karibik

Zum ersten mal hörte ich von Derek Walcott im Radio und notierte den Namen auf einem Streichholzbriefchen. Die Streichhölzer verschwanden irgendwann, der Name mit ihnen. Aber er tauchte wieder auf, nicht weil er leicht ist und oben schwimmt, sondern weil man Walcotts Verse so leicht nicht vergisst. Für „Omeros“ erhielt er 1992 den Nobelpreis für Literatur.

Das Buch ist ein Fundstück allerersten Ranges, aus dem Meer geborgen, und das Meer ist die Hauptperson in diesem langen epischen Gedicht. Gerade eben erschien „Mittsommer“, ein monumentales autobiografisches Poem, die Odyssee des karibischen Dichters. Walcotts Sprachgewalt verblüfft und elektrisiert den Leser, noch bevor er begreift, worum es eigentlich geht. Hymnisch besungen erscheint in „Omeros“ die Inselwelt der Karibik und ihrer Bewohner: Einfache Leute, der Fischer Achilles und sein Rivale Hektor, der sein Boot gegen ein Taxi eintauscht, kämpfen um die schwarze Helena mit dem zitronengelben Kleid.

Unendlich reich und biegsam und flirrend ist die Sprache Walcotts, etwa wenn er die Dünung des Meeres beschreibt oder die nagende Eifersucht des Betrogenen oder die Liebe, besonders die Liebe. „Sie schlossen sich der geschmeidigen Paarung der Tümmler an, auf einer weißen Decke, an zebragestreiftem Nachmittag.“ Walcotts Werk stellt eine Verschmelzung zweier Formen der Unendlichkeit dar: Sprache und Ozean.

Sein Ton ist verhalten und voller Pathos, filigran und narkotisch wie das Licht der Tropen. Seine Farben explodieren am Himmel über der weißen Brandung, wie ein Widerschein der großen Seeschlachten zwischen der englischen und der französischen Flotte vor der Antilleninsel St. Lucia. Rhythmus, Klang und Farbdramaturgie der Sprache Walcotts erzeugen, was Karl Jaspers einmal „Chiffren der Transzendenz“ nannte: Sie sind nicht Erkenntnis von etwas, sie sind keine deutbaren Zeichen, sondern in ihnen selber ist gegenwärtig, was auf keine andere Weise gegenwärtig werden kann. „Seemannsgarn, das ich seit über 40 Jahren spinne, jeder einzelne Satz“, schreibt Walcott in „Mittsommer“. Wir glauben ihm die Ironie.

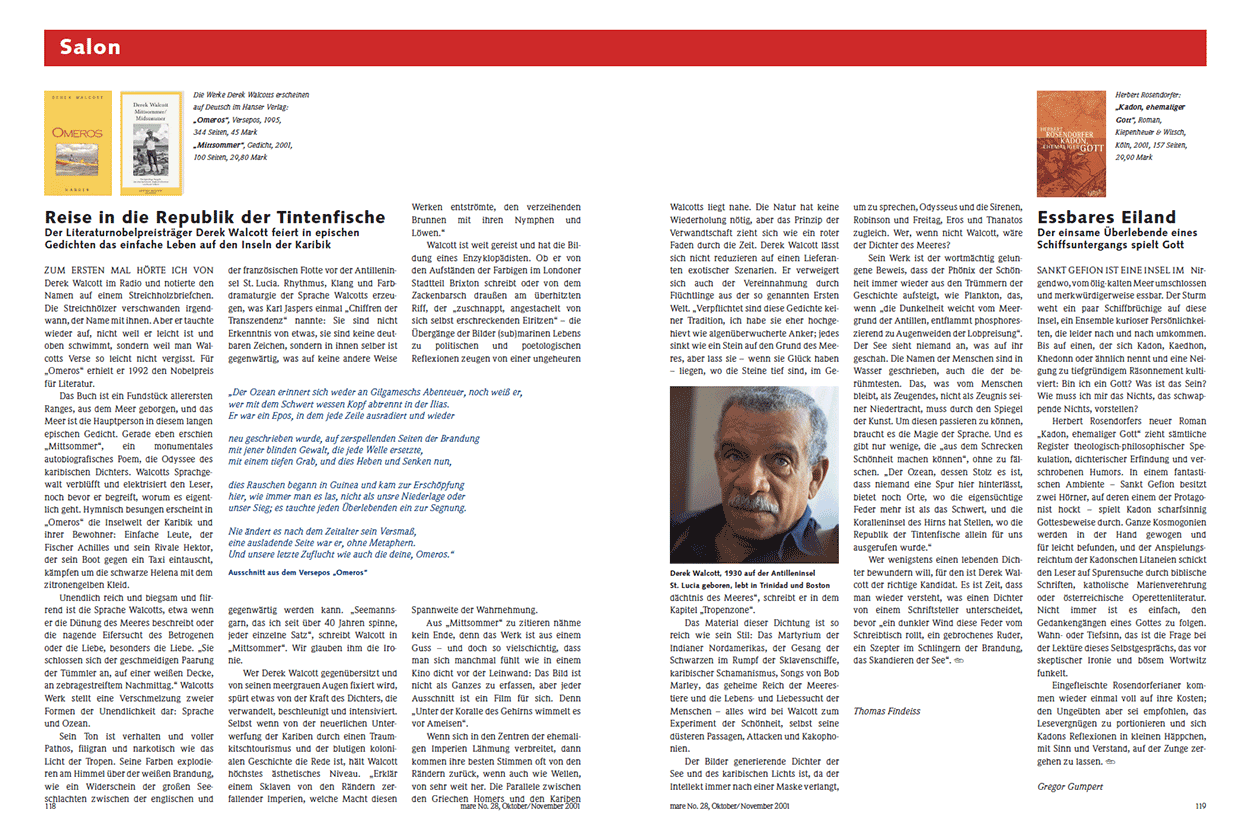

Wer Derek Walcott gegenübersitzt und von seinen meergrauen Augen fixiert wird, spürt etwas von der Kraft des Dichters, die verwandelt, beschleunigt und intensiviert. Selbst wenn von der neuerlichen Unterwerfung der Kariben durch einen Traumkitschtourismus und der blutigen kolonialen Geschichte die Rede ist, hält Walcott höchstes ästhetisches Niveau. „Erklär einem Sklaven von den Rändern zerfallender Imperien, welche Macht diesen Werken entströmte, den verzeihenden Brunnen mit ihren Nymphen und Löwen.“

Walcott ist weit gereist und hat die Bildung eines Enzyklopädisten. Ob er von den Aufständen der Farbigen im Londoner Stadtteil Brixton schreibt oder von dem Zackenbarsch draußen am überhitzten Riff, der „zuschnappt, angestachelt von sich selbst erschreckenden Elritzen“ – die Übergänge der Bilder (sub)marinen Lebens zu politischen und poetologischen Reflexionen zeugen von einer ungeheuren Spannweite der Wahrnehmung.

Aus „Mittsommer“ zu zitieren nähme kein Ende, denn das Werk ist aus einem Guss – und doch so vielschichtig, dass man sich manchmal fühlt wie in einem Kino dicht vor der Leinwand: Das Bild ist nicht als Ganzes zu erfassen, aber jeder Ausschnitt ist ein Film für sich. Denn „Unter der Koralle des Gehirns wimmelt es vor Ameisen“.

Wenn sich in den Zentren der ehemaligen Imperien Lähmung verbreitet, dann kommen ihre besten Stimmen oft von den Rändern zurück, wenn auch wie Wellen, von sehr weit her. Die Parallele zwischen den Griechen Homers und den Kariben Walcotts liegt nahe. Die Natur hat keine Wiederholung nötig, aber das Prinzip der Verwandtschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Zeit. Derek Walcott lässt sich nicht reduzieren auf einen Lieferanten exotischer Szenarien. Er verweigert sich auch der Vereinnahmung durch Flüchtlinge aus der so genannten Ersten Welt. „Verpflichtet sind diese Gedichte keiner Tradition, ich habe sie eher hochgehievt wie algenüberwucherte Anker; jedes sinkt wie ein Stein auf den Grund des Meeres, aber lass sie – wenn sie Glück haben – liegen, wo die Steine tief sind, im Gedächtnis des Meeres“, schreibt er in dem Kapitel „Tropenzone“.

Das Material dieser Dichtung ist so reich wie sein Stil: Das Martyrium der Indianer Nordamerikas, der Gesang der Schwarzen im Rumpf der Sklavenschiffe, karibischer Schamanismus, Songs von Bob Marley, das geheime Reich der Meerestiere und die Lebens- und Liebessucht der Menschen – alles wird bei Walcott zum Experiment der Schönheit, selbst seine düsteren Passagen, Attacken und Kakophonien.

Der Bilder generierende Dichter der See und des karibischen Lichts ist, da der Intellekt immer nach einer Maske verlangt, um zu sprechen, Odysseus und die Sirenen, Robinson und Freitag, Eros und Thanatos zugleich. Wer, wenn nicht Walcott, wäre der Dichter des Meeres?

Sein Werk ist der wortmächtig gelungene Beweis, dass der Phönix der Schönheit immer wieder aus den Trümmern der Geschichte aufsteigt, wie Plankton, das, wenn „die Dunkelheit weicht vom Meergrund der Antillen, entflammt phosphoreszierend zu Augenweiden der Lobpreisung“. Der See sieht niemand an, was auf ihr geschah. Die Namen der Menschen sind in Wasser geschrieben, auch die der berühmtesten. Das, was vom Menschen bleibt, als Zeugendes, nicht als Zeugnis seiner Niedertracht, muss durch den Spiegel der Kunst. Um diesen passieren zu können, braucht es die Magie der Sprache. Und es gibt nur wenige, die „aus dem Schrecken Schönheit machen können“, ohne zu fälschen. „Der Ozean, dessen Stolz es ist, dass niemand eine Spur hier hinterlässt, bietet noch Orte, wo die eigensüchtige Feder mehr ist als das Schwert, und die Koralleninsel des Hirns hat Stellen, wo die Republik der Tintenfische allein für uns ausgerufen wurde.“

Wer wenigstens einen lebenden Dichter bewundern will, für den ist Derek Walcott der richtige Kandidat. Es ist Zeit, dass man wieder versteht, was einen Dichter von einem Schriftsteller unterscheidet, bevor „ein dunkler Wind diese Feder vom Schreibtisch rollt, ein gebrochenes Ruder, ein Szepter im Schlingern der Brandung, das Skandieren der See“. Thomas Findeiss

Der Ozean erinnert sich weder an Gilgameschs Abenteuer, noch weiß er,

wer mit dem Schwert wessen Kopf abtrennt in der Ilias.

Er war ein Epos, in dem jede Zeile ausradiert und wieder

neu geschrieben wurde, auf zerspellenden Seiten der Brandung

mit jener blinden Gewalt, die jede Welle ersetzte,

mit einem tiefen Grab, und dies Heben und Senken nun,

dies Rauschen begann in Guinea und kam zur Erschöpfung

hier, wie immer man es las, nicht als unsre Niederlage oder

unser Sieg; es tauchte jeden Überlebenden ein zur Segnung.

Nie ändert es nach dem Zeitalter sein Versmaß,

eine ausladende Seite war er, ohne Metaphern.

Und unsere letzte Zuflucht wie auch die deine, Omeros.

Ausschnitt aus dem Versepos „Omeros“

Die Werke Derek Walcotts erscheinen auf Deutsch im Hanser Verlag: „Omeros“, Versepos, 1995, 344 Seiten, 45 Mark „Mittsommer“, Gedicht, 2001, 160 Seiten, 29,80 Mark

Essbares Eiland

Der einsame Überlebende eines Schiffsuntergangs spielt Gott

Sankt Gefion ist eine Insel im Nirgendwo, vom ölig-kalten Meer umschlossen und merkwürdigerweise essbar. Der Sturm weht ein paar Schiffbrüchige auf diese Insel, ein Ensemble kurioser Persönlichkeiten, die leider nach und nach umkommen. Bis auf einen, der sich Kadon, Kaedhon, Khedonn oder ähnlich nennt und eine Neigung zu tiefgründigem Räsonnement kultiviert: Bin ich ein Gott? Was ist das Sein? Wie muss ich mir das Nichts, das schwappende Nichts, vorstellen?

Herbert Rosendorfers neuer Roman „Kadon, ehemaliger Gott“ zieht sämtliche Register theologisch-philosophischer Spekulation, dichterischer Erfindung und verschrobenen Humors. In einem fantastischen Ambiente – Sankt Gefion besitzt zwei Hörner, auf deren einem der Protagonist hockt – spielt Kadon scharfsinnig Gottesbeweise durch. Ganze Kosmogonien werden in der Hand gewogen und für leicht befunden, und der Anspielungsreichtum der Kadonschen Litaneien schickt den Leser auf Spurensuche durch biblische Schriften, katholische Marienverehrung oder österreichische Operettenliteratur. Nicht immer ist es einfach, den Gedankengängen eines Gottes zu folgen. Wahn- oder Tiefsinn, das ist die Frage bei der Lektüre dieses Selbstgesprächs, das vor skeptischer Ironie und bösem Wortwitz funkelt.

Eingefleischte Rosendorferianer kommen wieder einmal voll auf ihre Kosten; den Ungeübten aber sei empfohlen, das Lesevergnügen zu portionieren und sich Kadons Reflexionen in kleinen Häppchen, mit Sinn und Verstand, auf der Zunge zergehen zu lassen. Gregor Gumpert

Herbert Rosendorfer: „Kadon, ehemaliger Gott“, Roman, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2001, 157 Seiten, 29,90 Mark

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 28. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | mare-Kulturredaktion |

|---|---|

| Person | mare-Kulturredaktion |

| Vita | mare-Kulturredaktion |

| Person | mare-Kulturredaktion |