Lügen haben keine Scheren

Sieht so aus, als wären die Japaner schuld. Seit Jahrhunderten konsumieren sie Surimi. „Krebsfleisch-Ersatz“ übersetzen deutsche Kochbücher, wenn sie diesem Meeresprodukt ein paar Zeilen widmen. „Ersatz“ – das klingt nach Kunstprodukt, nach Labor und Lebensmittelindustrie, nicht nach Genuss.

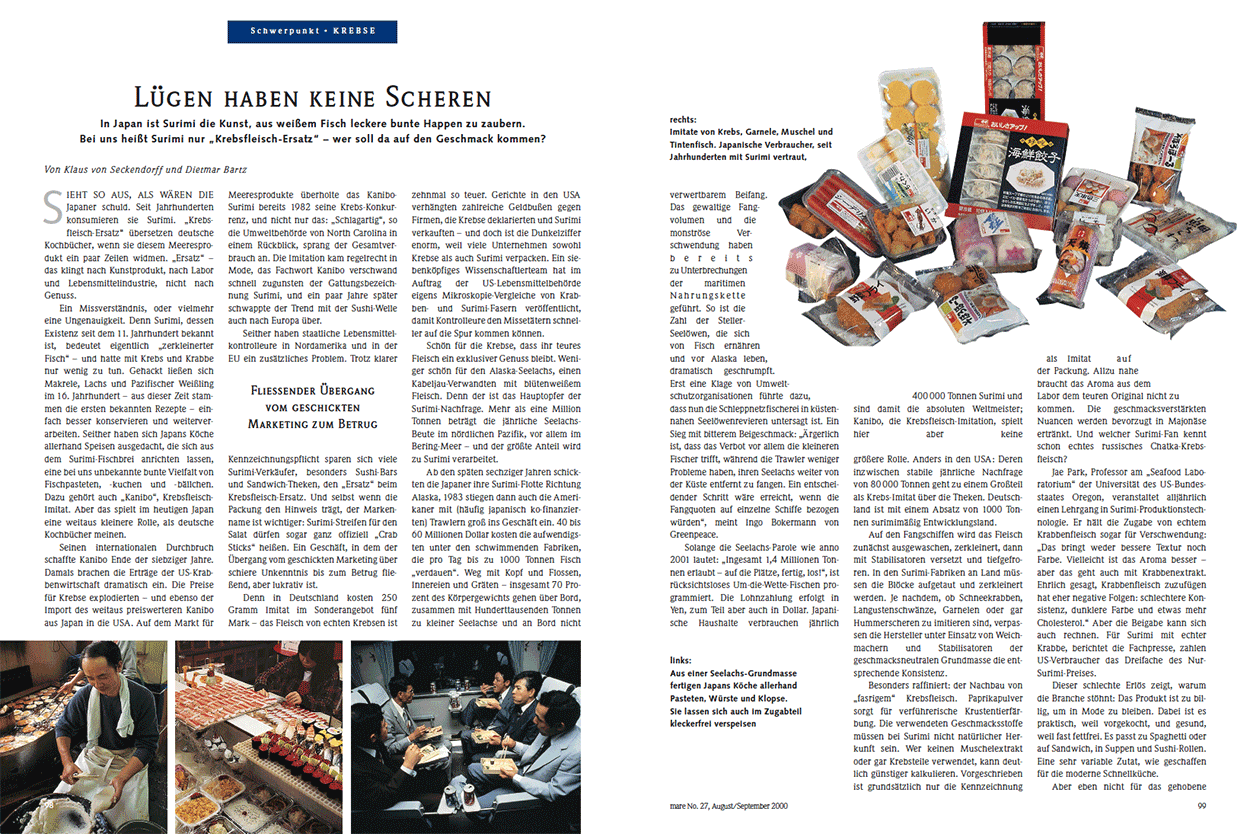

Ein Missverständnis, oder vielmehr eine Ungenauigkeit. Denn Surimi, dessen Existenz seit dem 11. Jahrhundert bekannt ist, bedeutet eigentlich „zerkleinerter Fisch“ – und hatte mit Krebs und Krabbe nur wenig zu tun. Gehackt ließen sich Makrele, Lachs und Pazifischer Weißling im 16. Jahrhundert – aus dieser Zeit stammen die ersten bekannten Rezepte – einfach besser konservieren und weiterverarbeiten. Seither haben sich Japans Köche allerhand Speisen ausgedacht, die sich aus dem Surimi-Fischbrei anrichten lassen, eine bei uns unbekannte bunte Vielfalt von Fischpasteten, -kuchen und -bällchen. Dazu gehört auch „Kanibo“, Krebsfleisch-Imitat. Aber das spielt im heutigen Japan eine weitaus kleinere Rolle, als deutsche Kochbücher meinen.

Seinen internationalen Durchbruch schaffte Kanibo Ende der siebziger Jahre. Damals brachen die Erträge der US-Krabbenwirtschaft dramatisch ein. Die Preise für Krebse explodierten – und ebenso der Import des weitaus preiswerteren Kanibo aus Japan in die USA. Auf dem Markt für Meeresprodukte überholte das Kanibo-Surimi bereits 1982 seine Krebs-Konkurrenz, und nicht nur das: „Schlagartig“, so die Umweltbehörde von North Carolina in einem Rückblick, sprang der Gesamtverbrauch an. Die Imitation kam regelrecht in Mode, das Fachwort Kanibo verschwand schnell zugunsten der Gattungsbezeichnung Surimi, und ein paar Jahre später schwappte der Trend mit der Sushi-Welle auch nach Europa über.

Seither haben staatliche Lebensmittelkontrolleure in Nordamerika und in der EU ein zusätzliches Problem. Trotz klarer Kennzeichnungspflicht sparen sich viele Surimi-Verkäufer, besonders Sushi-Bars und Sandwich-Theken, den „Ersatz“ beim Krebsfleisch-Ersatz. Und selbst wenn die Packung den Hinweis trägt, der Markenname ist wichtiger: Surimi-Streifen für den Salat dürfen sogar ganz offiziell „Crab Sticks“ heißen. Ein Geschäft, in dem der Übergang vom geschickten Marketing über schiere Unkenntnis bis zum Betrug fließend, aber lukrativ ist.

Denn in Deutschland kosten 250 Gramm Imitat im Sonderangebot fünf Mark – das Fleisch von echten Krebsen ist zehnmal so teuer. Gerichte in den USA verhängten zahlreiche Geldbußen gegen Firmen, die Krebse deklarierten und Surimi verkauften – und doch ist die Dunkelziffer enorm, weil viele Unternehmen sowohl Krebse als auch Surimi verpacken. Ein siebenköpfiges Wissenschaftlerteam hat im Auftrag der US-Lebensmittelbehörde eigens Mikroskopie-Vergleiche von Krabben- und Surimi-Fasern veröffentlicht, damit Kontrolleure den Missetätern schneller auf die Spur kommen können.

Schön für die Krebse, dass ihr teures Fleisch ein exklusiver Genuss bleibt. Weniger schön für den Alaska-Seelachs, einen Kabeljau-Verwandten mit blütenweißem Fleisch. Denn der ist das Hauptopfer der Surimi-Nachfrage. Mehr als eine Million Tonnen beträgt die jährliche Seelachs-Beute im nördlichen Pazifik, vor allem im Bering-Meer – und der größte Anteil wird zu Surimi verarbeitet.

Ab den späten sechziger Jahren schickten die Japaner ihre Surimi-Flotte Richtung Alaska, 1983 stiegen dann auch die Amerikaner mit (häufig japanisch kofinanzierten) Trawlern groß ins Geschäft ein. 40 bis 60 Millionen Dollar kosten die aufwendigsten unter den schwimmenden Fabriken, die pro Tag bis zu 1000 Tonnen Fisch „verdauen“. Weg mit Kopf und Flossen, Innereien und Gräten – insgesamt 70 Prozent des Körpergewichts gehen über Bord, zusammen mit Hunderttausenden Tonnen zu kleiner Seelachse und an Bord nicht verwertbarem Beifang. Das gewaltige Fangvolumen und die monströse Verschwendung haben bereits zu Unterbrechungen der maritimen Nahrungskette geführt. So ist die Zahl der Steller-Seelöwen, die sich von Fisch ernähren und vor Alaska leben, dramatisch geschrumpft. Erst eine Klage von Umweltschutzorganisationen führte dazu, dass nun die Schleppnetzfischerei in küstennahen Seelöwenrevieren untersagt ist. Ein Sieg mit bitterem Beigeschmack: „Ärgerlich ist, dass das Verbot vor allem die kleineren Fischer trifft, während die Trawler weniger Probleme haben, ihren Seelachs weiter von der Küste entfernt zu fangen. Ein entscheidender Schritt wäre erreicht, wenn die Fangquoten auf einzelne Schiffe bezogen würden“, meint Ingo Bokermann von Greenpeace.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 27. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | Von Klaus von Seckendorff und Dietmar Bartz |

|---|---|

| Person | Von Klaus von Seckendorff und Dietmar Bartz |

| Vita | Von Klaus von Seckendorff und Dietmar Bartz |

| Person | Von Klaus von Seckendorff und Dietmar Bartz |