Im Maul des Wals

Jeder auf der Azoreninsel Pico kennt die Geschichte von dem Mann, der im Maul des Wales war. Als ich sie zum ersten Mal hörte, habe ich sie geglaubt. Beim nächsten Mal kamen die Zweifel. Ich habe mir die Geschichte inzwischen bestimmt zehn Mal angehört. Einige Tage war ich ganz sicher: Das ist ein Märchen, kann nur ein Märchen sein. Und jeder alte Mann auf der Insel erzählt es, um zu zeigen: Ich war ein Walfänger.

Gil Brun Avila war der Erste, von dem ich die Geschichte hörte. Er und Leonel Ferreira waren wie immer im Alten Hafen von Lajes. Sie standen gegenüber vom Walfangmuseum im Regen.

Auch wenn die Tür des Museums offen steht, wirkt es geschlossen. Eine dicke geteerte Holzbohle als Türschwelle zwingt die Besucher, einen großen Schritt rein oder raus zu machen. Neben dem Eingang liegen weitere dicke Holzbretter. Sie werden abends vor der Tür aufgebaut, um Meerwasser, das oft über die Kaimauer und die Straße rüberkommt, abzuhalten.

Gil und Leonel waren groß in Form. Endlich ein neuer Zuhörer. Ich saß bei ihnen unter dem Betondach am Hafen, bekam den eiskalten Wind und manchmal das Salzwasser ins Gesicht und hörte ihre alten Walfängergeschichten. Als der 72-jährige Leonel gerade Luft holt, um seine Anekdote vom Wal zu erzählen, „der Gils Schädel knackte“, kommt ihm Gil mit der Geschichte des Walfängers zuvor, der quer im Maul eines Pottwal steckte. „Irgendwie hat der Mann das überlebt. Ein paar Narben am Bauch sind geblieben, sonst nichts“, sagt Gil und zwinkert mit dem rechten Auge.

„Glück gehabt!“, ruft Leonel übertrieben laut, und ich ahne, dass sie jetzt doch noch kommt – die Geschichte vom Pottwal, der Gils Schädel brach. Wann das passiert ist? Jahreszahlen kümmern die alten Walfänger nicht. Leonel behauptet, es war vor 30 oder vielleicht 20 Jahren. Gil grunzt nur: „Ist lange her.“ Leonel sitzt auf der Steinbank am alten Hafen, hat die Hände wie immer in den Taschen seiner hellbraunen, kurzen Windjacke und grinst sein teuflisches Grinsen.

Auf den ersten Blick zeigt es Humor und Wärme. Aber wenn man es genauer betrachtet, kommt darunter etwas diabolisches, brutales hervor. Leonels Mund wird ganz schmal, und die Augen sind plötzlich riesengroß und glänzen. Der Blick passt gut zu Sätzen wie: „Vor kurzem kam im Fernsehen ein Bericht über Walfang. Die behaupten, wir seien böse zu den Tieren gewesen.“ Er macht eine Kunstpause und sagt dann genussvoll: „Die haben recht.“

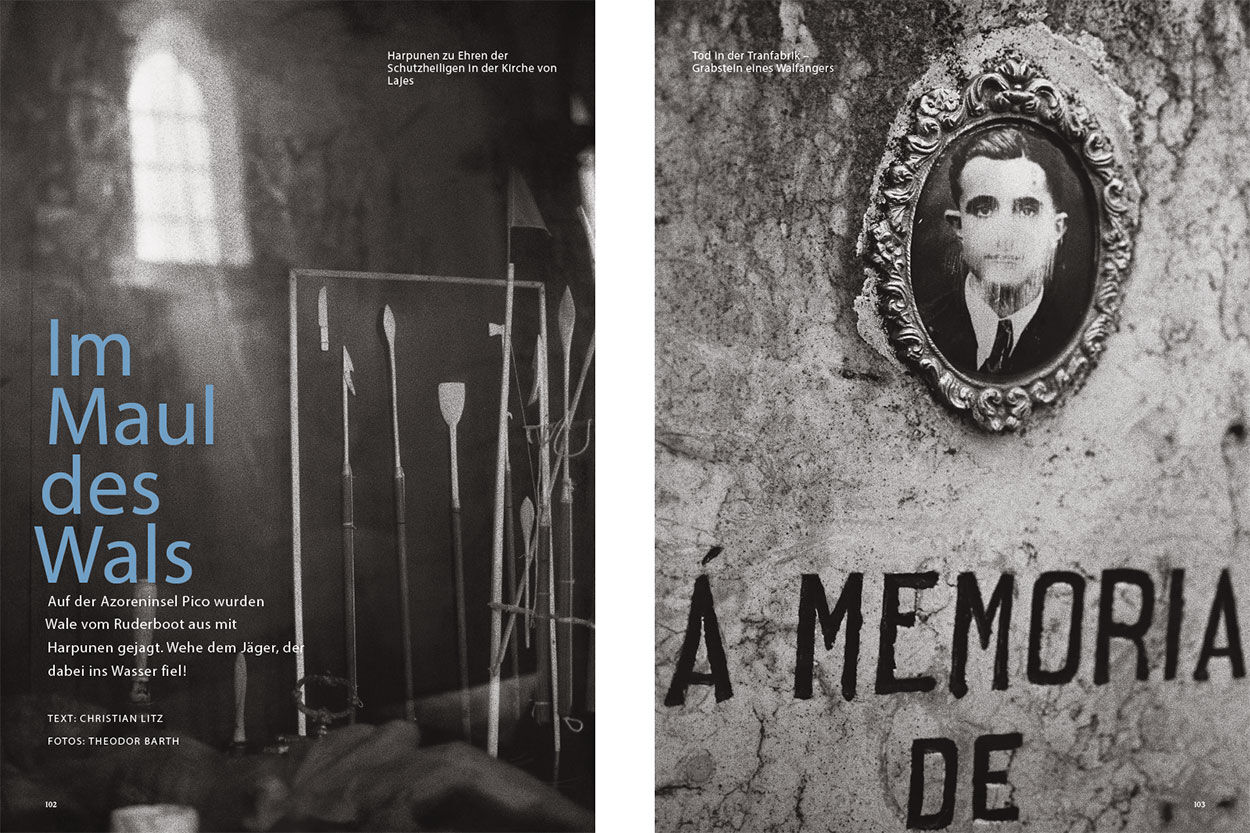

Im Museum führt er mir die Harpunen vor – wüste, rostige Dinger, spitz und scharf. Sie haben einen widerlichen Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich ein zehn Zentimeter langer Eisenstab direkt hinter der Spitze im Walfleisch querstellt, sobald die Harpune mit der Schnur zurückgezogen wird. Leonel klappt das Metall aus und sagt: „Autsch! Das tut bestimmt weh.“ Dann lacht er kurz und hart. „Lass uns zurück zu Gil gehen, dann zeige ich dir, wie man mit so einem Ding richtig trifft. Man braucht viel Technik.“

Richtig schlecht kommen die alten Walfänger auf den Azoren im Rückblick der Naturschützer nicht weg. Verglichen mit den japanischen und norwegischen Industrieschlachtschiffen, fingen sie nur wenige Wale, und nur Pottwale, die im Gegensatz zu den anderen Walarten eigentlich nie vom Aussterben bedroht waren. Alle anderen ließen die Männer in Ruhe. Denn nur die Pottwale gingen nicht unter, wenn sie tot waren. Das „flüssige Gold“, der ölige Walrat in ihrem Riesenschädel, der ein Drittel ihres Körpers einnimmt, ließ sie an der Oberfläche treiben. Das Öl wurde vor allem an die Kosmetikindustrie verkauft.

Sie benutzten nur Harpunen und Lanzen, nie Netze, nie Feuerwaffen. Jeder der alten Männer, die früher in den kleinen, mit sieben Mann besetzten Kanus auf Walfang gingen, betont: Die Tiere hatten eine faire Chance, und viele entkamen ihren Jägern. 1952 wurden auf den neun Inseln der Azoren knapp 700 Wale getötet, so viele wie nie zuvor und nie mehr danach. 1984, im letzten offiziellen Fangjahr, waren es 60. Selbst Greenpeace verkündete damals: Rund um die Azoren hätte man eine Ausnahme vom Fangverbot hinnehmen können.

Leonel Ferreira blickt hämisch in die Runde, sechs ehemalige Walfänger schauen ihn forderndfragend an. Sie haben die Geschichte schon hundert Mal gehört. Sie wissen: Auch diesmal wird sie wieder gut sein. Gil spielt den Wal, geht ein paar Schritte weg, zieht die Schultern hoch, grinst und macht laut „pfffft“. Einige lachen jetzt schon. Leonel legt mit tiefer, rauher Stimme los: „Gil sagte, harpunier’ das Vieh! Ich wusste genau, das wird nichts. Aber wenn dein Kommandant brüllt: ,Harpuniere!‘, dann würdest du auch deine Frau harpunieren. Also warf ich die Harpune, obwohl ich nur die Flosse sah.“

Leonel trifft den Wal nicht richtig, aber der dafür das Kanu mit der Schwanzflosse. Es zerbricht. Um den Knall zu beschreiben, holt Leonel beide Hände aus den Jackentaschen, macht Fäuste, dreht die Handrücken nach unten und lässt die Finger hochschnellen. Sie sollen die Holzstücke des kaputten Kanus darstellen oder die Besatzung – etwas, das durch die Luft ins Wasser fliegt. Gil donnert gegen eine Planke, seine Schädeldecke knackt, er verliert das Bewusstsein. „Häh, häh, häh“, kichern die Zuhörer. Gil fällt ins Meer und überlebt, weil ihn die anderen schnell ins Wrack zerren.

Die Geschichte ist eigentlich tabu, wenn ein Fremder zuhört. Sowieso darf nur der alte Leonel sie erzählen, da macht der 76-jährige Gil eine Ausnahme. Gil ist der Don der Walfänger in Lajes. Sein Gesicht ist hager, die Haut wettergegerbt, voller Bartstoppeln. Seine Augen springen dauernd hin und her. Immer ist er in Bewegung, quirlig, zappelig, schnell. Seltsamerweise wirkt er dabei nicht hektisch, nur rastlos. Wenn die alten Walfänger sich am Hafen treffen und auf die Steinbänke niederlassen, bleibt Gil in Bewegung. Er kann auch beim Erzählen nicht still stehen, ganz anders als Leonel, der stundenlang mit den Händen in den Taschen dasitzt, redet und Ruhe ausstrahlt.

Gils Ruf als Kommandant von Walfang-Kanus ist legendär. Keiner hat so viele Tiere erlegt, keiner so große. Keiner war so oft, so lange und so erfolgreich draußen. Deshalb gehen die Leute noch heute, 13 Jahre nach dem offiziellen Walfangverbot, über die Straße zu Gil, um ihm händeschüttelnd Respekt zu bezeugen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 23. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Christian Litz, Jahrgang 1963, ist freier Journalist und lebt in Stuttgart. Er lernte die Azoren von ihrer ungemütlichsten Seite kennen – während eines Herbststurms. Zum Glück waren die alten Walfänger äußerst gastfreundliche Menschen und froh über jeden Gast, der ihre Geschichten noch nicht kannte.

Theodor Barth, geboren 1964, ist Fotograf und ebenfalls in Stuttgart zu Hause. Er ist Mitglied der Agentur Zeitenspiegel. Beide veröffentlichen zum ersten Mal in mare

| Vita | Christian Litz, Jahrgang 1963, ist freier Journalist und lebt in Stuttgart. Er lernte die Azoren von ihrer ungemütlichsten Seite kennen – während eines Herbststurms. Zum Glück waren die alten Walfänger äußerst gastfreundliche Menschen und froh über jeden Gast, der ihre Geschichten noch nicht kannte.

Theodor Barth, geboren 1964, ist Fotograf und ebenfalls in Stuttgart zu Hause. Er ist Mitglied der Agentur Zeitenspiegel. Beide veröffentlichen zum ersten Mal in mare |

|---|---|

| Person | Von Christian Litz und Theodor Barth |

| Vita | Christian Litz, Jahrgang 1963, ist freier Journalist und lebt in Stuttgart. Er lernte die Azoren von ihrer ungemütlichsten Seite kennen – während eines Herbststurms. Zum Glück waren die alten Walfänger äußerst gastfreundliche Menschen und froh über jeden Gast, der ihre Geschichten noch nicht kannte.

Theodor Barth, geboren 1964, ist Fotograf und ebenfalls in Stuttgart zu Hause. Er ist Mitglied der Agentur Zeitenspiegel. Beide veröffentlichen zum ersten Mal in mare |

| Person | Von Christian Litz und Theodor Barth |