Die weissen Sklaven von Kap Bojador

Es waren die Masten, natürlich. Wie Ausrufezeichen müssen sie gewirkt haben in der Monotonie aus Sand und Wasser, unübersehbar für jeden, der die Küste im Blick hatte. Wenn im 19. Jahrhundert ein Schiff an den Gestaden Westafrikas strandete, blieb es aufmerksamen Augen an Land nicht lange verborgen. Und als im August 1815 die amerikanische Brigg „Commerce“ vor Kap Bojador kenterte, standen die elf Seeleute schon bald bewaffneten Beduinen gegenüber. Captain James Riley flüchtete mit seinen Männern zwar in einem Beiboot aufs offene Meer, wurde aber wenige Tage später nach einer zweiten Landung gefangen genommen. Für sie begann nun eine unvorstellbare Odyssee in der sengenden Hitze der Wüste.

Sonnenverbrannt, ausgemergelt, wahnsinnig vor Durst und misshandelt, wurden die Seeleute monatelang wie Ware von einem Besitzer an den nächsten verschachert. Dabei legten die weißen Sklaven Hunderte Kilometer durch die Wüste zurück. Am Ende kaufte der britische Konsul in Essaouira vier der elf Seeleute frei. Von den meisten anderen hörte man nie wieder.

Das alles wissen wir, weil der Kapitän des Schiffes sein Martyrium detailliert beschrieben hat. James Rileys Bericht „An Authentic Narrative of the Loss of the American Brig Commerce“ erschien 1817 und wurde von Hunderttausenden Amerikanern gelesen. Abraham Lincoln zählte es zu jenen Büchern, die ihn am stärksten beeinflusst haben. Gut möglich, dass Rileys Erinnerungen an die Zeit seiner Gefangenschaft später zu Lincolns Entschluss beitrugen, als US-Präsident die Sklaverei in den USA zu beenden.

Die „Commerce“ hatte ihren Heimathafen Middletown in Connecticut im Mai 1815 mit Kurs New Orleans verlassen. Die Eindeckerbrigg war 26 Meter lang, acht Meter breit und mit ihrem tiefen Rumpf fürs offene Meer gebaut: ein Zweimaster, zu dem die Seeleute offenbar sofort eine derart innige Verbindung empfanden, dass sie sich selbst als „Commercer“ bezeichneten. Und ihr Kapitän? Er wird erleichtert gewesen sein, Connecticut fürs Erste den Rücken kehren zu können. James Riley steckte in massiven finanziellen Schwierigkeiten, der 37-Jährige war hoch verschuldet. Seit einigen Jahren war dem Seemann so ziemlich alles misslungen, was er angefasst hatte – zuletzt sein verwegener Plan, in seinem Heimatort eine Kur- und Badeanstalt zu etablieren. Das Kommando auf der „Commerce“ hatte er ohne Zögern angenommen, obwohl die Rileys die Geburt ihres fünften Kindes erwarteten. Er würde es sehen, bevor es ein halbes Jahr alt sei, tröstete er seine Frau. Es sollte anders kommen.

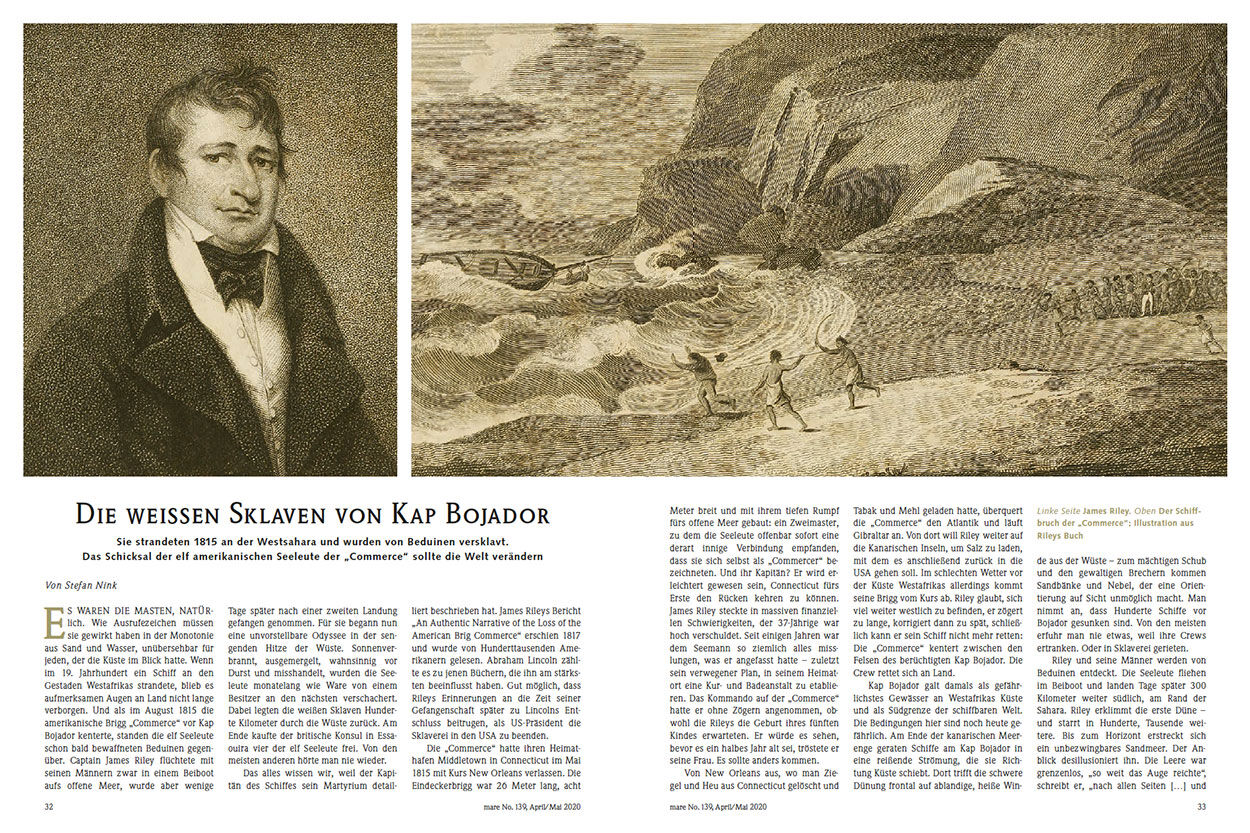

Von New Orleans aus, wo man Ziegel und Heu aus Connecticut gelöscht und Tabak und Mehl geladen hatte, überquert die „Commerce“ den Atlantik und läuft Gibraltar an. Von dort will Riley weiter auf die Kanarischen Inseln, um Salz zu laden, mit dem es anschließend zurück in die USA gehen soll. Im schlechten Wetter vor der Küste Westafrikas allerdings kommt seine Brigg vom Kurs ab. Riley glaubt, sich viel weiter westlich zu befinden, er zögert zu lange, korrigiert dann zu spät, schließlich kann er sein Schiff nicht mehr retten: Die „Commerce“ kentert zwischen den Felsen des berüchtigten Kap Bojador. Die Crew rettet sich an Land.

Kap Bojador galt damals als gefährlichstes Gewässer an Westafrikas Küste und als Südgrenze der schiffbaren Welt. Die Bedingungen hier sind noch heute gefährlich. Am Ende der kanarischen Meerenge geraten Schiffe am Kap Bojador in eine reißende Strömung, die sie Richtung Küste schiebt. Dort trifft die schwereDünung frontal auf ablandige, heiße Winde aus der Wüste – zum mächtigen Schub und den gewaltigen Brechern kommen Sandbänke und Nebel, der eine Orientierung auf Sicht unmöglich macht. Man nimmt an, dass Hunderte Schiffe vor Bojador gesunken sind. Von den meisten erfuhr man nie etwas, weil ihre Crews ertranken. Oder in Sklaverei gerieten.

Riley und seine Männer werden von Beduinen entdeckt. Die Seeleute fliehen im Beiboot und landen Tage später 300 Kilometer weiter südlich, am Rand der Sahara. Riley erklimmt die erste Düne – und starrt in Hunderte, Tausende weitere. Bis zum Horizont erstreckt sich ein unbezwingbares Sandmeer. Der Anblick desillusioniert ihn. Die Leere war grenzenlos, „so weit das Auge reichte“, schreibt er, „nach allen Seiten […] und nicht ein Baum oder Strauch oder ein Spier Gras, der ersterbenden Natur den geringsten Trost zu spenden“. Aus der Leere tauchen schon bald Menschen auf. An Flucht ist nicht zu denken. Wohin denn auch? Hinter den Commercern schäumt das Meer, für das sie kein Schiff besitzen, und vor ihnen liegt die Wüste.

Die Männer um James Riley wissen nur zu gut, was ihnen bevorsteht, Geschichten von versklavten Weißen in diesem Teil Afrikas werden in jeder Hafenspelunke zwischen Havanna und Liverpool erzählt. Und selbst wenn vieles an diesen haarsträubenden Episoden übertrieben sein mochte (und es, wie man heute weiß, keinen historischen Nachweis für den immer wieder kolportierten Kannibalismus gibt), so ist ihr wahrscheinliches Schicksal doch schrecklich genug. Gefangenen der arabischen Nomaden drohen Folter, Beschneidung, Zwangskonvertierung und schlimmste körperliche Strapazen. Wer Gefangener der Wüstenstämme war, wurde vom Menschen zur Ware.

Für die Beduinen der Westsahara war der Handel mit versklavten Seeleuten zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein einträgliches Geschäft. Die Gefangennahme der gestrandeten Mannschaften spielte sich dabei meist nach einem eingespielten Muster ab. Vorbeiziehende Nomaden entdeckten das havarierte Schiff und informierten ihre Verwandten im Inland. Weil sich eine solche Nachricht in Windeseile herumsprach, eilte nicht bloß der eigene Clan zur Küste, sondern jeder, der sich einen Profit versprach – oft kamen Beduinen aus mehreren hundert Kilometern Entfernung. War das Wrack erreichbar, wurde es bis auf den letzten Nagel geplündert und anschließend verbrannt, um anderen Schiffen keine Warnung zu sein. Die Überlebenden wurden unter den Clans verteilt und verschleppt, um später mit Gewinn weiterverkauft zu werden. Wer sich wehrte, wurde getötet.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 139. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Stefan Nink, Jahrgang 1965, freier Autor in Mainz, empfiehlt Dean Kings Nacherzählung Weiße Sklaven, 2005 im mareverlag erschienen. Es ist nur noch antiquarisch erhältlich.

| Vita | Stefan Nink, Jahrgang 1965, freier Autor in Mainz, empfiehlt Dean Kings Nacherzählung Weiße Sklaven, 2005 im mareverlag erschienen. Es ist nur noch antiquarisch erhältlich. |

|---|---|

| Person | Von Stefan Nink |

| Vita | Stefan Nink, Jahrgang 1965, freier Autor in Mainz, empfiehlt Dean Kings Nacherzählung Weiße Sklaven, 2005 im mareverlag erschienen. Es ist nur noch antiquarisch erhältlich. |

| Person | Von Stefan Nink |