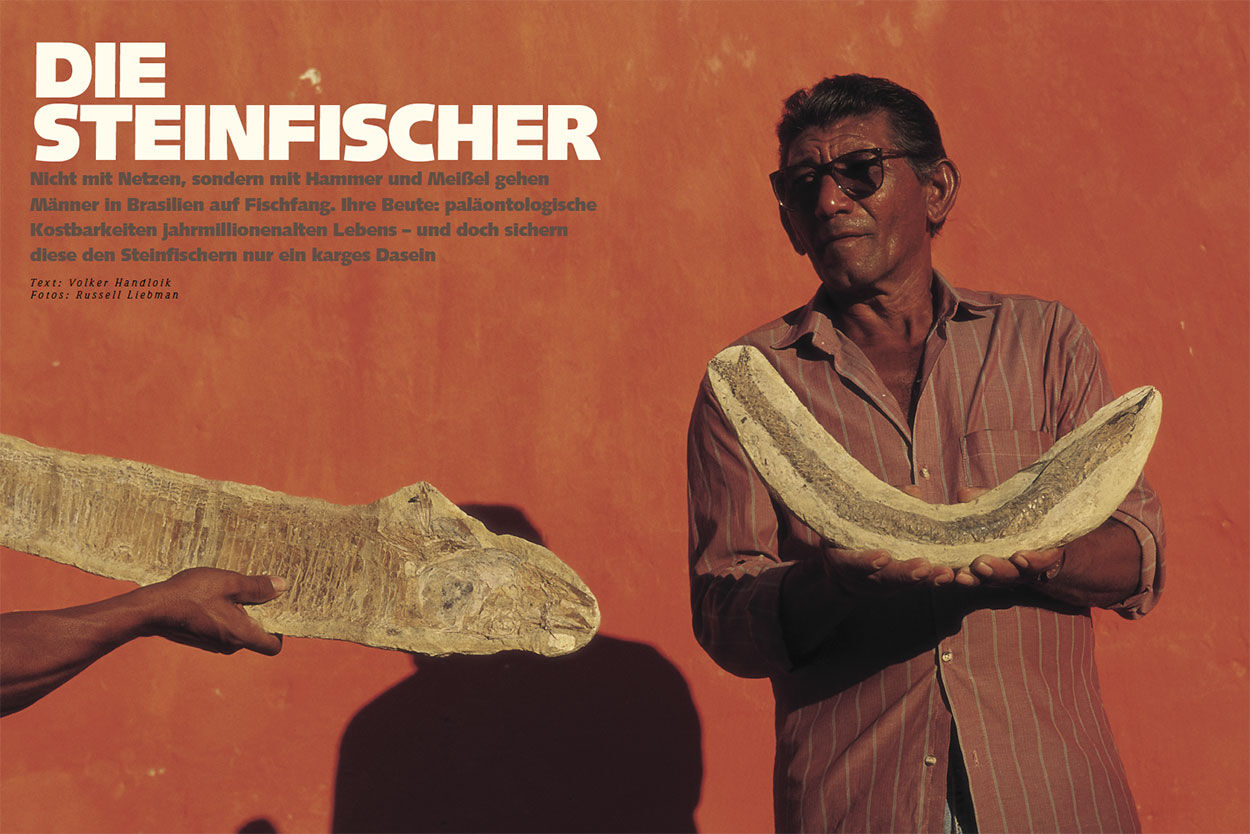

Die Steinfischer

Der Steinfischer Emilio Paolo Rodriguez lebt auf dem Meeresgrund. Seit 25 Jahren wandert Emilio Paolo Rodriguez rastlos auf dem Grunde seines Meeres umher. Und er gräbt. Gräbt Löcher tagaus, tagein. Ungefähr zwei schafft er die Woche, das macht im Jahr so 110.

Insgesamt hat Rodriguez auf seinen Wanderungen wohl 2700 Löcher in den weichen Boden geschaufelt, hat 20000 Kubikmeter Erde bewegt, um sich herum aufgehäuft, wenn er sich tiefer und tiefer in den Untergrund fraß. Drei oder auch vier Steinfische findet er am Tag in seinen Löchern; Fische, die Cladocyclus heißen oder Calamapleurus oder Leptolepis und die in Steinen gefangen sind, die so groß sind wie ein Kinderkopf oder kleiner, so schmal wie ein Bleistift. Aufmerksam beäugt er den Stein, in dem er einen Fisch vermutet, wiegt ihn in der Hand, beriecht ihn, dreht ihn in seinen schwieligen, verarbeiteten Händen hin und her. Sucht nach dem Punkt im weichen Gestein, an dem er den Meißel ansetzen kann, um vorsichtig den 110 Millionen Jahre alten Fisch ans Tageslicht zu holen – unverletzt, aber in zwei gleiche Hälften gespalten. Manche dieser Fische muß er wegwerfen; sie sind zerbrochen, zerrieben durch ihre jahrmillionenlangen Wanderungen durch das Gestein und den Bauch der Erde; sie wurden emporgehoben und wieder niedergedrückt und schließlich ausgespuckt ans Tageslicht, wo sie Fischer wie Rodriguez finden. 26 Fischarten kann man hier ausgraben, und da immer nur ein Prozent der Lebensformen fossilisiert wird, muß es wohl mehr als 2600 Fischarten gegeben haben, abgesehen von den Reptilien in diesem Meer. Sie liegen manchmal einfach so auf dem Boden herum – man kann sie leicht entdecken. Und daher hat in diesem Städtchen auf dem Meeresgrund, in dem auch Rodriguez wohnt, ein jeder seine kleine Steinfischsammlung, sein Raritätenkabinett, sein Naturkundemuseum erster Güte. Aber es gibt auch ein echtes Museum für Paläontologie, gleich am Marktplatz, gegenüber der Billardkneipe, wo am Wochenende die Pferde angebunden sind, wo die Männer Ypioca trinken und die Leute träge auf den Bänken sitzen, wo es nach Obst riecht und wo Aluminiumtöpfe gehandelt werden und blaue Plastiklatschen und kleine braune Bananen.

Rodriguez, der Steinfischer, wohnt im Städtchen Santana do Cariri, im Nordosten Brasiliens gelegen. Das Meer, auf dessen Grund die Stadt steht, ist allerdings schon seit 100 Millionen Jahren vergangen: 98 Millionen Jahre bevor der erste Mensch auftauchte. Jedoch man kann noch sehr genau sehen, wo sich die Meeresoberfläche ausdehnte, wo sich die Küsten einst befanden, wie groß das Meer war, dessen Gebiet man heute Chapada do Ariripe nennt und unter dessen Grund eine der wichtigsten Fossilien-Fundstätten der Erde verborgen liegt. Ähnlich einem riesigem Tagebau liegt das ehemalige Meer als Loch in der angrenzenden, flachen Landschaft.

Der Grund des ehemaligen Meeresbeckens befindet sich etwa 130 Meter unter dem Niveau der umgebenden Landschaft, dem Agreste, die trocken und sehr heiß ist. Unten, auf dem Meeresgrund, ist es hingegen kühl und feucht. Zwölf Millionen Hektar misst dieses Gebiet. Es befindet sich in einer der ärmsten Gegenden Brasiliens, dem Bundesstaat Ceara; der Wochenlohn liegt zwischen 40 und 60 Mark, die Analphabetenrate beträgt 35 Prozent, Arbeit gibt es keine, und Bodenschätze hat die Landschaft bis auf die Gipssteinbrüche nicht. Immerhin werden hier 80 Prozent des brasilianischen Gipsaufkommens gebrochen; nebenbei finden die Arbeiter hier im Plattenkalk kleine Pflanzen, Fische und Käfer, die sie sorgfältig herausmeißeln, rausschürfen, freipicken. Andere Teams gehen in den Steinsägewerken auf Suche, mieten Land oder werden in ausgewaschenen Flussläufen fündig. Oder sie graben Löcher – ihr Leben lang.

Der Morgen bricht an. Die Luft ist noch erträglich. Als Frühstück gab es einen Kaffee, dick und dunkel wie Teer. Das muss reichen, bis der Abend kommt. Rodriguez und sein Partner Francisco stehen schon seit Stunden in ihren Löchern. Dann und wann klirrt die Brechstange am Gestein – nun die bange Frage: Ist ein Fisch darin? „Dann hätte ich wenigstens meine Bohnen für heute bezahlt“, sagt Rodriguez leise. 200 Reales muss er monatlich dem Landbesitzer Pacht bezahlen, dass er auf dessen Land auf Fossiliensuche gehen darf. Drei Jahre will er den Knochenjob noch machen – er ist schon 57 – sich dann zur Ruhe setzen.

Wenn er kann. Denn manchmal wissen er und Francisco nicht, was sie am nächsten Tag essen sollen, was sie ihren Kindern geben können. Aber sie heben Schätze ans Tageslicht, für die manche Museen Unsummen bezahlen würden – private Sammler übrigens auch. Und das bedeutet Schmuggel. Schon 1942 wurde das Steinfischen in Brasilien durch Bundesrecht verboten – das hat aber bis vor kurzem eigentlich niemanden interessiert. Gelegentliche Kontrollen, ja nun. Doch Steinfischen ist jetzt durch einen Erlass so gefährlich geworden wie illegaler Walfang. Rodriguez droht nicht mehr nur die Konfiszierung seiner Fische, ihm droht auch Gefängnis. Einige sitzen schon ein. Drakonisch versucht die brasilianische Regierung dem Schmuggel mit den Steinfischen ein Ende zu setzen, bestraft dabei jedoch nur die, die sonst keine andere Arbeit hätten. Einmal die Woche kam ein Händler aus São Paulo und kaufte ihm die besten Stücke ab. Die tauchten dann auf den Touristenmärkten in Rio und Fortaleza auf.

Mitunter erschienen auch ausländische Käufer, die sich als Wissenschaftler ausgaben. Ein englischer Sammler erwarb kürzlich einen Flugsaurier für 350000 Dollar, ein Tokioter Museum ein Stück für eine Million Dollar. In Zeitschriften wie dem amerikanischen Journal of the Geological Society und der Zeitschrift für Paläontologie des Museums für Paläontologie und Geografie in München tauchen immer wieder Beschreibungen von Exemplaren auf, die um Santana do Cariri gefunden wurden, allerdings nur mit vager Bezeichnung der Fundstelle; nie ist der Erwerb geklärt. Durch „kommerzielle Grabung erworben“, wie mitunter behauptet wird, ist nach brasilianischem Recht unmöglich, die Ausfuhr der Relikte zudem verboten. Jedoch, was mit den Steinen passiert, ist Rodriguez und den anderen Steinfischern ziemlich egal. Er selbst muss neun Kinder versorgen und hat noch Enkel. Wenn Rodriguez und sein Partner nicht heimlich weiter Löcher graben würden, hätten sie nichts zum Leben. „Kann man vom Nachtwächterberuf seine Familie ernähren?“ fragt Rodriguez. Nachts bewacht er eine Schule.

Francisco hingegen mauert gelegentlich. Nichts, womit man in Santana do Cariri sonderlich viel Geld machen könnte. Ihr Zwischenhändler, der sich lediglich zur Tarnung früher ein Lebensmittelgeschäft hielt, muss jetzt wirklich Lebensmittel verkaufen. Das will ihm nicht gelingen. Er bleibt auf seinen Büchsen sitzen. Das Leben in Santana do Cariri ist anders geworden. Und die Steinfischer verstehen nicht, warum: „Wir haben hier immer gefischt“, sagt Rodriguez und wischt sich den Schweiß von der Stirn, „es gibt hier genug, genug für 100 Jahre.“ Die Stadt Santana do Cariri verarmt, als hätte man ihr Ackerbau und Viehzucht verboten.

In etwa zwei Meter Tiefe stößt Rodriguez heute das erste Mal auf Steine. Noch ist der Inhalt vollständig eingeschlossen, unsichtbar und verborgen, und dennoch riecht Rodriguez förmlich den Fisch. Behutsam setzt er den Meißel an dem Punkt an, wo er die Rückenflosse vermutet. Er schlägt an drei Stellen zu. Dann bricht der Stein entzwei und gibt den teilweise kristallisierten Fisch frei, an dem sich jede einzelne Schuppe erkennen lässt, die Kiemen und die Augen ebenso. Matt und pyritglänzend liegt der Fisch in seinem Steinbett. Er stammt aus der Unterkreide, wurde in der sogenannten Konkretionserhaltung dreidimensional überliefert. Es ist ein Calalompleurus, den die Fischer Piranha nennen.

„Acht Reales“, schätzt Rodriguez. Das sind circa 14 Mark. Einmal, gleich am Beginn seiner Gräberlaufbahn, da hatte er ein versteinertes Krokodil gefunden, das sollte 10000 Dollar wert gewesen sein.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 8. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Volker Handloik, geboren 1961, lebt in Berlin. In der DDR arbeitete er in diversen Berufen: u. a. als Fischereiarbeiter, Rangierer, Essayist und Redakteur. Seit 1989 schreibt er als freier Journalist für verschiedenste Zeitungen und Magazine. In mare No. 4 berichtete er über die Seekadetten in St. Petersburg.

Der Fotograf Russell Liebman, geboren 1966 in New York, lebt heute in Berlin. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Reportagefotografie. Exklusiv für mare besuchte er die brasilianischen Steinfischer.

| Vita | Volker Handloik, geboren 1961, lebt in Berlin. In der DDR arbeitete er in diversen Berufen: u. a. als Fischereiarbeiter, Rangierer, Essayist und Redakteur. Seit 1989 schreibt er als freier Journalist für verschiedenste Zeitungen und Magazine. In mare No. 4 berichtete er über die Seekadetten in St. Petersburg.

Der Fotograf Russell Liebman, geboren 1966 in New York, lebt heute in Berlin. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Reportagefotografie. Exklusiv für mare besuchte er die brasilianischen Steinfischer. |

|---|---|

| Person | Von Volker Handloik und Russell Liebman |

| Vita | Volker Handloik, geboren 1961, lebt in Berlin. In der DDR arbeitete er in diversen Berufen: u. a. als Fischereiarbeiter, Rangierer, Essayist und Redakteur. Seit 1989 schreibt er als freier Journalist für verschiedenste Zeitungen und Magazine. In mare No. 4 berichtete er über die Seekadetten in St. Petersburg.

Der Fotograf Russell Liebman, geboren 1966 in New York, lebt heute in Berlin. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Reportagefotografie. Exklusiv für mare besuchte er die brasilianischen Steinfischer. |

| Person | Von Volker Handloik und Russell Liebman |