Die Seele des Hafens

Am Tag, als das Dritte Reich unterging, erhielt Walter Panzlau in Genua einen Befehl: Er soll den Molo Vecchio sprengen, die 490 Meter lange Hafenmole, die seit mehr als 1000 Jahren die Stadt vor dem Feind und vor der See schützte. Der Marinesprengmeister hatte die Mole bereits vermint, aber dann verweigerte er den Befehl. Walter Panzlau war 22 Jahre alt und stammte aus einer lutherischen Familie in Bremerhaven. Er legte sein Leben in die Hand Gottes. Gefangenschaft, Heimkehr, Studium der Diakonie. 1955 kehrte er als Seemannspastor nach Genua zurück.

Seine Tochter Barbara wächst in der Via Lorenzo Stallo auf, in einer Wohnung mit Blick auf Italiens wichtigsten Hafen. Elf Zimmer mit Entrata, Bar, Bibliothek, Billardtisch und Dachterrasse. Barbara wird mit den Seemännern groß, die in diesen Räumen essen, schlafen, lachen, die durch die Gassen der Altstadt ziehen und am Wochenende Fußball spielen, Schiff gegen Schiff. Es herrschte Leben in der deutschen Seemannsmission.

Niemand wusste von Panzlaus Vergangenheit als deutscher Marinesprengmeister. Bis ein ehemaliger Kamerad dem Magistrat davon berichtete. Die Stadt feierte den deutschen Retter als „Signore Dynamit“. Man bot ihm die Ehrenbürgerschaft an. Bescheiden lehnte der Lutheraner ab. Seit 2002 ist nun seine Tochter die Seemannspastorin von Genua. Einmal dabei, immer dabei, sagen die Missionare.

Die deutsche Seemannsmission geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. 22 Missionen gibt es im Ausland, 16 sind es im Inland. Sitz der lutherischen Organisation ist Bremen. Ein Mal alle vier Jahre kommen die Missionare aus allen Herrgottswinkeln der Erde zusammen, wie zuletzt auf dem Kirchentag in Berlin. Um sich neu zu definieren, um neue Ziele zu stecken, sich zu präsentieren. Der Kontakt untereinander ist wichtig, vor allem für die Diakone draußen, die am Rand der Zivilisation und in der Öde kilometerlanger Containerhäfen leben. Dann sitzen sie wie zuletzt auf der Dachterrasse der Jugendherberge in Berlin zusammen und sprechen über Schicksale und Sorgen der Matrosen. Sie sind Menschen, die den Arbeitern der Meere ihr Leben gewidmet haben. Menschen wie Ernst Welp, 67.

Meine Frau ist Finnin. 1968 suchte ich Arbeit in der Kirche. Ich fand eine Stelle in Kotka, im Südosten von Finnland. Die See ist kalt da; alles dreht sich um Papier, um Holz, Zellulose und den Transit nach Russland. Ich hatte gehört, dass Seeleute unmoralische Menschen sind, und so war es auch. Ich kam in einen Pfuhl: Dirnen, Saufen und Achteraussegeln. Die ließen ihre Schiffe am Morgen einfach fahren.

Ernst Welp hebt die Hände zum Himmel, Hände wie Schaufeln. Er baute die Mission mit diesen Händen, auf dem Land’s End, aus runden, groben Stämmen.

Anfangs musste ich mich durchkämpfen. Ich allein. Aber mit der Zeit merkte ich: Das waren gar nicht so Schlimme. Sondern sensible Menschen, Lebenskünstler. Sie hatten ein hartes Leben, und sie mussten einen Ausgleich haben.

Welp ging mit Filipinos, die noch nie eine Schneeflocke gesehen hatten, Ski fahren und schubste selbst stolze Kapitäne zur Abkühlung nach der Sauna aus seinem Wohnzimmerfenster in die Ostsee. Das trug ihm in der Welt der Seeleute den Ruf eines Originals ein. Als das Land unter seinem Haus bedrohlich absank, hat er es mit Wagenhebern gestützt.

Ernst Welp führte seine Mission 35 Jahre lang. Dabei hat er verschiedene Phasen erkannt, die er „Lebensbilder der Seefahrer“ nennt: Phase eins: der Pfuhl. Phase zwei: die Bürgerlichkeit. Als die Liegezeiten in den siebziger Jahren kürzer wurden, heirateten die Seemänner ihre Mädchen. Welp wurde Ehestifter. Phase drei: die Katastrophe. Nach zehn Jahren waren die Seefahrtsehen gescheitert. Welp wurde Scheidungsberater. Phase vier: die Globalisierung, das seelenlose Containerschiff. Die Seeleute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, sie sprechen an Bord keine gemeinsame Sprache, sie vereinsamen.

Ich habe einen Selbstmord verhindert, bei einem zweiten kam ich zu spät. Ich habe einen Mörder im Gefängnis betreut und Diebe angenommen. Menschen sind Menschen, die ändern sich nicht. Unser Evangelium ist das Mitleben. Und dann den Heiligen Geist wirken lassen.

Welp legt die blaue Mütze, an der ein kleines silbernes Kreuz funkelt, auf die Bank, er hält die Hand seiner finnischen Frau. Seit zwei Monaten ist er pensioniert. Seine Söhne sind erwachsen.

Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich brauche eine Pause, und dann mache ich weiter. Auch ohne Gehalt.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 49. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

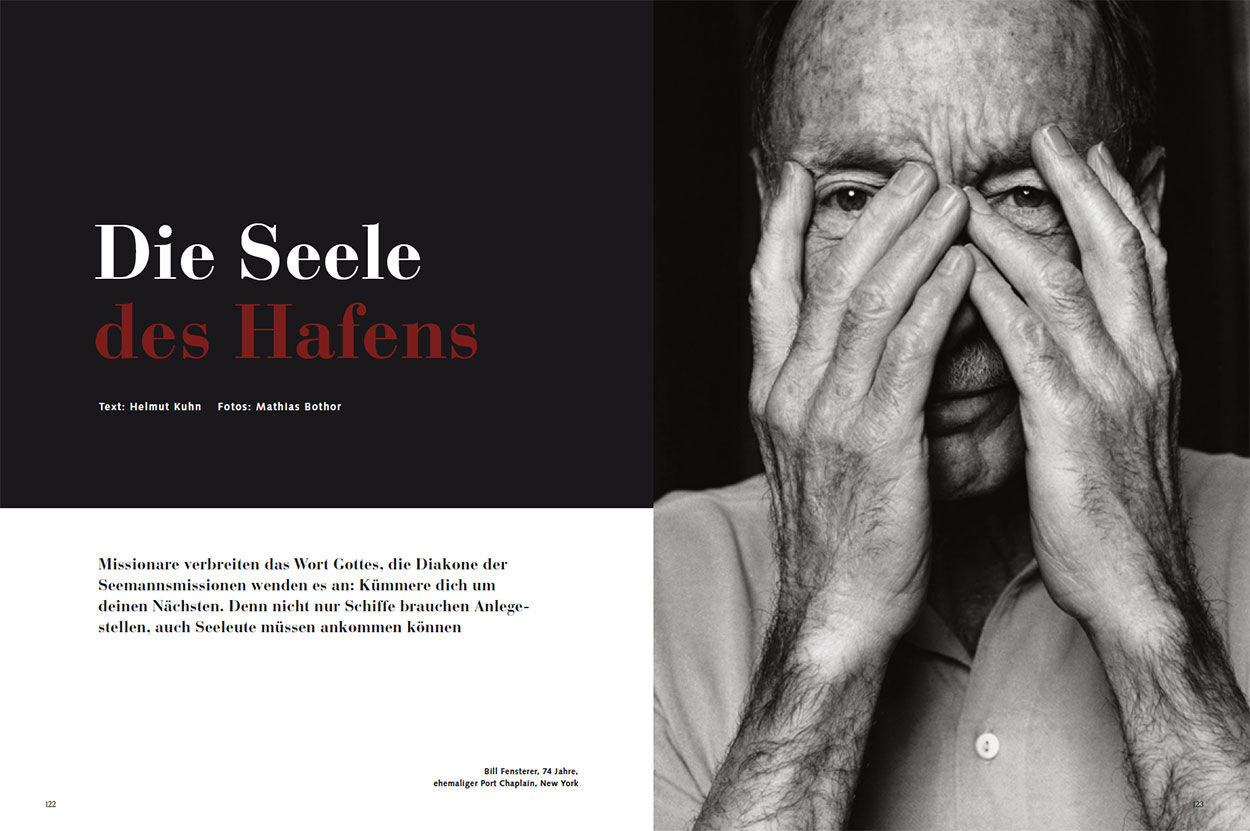

Der Berliner Schriftsteller Helmut Kuhn stieß vor drei Jahren mitten in Manhattan auf ein Schild, das ihn neugierig machte: German Seafarers’ Mission. Kein Hafen weit und breit, aber Seefahrer? Kuhn besuchte den Port Chaplain von New York, und der kündigte prompt einen Gegenbesuch an: „Nächstes Jahr treffe ich meine Missionskollegen zum Kirchentag in Berlin, da kannst du die ganze Mannschaft kennen lernen.“

Das Studio des Fotografen Mathias Bothor lag dann genau gegenüber der Unterkunft der Missionare. Eine bessere Gelegenheit, Porträts der weit gereisten Seelsorger zu machen, hätte er kaum finden können.

| Vita | Der Berliner Schriftsteller Helmut Kuhn stieß vor drei Jahren mitten in Manhattan auf ein Schild, das ihn neugierig machte: German Seafarers’ Mission. Kein Hafen weit und breit, aber Seefahrer? Kuhn besuchte den Port Chaplain von New York, und der kündigte prompt einen Gegenbesuch an: „Nächstes Jahr treffe ich meine Missionskollegen zum Kirchentag in Berlin, da kannst du die ganze Mannschaft kennen lernen.“

Das Studio des Fotografen Mathias Bothor lag dann genau gegenüber der Unterkunft der Missionare. Eine bessere Gelegenheit, Porträts der weit gereisten Seelsorger zu machen, hätte er kaum finden können. |

|---|---|

| Person | Von Helmut Kuhn und Mathias Bothor |

| Vita | Der Berliner Schriftsteller Helmut Kuhn stieß vor drei Jahren mitten in Manhattan auf ein Schild, das ihn neugierig machte: German Seafarers’ Mission. Kein Hafen weit und breit, aber Seefahrer? Kuhn besuchte den Port Chaplain von New York, und der kündigte prompt einen Gegenbesuch an: „Nächstes Jahr treffe ich meine Missionskollegen zum Kirchentag in Berlin, da kannst du die ganze Mannschaft kennen lernen.“

Das Studio des Fotografen Mathias Bothor lag dann genau gegenüber der Unterkunft der Missionare. Eine bessere Gelegenheit, Porträts der weit gereisten Seelsorger zu machen, hätte er kaum finden können. |

| Person | Von Helmut Kuhn und Mathias Bothor |