Die Grätchenfrage

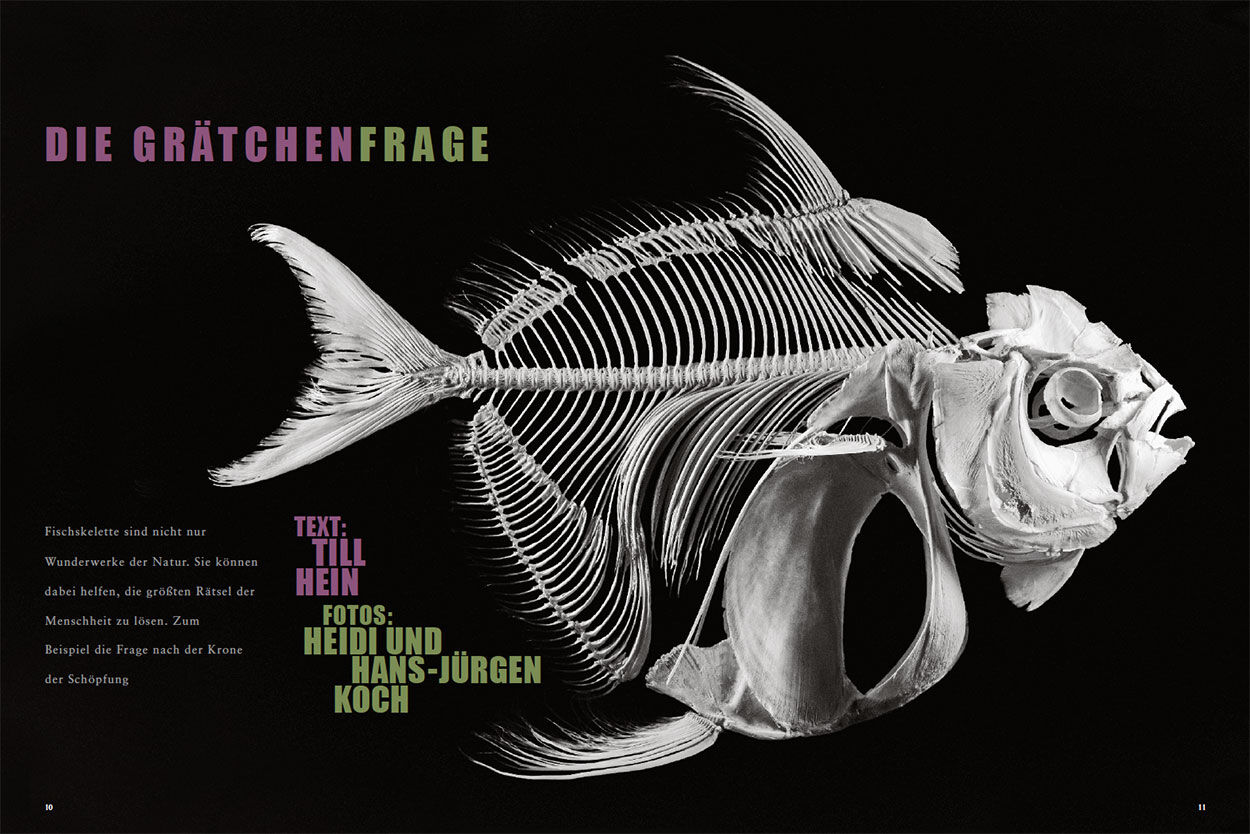

Was die Gourmets unter den Fischfreunden hassen, ist Peter Bartschs tägliches Brot: Gräten. Der Biologe versteht seine Arbeit als Knochenjob – und hält sie gerade deshalb für einen Traumberuf. „Fischskelette sind nicht nur wunderschön“, sagt der Kustos des Berliner Naturkundemuseums. „Sie können dabei helfen, die größten Rätsel der Menschheit zu lösen.“ Zum Beispiel die Frage nach der Krone der Schöpfung.

„Hier“, sagt Bartsch und deutet auf den Kiefer eines Zackenbarschskeletts. Zwei Zahnreihen prangen in der oberen Maulgegend. Und zwei Oberkieferknochen sind erkennbar. Alle Knochenfische weisen im Grundplan diese Skelettstruktur auf, ebenso auch die Landwirbeltiere, weiß Bartsch. „Der Kirche diente das bis ins späte 18. Jahrhundert als zentrales Argument dafür, dass der Mensch als Krone der Schöpfung außerhalb der Tierwelt stehe“, erzählt er. „Denn wir haben bekanntlich nur einen Oberkiefer.“

Goethe war in den 1780er-Jahren einer der Ersten, die diesen Beweis anzweifelten. Der Dichter entdeckte am Kiefer eines Kinderschädels eine verräterische Naht. Ist beim Homo sapiens auch ein doppelter Oberkiefer angelegt, der erst später verwächst?, fragte er sich. Bald stellte sich heraus, dass es sich während der Embryonalentwicklung in der Tat so verhält. Der Mensch sei „aufs Nächste mit den Tieren verwandt“, notierte Goethe im Winter 1784, ein halbes Jahrhundert bevor Darwin seine Evolutionstheorie veröffentlichte. Knochen sind der Schlüssel zur Erkenntnis.

Bartschs Domäne, die „Grätenforschung“, mag ein Randgebiet der Ichthyologie (Fischkunde) sein. Doch Fischknochen ermöglichen nicht nur Einblicke in die Stammesgeschichte des Menschen. Sie inspirieren Schiffbauer beim Design, helfen Umwelttechnikern beim Entgiften kontaminierter Böden. Vor allem aber kann man aus Form und Anordnung der Knochen auf die Lebensweise schließen.

In Bartschs Forschungszimmer glotzen, in Alkohol eingelegt, grellbunte, bizarr geformte Fische aus Glasgefäßen. Auf Arbeitstischen liegen Kiemenplatten, Rippenbögen, Wirbelkörperchen und Schädel. Fischknochen sind fragil, bei jungen Sardinen nicht dicker als ein menschliches Haar. Oft werden nur Bruchstücke von Fischskeletten gefunden. Die Prachtexemplare aus den Sammlungen des Berliner Naturkundemuseums, des Zoologischen Instituts der Universität Kiel und des Senckenberg-Naturmuseums in Frankfurt – wo die Bilder auf diesen Seiten entstanden – sind das Resultat harter Arbeit.

So mancher Präparator lässt sich dabei von Speckkäferlarven helfen. Die Insekten brauchen Wochen, um die Knochen großer Fische abzunagen. Der Vorteil: Es entsteht ein sogenanntes Bänderskelett, das zwischen den Knochen noch Stützgewebe aufweist. „Außer man lässt die Tierchen zu lange futtern“, sagt Bartsch. „Dann putzen sie auch diesen Kitt weg, und das Skelett fällt auseinander.“ Der Nachteil: Speckkäferlarven können ausbüxen und Ausstellungsstücke befallen. Sicherer ist es, Fische mit kochendem Wasser zu überbrühen und ihr aufgeweichtes Fleisch eigenhändig mit Skalpell und Pinzette abzulösen. Anschließend müssen die Knochen mit einem Spülmittel gereinigt werden. Eine Geduldsprobe: Das Skelett eines gewöhnlichen Barsches etwa umfasst rund 1600 Knochen.

„Allein zum Zerlegen eines Fischschädels brauchen Anfänger einen ganzen Tag“, erzählt Bartsch. Und einen weiteren für das Wiederzusammenbauen. Denn während etwa der menschliche Schädel aus 30 Knochen besteht, sind es bei Schädeln von Fischen bis zu 160. Damit die Einzelteile auch ohne Bindegewebe zusammenhalten, muss man Sekundenkleber und hauchdünnen Stahldraht einsetzen.

Doch warum haben Fische so viele Einzelknochen? Der Großteil aller Fischarten setzt auf das sogenannte Saugschnappen. Die Mundhöhle öffnet sich dabei so weit, dass im Schlund ein Unterdruck entsteht – und ein implosionsartiger Wassereinstrom die Beute hineinreißt. Kieferbezahnungen dienen meist nur als Haltegebiss. Zerkleinert und chemisch aufgespalten wird die Beute oft erst im Magen. Der Trick mit der Implosion funktioniert allerdings nur, wenn sich der Kieferapparat enorm weiten und zu einem Saugrohr formen lässt. Zu diesem Zweck braucht der Schädel möglichst viele bewegliche Teile. „Das Design des Menschenschädels wäre dafür viel zu unflexibel“, sagt Bartsch.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 120. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Eigentlich mag Till Hein, Jahrgang 1969, Autor in Berlin, keine Gräten. Die ersten Fische, die er als Kind im Sommerurlaub fing, sogenannte Brachsen, bestanden nämlich fast nur aus solchen. Inzwischen weiß er, wie schön Fischskelette aussehen können.

Das an der Ostsee lebende Fotografenpaar Heidi und Hans-Jürgen Koch wurde vielfach für seine eigene fotografische Sichtweise ausgezeichnet. Jetzt zollen die Kochs jeder einzelnen Gräte auf ihren Tellern Respekt.

| Vita | Eigentlich mag Till Hein, Jahrgang 1969, Autor in Berlin, keine Gräten. Die ersten Fische, die er als Kind im Sommerurlaub fing, sogenannte Brachsen, bestanden nämlich fast nur aus solchen. Inzwischen weiß er, wie schön Fischskelette aussehen können.

Das an der Ostsee lebende Fotografenpaar Heidi und Hans-Jürgen Koch wurde vielfach für seine eigene fotografische Sichtweise ausgezeichnet. Jetzt zollen die Kochs jeder einzelnen Gräte auf ihren Tellern Respekt. |

|---|---|

| Person | Von Till Hein und Heidi und Hans-Jürgen Koch |

| Vita | Eigentlich mag Till Hein, Jahrgang 1969, Autor in Berlin, keine Gräten. Die ersten Fische, die er als Kind im Sommerurlaub fing, sogenannte Brachsen, bestanden nämlich fast nur aus solchen. Inzwischen weiß er, wie schön Fischskelette aussehen können.

Das an der Ostsee lebende Fotografenpaar Heidi und Hans-Jürgen Koch wurde vielfach für seine eigene fotografische Sichtweise ausgezeichnet. Jetzt zollen die Kochs jeder einzelnen Gräte auf ihren Tellern Respekt. |

| Person | Von Till Hein und Heidi und Hans-Jürgen Koch |