Die Goldhamster

Zur Ortung kommen sie mit Bodenscannern, Tiefsee-Echoloten und hoch empfindlichen Gravimetern. Zur Bergung benutzen sie Ein-Mann-Unterseeboote, voll bewegliche Tauchroboter und kleine Präzisionsgreifbagger.

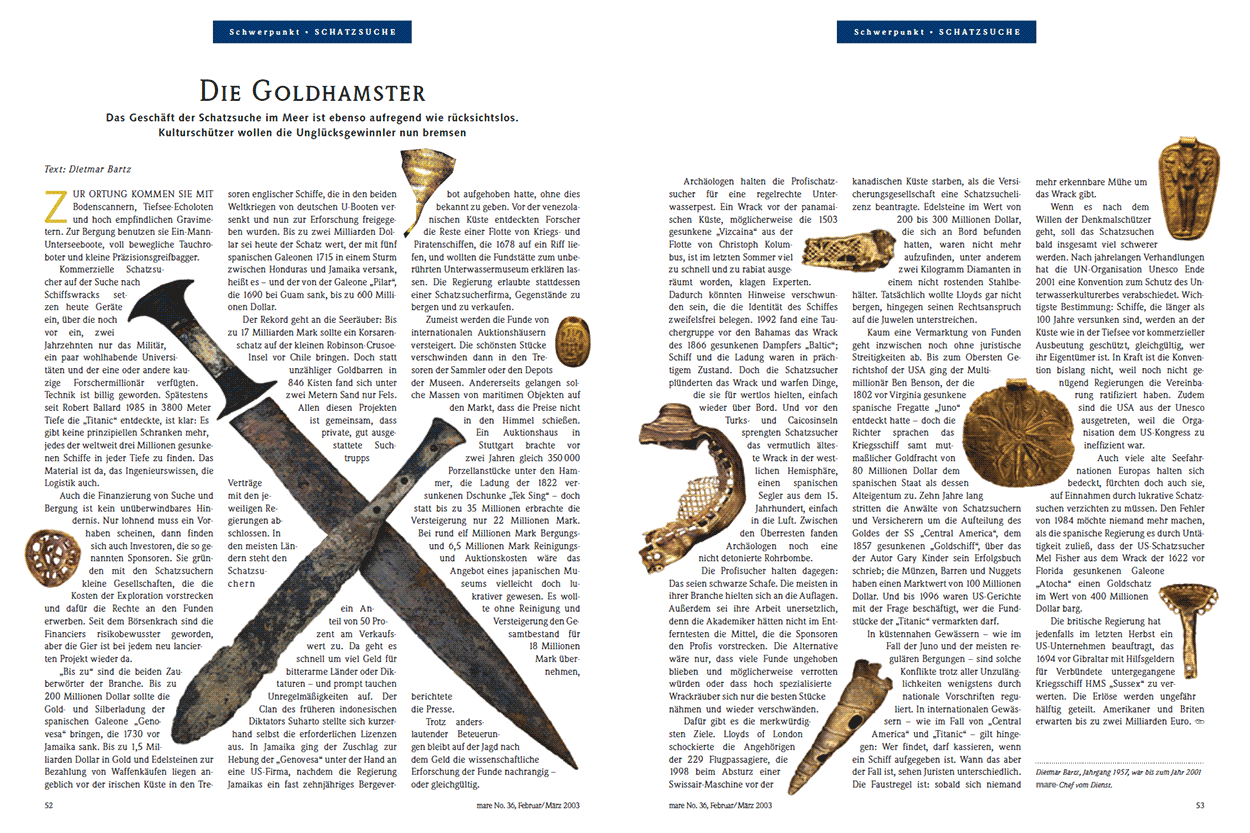

Kommerzielle Schatzsucher auf der Suche nach Schiffswracks setzen heute Geräte ein, über die noch vor ein, zwei Jahrzehnten nur das Militär, ein paar wohlhabende Universitäten und der eine oder andere kauzige Forschermillionär verfügten. Technik ist billig geworden. Spätestens seit Robert Ballard 1985 in 3800 Meter Tiefe die „Titanic“ entdeckte, ist klar: Es gibt keine prinzipiellen Schranken mehr, jedes der weltweit drei Millionen gesunkenen Schiffe in jeder Tiefe zu finden. Das Material ist da, das Ingenieurswissen, die Logistik auch.

Auch die Finanzierung von Suche und Bergung ist kein unüberwindbares Hindernis. Nur lohnend muss ein Vorhaben scheinen, dann finden sich auch Investoren, die so genannten Sponsoren. Sie gründen mit den Schatzsuchern kleine Gesellschaften, die die Kosten der Exploration vorstrecken und dafür die Rechte an den Funden erwerben. Seit dem Börsenkrach sind die Financiers risikobewusster geworden, aber die Gier ist bei jedem neu lancierten Projekt wieder da.

„Bis zu“ sind die beiden Zauberwörter der Branche. Bis zu 200 Millionen Dollar sollte die Gold- und Silberladung der spanischen Galeone „Genovesa“ bringen, die 1730 vor Jamaika sank. Bis zu 1,5 Milliarden Dollar in Gold und Edelsteinen zur Bezahlung von Waffenkäufen liegen angeblich vor der irischen Küste in den Tresoren englischer Schiffe, die in den beiden Weltkriegen von deutschen U-Booten versenkt und nun zur Erforschung freigegeben wurden. Bis zu zwei Milliarden Dollar sei heute der Schatz wert, der mit fünf spanischen Galeonen 1715 in einem Sturm zwischen Honduras und Jamaika versank, heißt es – und der von der Galeone „Pilar“, die 1690 bei Guam sank, bis zu 600 Millionen Dollar.

Der Rekord geht an die Seeräuber: Bis zu 17 Milliarden Mark sollte ein Korsarenschatz auf der kleinen Robinson-Crusoe-Insel vor Chile bringen. Doch statt unzähliger Goldbarren in 846 Kisten fand sich unter zwei Metern Sand nur Fels.

Allen diesen Projekten ist gemeinsam, dass private, gut ausgestattete Suchtrupps Verträge mit den jeweiligen Regierungen abschlossen. In den meisten Ländern steht den Schatzsuchern ein Anteil von 50 Prozent am Verkaufswert zu. Da geht es schnell um viel Geld für bitterarme Länder oder Diktaturen – und prompt tauchen Unregelmäßigkeiten auf. Der Clan des früheren indonesischen Diktators Suharto stellte sich kurzerhand selbst die erforderlichen Lizenzen aus. In Jamaika ging der Zuschlag zur Hebung der „Genovesa“ unter der Hand an eine US-Firma, nachdem die Regierung Jamaikas ein fast zehnjähriges Bergever-bot aufgehoben hatte, ohne dies bekannt zu geben. Vor der venezolanischen Küste entdeckten Forscher die Reste einer Flotte von Kriegs- und Piratenschiffen, die 1678 auf ein Riff liefen, und wollten die Fundstätte zum unberührten Unterwassermuseum erklären lassen. Die Regierung erlaubte stattdessen einer Schatzsucherfirma, Gegenstände zu bergen und zu verkaufen.

Zumeist werden die Funde von internationalen Auktionshäusern versteigert. Die schönsten Stücke verschwinden dann in den Tresoren der Sammler oder den Depots der Museen. Andererseits gelangen sol-che Massen von maritimen Objekten auf den Markt, dass die Preise nicht in den Himmel schießen.

Ein Auktionshaus in Stuttgart brachte vor zwei Jahren gleich 350000 Porzellanstücke unter den Hammer, die Ladung der 1822 versunkenen Dschunke „Tek Sing“ – doch statt bis zu 35 Millionen erbrachte die Versteigerung nur 22 Millionen Mark. Bei rund elf Millionen Mark Bergungs- und 6,5 Millionen Mark Reinigungs- und Auktionskosten wäre das Angebot eines japanischen Museums vielleicht doch lukrativer gewesen. Es wollte ohne Reinigung und Versteigerung den Gesamtbestand für 18 Millionen Mark übernehmen, berichtete die Presse.

Trotz anderslautender Beteuerungen bleibt auf der Jagd nach dem Geld die wissenschaftliche Erforschung der Funde nachrangig – oder gleichgültig. Archäologen halten die Profischatzsucher für eine regelrechte Unterwasserpest. Ein Wrack vor der panamaischen Küste, möglicherweise die 1503 gesunkene „Vizcaina“ aus der Flotte von Christoph Kolumbus, ist im letzten Sommer viel zu schnell und zu rabiat ausgeräumt worden, klagen Experten. Dadurch könnten Hinweise verschwunden sein, die die Identität des Schiffes zweifelsfrei belegen. 1992 fand eine Tauchergruppe vor den Bahamas das Wrack des 1866 gesunkenen Dampfers „Baltic“; Schiff und die Ladung waren in prächtigem Zustand. Doch die Schatzsucher plünderten das Wrack und warfen Dinge, die sie für wertlos hielten, einfach wieder über Bord. Und vor den Turks- und Caicosinseln sprengten Schatzsucher das vermutlich älteste Wrack in der westlichen Hemisphäre, einen spanischen Segler aus dem 15. Jahrhundert, einfach in die Luft. Zwischen den Überresten fanden Archäologen noch eine nicht detonierte Rohrbombe.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 36. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

| Vita | Dietmar Bartz, Jahrgang 1957, war bis zum Jahr 2001 mare-Chef vom Dienst. |

|---|---|

| Person | Von Dietmar Bartz |

| Vita | Dietmar Bartz, Jahrgang 1957, war bis zum Jahr 2001 mare-Chef vom Dienst. |

| Person | Von Dietmar Bartz |