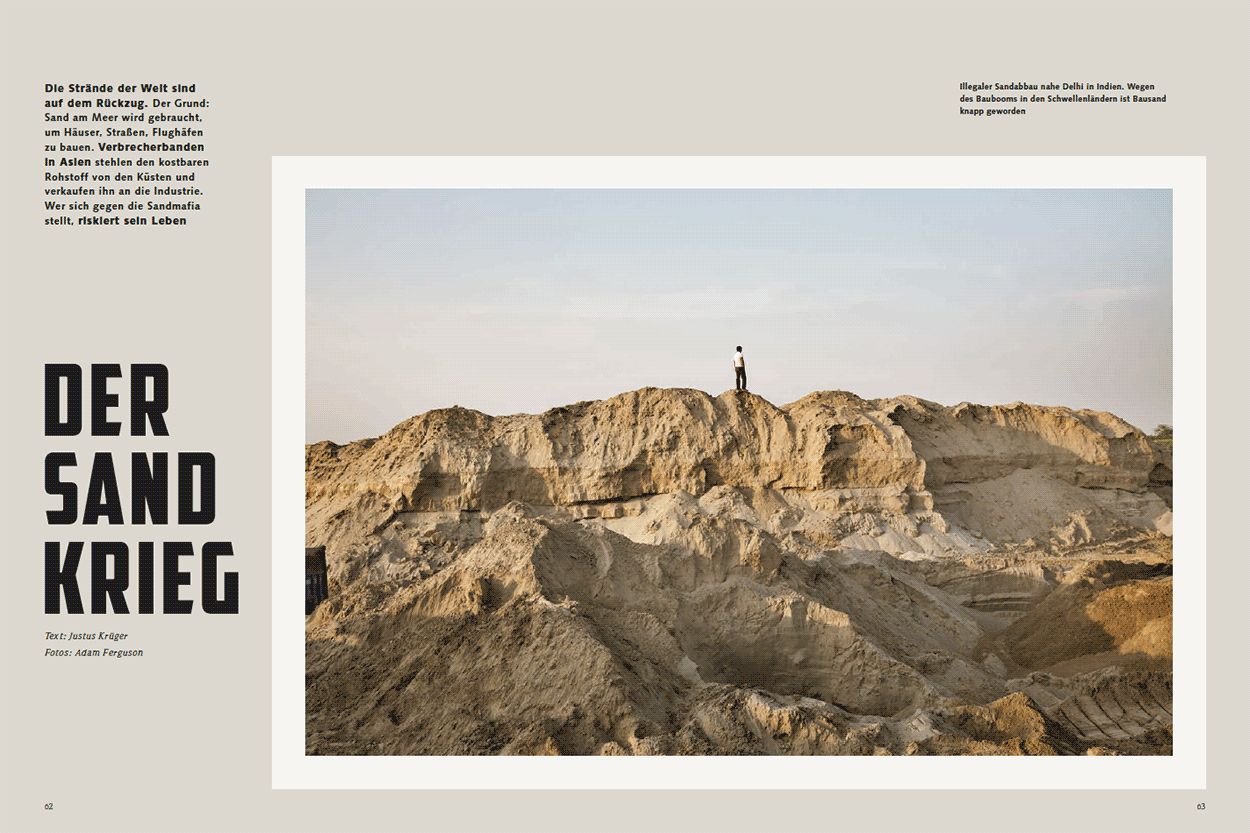

Der Sandkrieg

Der Sand am Meer wird knapp. Sumaira Abdulali bemerkte das zum ersten Mal, als sie das alte Strandhaus ihrer Familie besuchte, ein paar Autostunden entfernt von Mumbai. Als Kind hatte sie jede Sommerferien dort verbracht; nun, Jahre später, kam sie mit ihrer eigenen Tochter zurück.

Der Strand war mit großen Löchern übersät. Umgekippte Palmen reckten ihre vertrockneten Wurzeln in den Himmel. Scharen von Arbeitern, nur in Lenden-tücher gehüllt, schaufelten Sand in Ochsenkarren, und etwas stromaufwärts von der Mündung des kleinen Flusses, der sich an „ihrem“ Strand ins Meer ergießt, warteten Lkws, das Ziel der Ochsenkarren.

Als Abdulali sich beim Vorarbeiter beschwerte, bekam sie zur Antwort einen Faustschlag ins Gesicht. Als nächstes verprügelte der Mann ihren Onkel, der sie begleitet hatte. Der Schläger prahlte damit, der Sohn des örtlichen Bürgermeisters zu sein. Sie solle die Finger von der Sache mit dem Sand lassen, sonst würden er und sein Vater mit ihren Verbindungen dafür sorgen, dass sie es noch bitter bereuen würde.

„Das hat mich natürlich erst recht angespornt“, erzählt Abdulali. Der Sandabbau am Strand, das wusste sie nun, war illegal. Und trotzdem fand er am helllichten Tag statt, jeden Tag. Ihre Nachfragen, Eingaben, Beschwerden und Anzeigen bei Behörden und Polizei führten zu nichts. Ein Beamter erteilte ihr die Auskunft, er könne leider nichts gegen das Zerstörungswerk am Strand unternehmen, weil ihm die Identität der Täter nicht bekannt sei. „Dabei war das halbe Dorf daran beteiligt“, sagt sie. Jeder wusste, dass der Bürgermeister der Chef des Unterfangens war.

Abdulali betreibt eine Nichtregierungsorganisation, die Awaaz Foundation, deren Vorläuferin sich damals, 2003, hauptsächlich um Lärmverschmutzung in Mumbai kümmerte. Bis zu dem Vorfall am Strandhaus hatte sie noch nie von illegalem Sandabbau gehört. Je mehr sie sich nun mit dem Thema beschäftigte, desto klarer wurde ihr, wie weit das Problem reichte und wie wenig darüber bekannt war.

Das änderte sich 2010 durch einen Mordanschlag auf Abdulali. Der machte das Thema in ganz Indien bekannt. Damals fuhr sie mit einem Reporter der „Times of India“ zu einer Sandabbaustelle, um Fotos zu machen. Auf dem Rückweg wurden die beiden von drei schwarzen Wagen verfolgt, die versuchten, sie über den Rand einer Brücke in den Abgrund zu drängen. „Die Brücke war über 30 Meter hoch“, sagt Abdulali, „darunter Felsen und ein Fluss. Wären wir abgestürzt, wäre das unser Tod gewesen.“

Was ihr das Leben rettete: Sie ist eine ziemlich gute Autofahrerin. Denn Abdulalis Hobby sind Geländerennen. „Normalerweise hätte mein Fahrer hinterm Steuer gesessen“, sagt sie. „Ich weiß auch nicht, warum, aber an dem Tag hatte ich das Gefühl, es wäre besser, wenn ich selbst fahre. Ein Glück. Ich glaube, sonst hätten wir das nicht überlebt.“

Aber die Sache war noch nicht ausgestanden. Hinter der Brücke wartete ein Laster auf sie, der ihr Auto rammte, um es zu stoppen. Es dauerte nicht lange, und ihr Wagen war von rund 20 Männern umringt, die anfingen, die Scheiben einzuschlagen. Irgendwie gelang es Abdulali, ihr Auto wieder zu starten und sich zur nächsten Polizeiwache zu retten. Dort war man bereits informiert.

Aber anstatt ihre Strafanzeige aufzunehmen, wollten die Beamten ihr einen Strick drehen – wegen Fahrens mit überhöhter Geschwindigkeit. Am nächsten Tag stand die Geschichte in der „Times of India“. Viele weitere Artikel folgten, nicht nur von missglückten Mordanschlägen, sondern auch von solchen, die gelangen. Seitdem weiß in Indien jeder, was mit dem Ausdruck „Sandmafia“ gemeint ist.

Mit ihrer Kampagne gegen illegalen Sandabbau hat Abdulali sich eine gewaltige Aufgabe vorgenommen. Die Sanddiebe sind im großen Maßstab in praktisch ganz Indien tätig, in sämtlichen Küstenprovinzen des Landes und im Landesinneren an Flüssen und Seen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 123. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Justus Krüger, Jahrgang 1974, seit gut zehn Jahren Autor in Hongkong, war überrascht, wie leicht es ist, an Bausand zu kommen. Beim chinesischen Onlinehändler Alibaba gibt es Dutzende Inserenten, die dem Besteller bis zu 100 000 Kubiktonnen Bausand aus Südostasien liefern – jeden Monat.

Der in New York lebende australische Fotograf Adam Ferguson, geboren 1978, hat drei Jahre lang in Indien gelebt. Dort lernte er nicht nur die kulturellen Unterschiede zur westlichen Welt kennen, sondern erlebte hautnah die lokalen Seilschaften von Polizei, Behörden und Politik.

| Vita | Justus Krüger, Jahrgang 1974, seit gut zehn Jahren Autor in Hongkong, war überrascht, wie leicht es ist, an Bausand zu kommen. Beim chinesischen Onlinehändler Alibaba gibt es Dutzende Inserenten, die dem Besteller bis zu 100 000 Kubiktonnen Bausand aus Südostasien liefern – jeden Monat.

Der in New York lebende australische Fotograf Adam Ferguson, geboren 1978, hat drei Jahre lang in Indien gelebt. Dort lernte er nicht nur die kulturellen Unterschiede zur westlichen Welt kennen, sondern erlebte hautnah die lokalen Seilschaften von Polizei, Behörden und Politik. |

|---|---|

| Person | Von Justus Krüger und Adam Ferguson |

| Vita | Justus Krüger, Jahrgang 1974, seit gut zehn Jahren Autor in Hongkong, war überrascht, wie leicht es ist, an Bausand zu kommen. Beim chinesischen Onlinehändler Alibaba gibt es Dutzende Inserenten, die dem Besteller bis zu 100 000 Kubiktonnen Bausand aus Südostasien liefern – jeden Monat.

Der in New York lebende australische Fotograf Adam Ferguson, geboren 1978, hat drei Jahre lang in Indien gelebt. Dort lernte er nicht nur die kulturellen Unterschiede zur westlichen Welt kennen, sondern erlebte hautnah die lokalen Seilschaften von Polizei, Behörden und Politik. |

| Person | Von Justus Krüger und Adam Ferguson |