Der Mond schlägt Wellen

Der Teufel hat es nicht gern, wenn man ihm bei seinem Treiben zuschaut. Daher ist er vorzugsweise nachts aktiv. Einer jedoch ist bei jeder Missetat live dabei und leuchtet den Schauplatz teuflischen Geschehens unbarmherzig aus: der Mond. Eines Nachts wird es dem Beelzebub zu viel. Er beschließt, den Mond mit Teer abzudunkeln. Ganz gelingt ihm das Unterfangen nicht – schließlich ist die Luft nicht sein Element. Aber ein paar Teerbatzen bringt er seinem Verfolger dennoch bei. Die wird der Mond seither nicht mehr los.

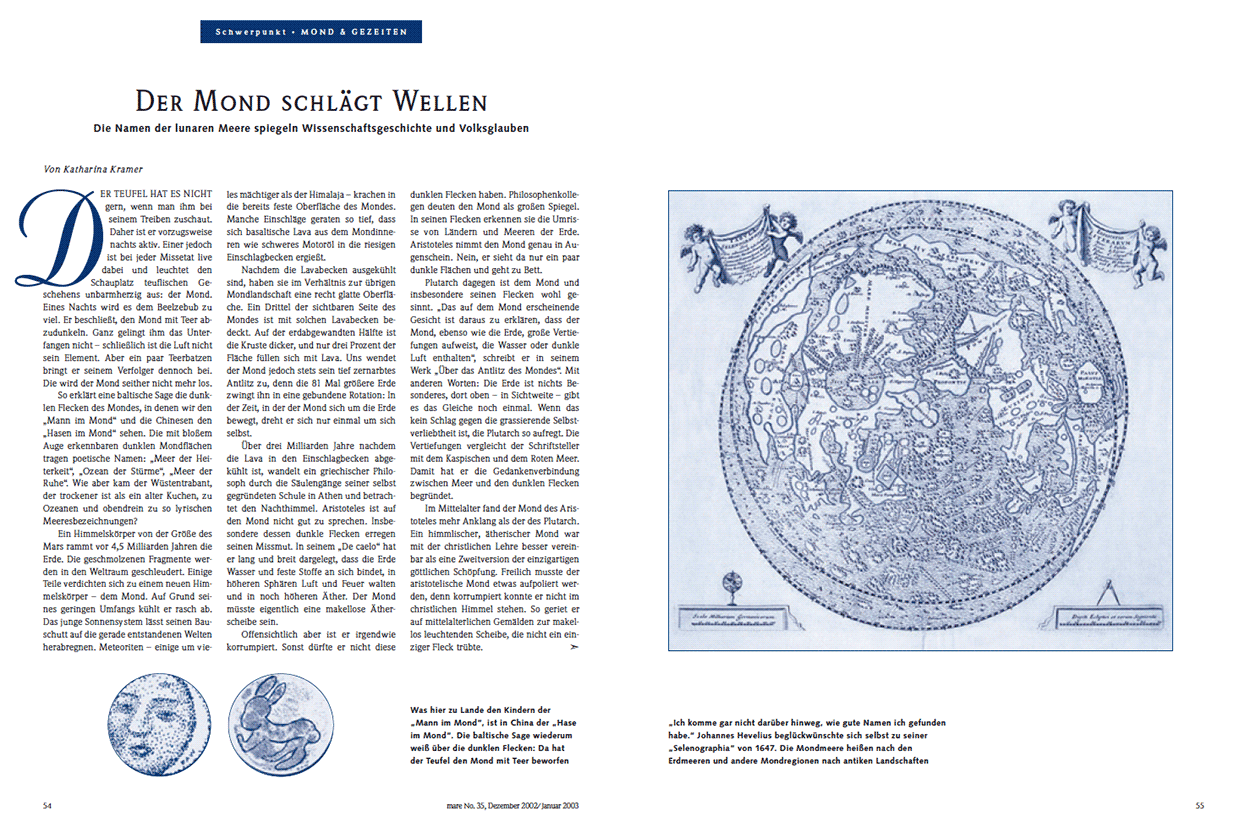

So erklärt eine baltische Sage die dunklen Flecken des Mondes, in denen wir den „Mann im Mond“ und die Chinesen den „Hasen im Mond“ sehen. Die mit bloßem Auge erkennbaren dunklen Mondflächen tragen poetische Namen: „Meer der Heiterkeit“, „Ozean der Stürme“, „Meer der Ruhe“. Wie aber kam der Wüstentrabant, der trockener ist als ein alter Kuchen, zu Ozeanen und obendrein zu so lyrischen Meeresbezeichnungen?

Ein Himmelskörper von der Größe des Mars rammt vor 4,5 Milliarden Jahren die Erde. Die geschmolzenen Fragmente werden in den Weltraum geschleudert. Einige Teile verdichten sich zu einem neuen Himmelskörper – dem Mond. Auf Grund seines geringen Umfangs kühlt er rasch ab. Das junge Sonnensystem lässt seinen Bauschutt auf die gerade entstandenen Welten herabregnen. Meteoriten – einige um vieles mächtiger als der Himalaja – krachen in die bereits feste Oberfläche des Mondes. Manche Einschläge geraten so tief, dass sich basaltische Lava aus dem Mondinneren wie schweres Motoröl in die riesigen Einschlagbecken ergießt.

Nachdem die Lavabecken ausgekühlt sind, haben sie im Verhältnis zur übrigen Mondlandschaft eine recht glatte Oberfläche. Ein Drittel der sichtbaren Seite des Mondes ist mit solchen Lavabecken bedeckt. Auf der erdabgewandten Hälfte ist die Kruste dicker, und nur drei Prozent der Fläche füllen sich mit Lava. Uns wendet der Mond jedoch stets sein tief zernarbtes Antlitz zu, denn die 81 Mal größere Erde zwingt ihn in eine gebundene Rotation: In der Zeit, in der der Mond sich um die Erde bewegt, dreht er sich nur einmal um sich selbst.

Über drei Milliarden Jahre nachdem die Lava in den Einschlagbecken abgekühlt ist, wandelt ein griechischer Philosoph durch die Säulengänge seiner selbst gegründeten Schule in Athen und betrachtet den Nachthimmel. Aristoteles ist auf den Mond nicht gut zu sprechen. Insbesondere dessen dunkle Flecken erregen seinen Missmut. In seinem „De caelo“ hat er lang und breit dargelegt, dass die Erde Wasser und feste Stoffe an sich bindet, in höheren Sphären Luft und Feuer walten und in noch höheren Äther. Der Mond müsste eigentlich eine makellose Ätherscheibe sein.

Offensichtlich aber ist er irgendwie korrumpiert. Sonst dürfte er nicht diese dunklen Flecken haben. Philosophenkollegen deuten den Mond als großen Spiegel. In seinen Flecken erkennen sie die Umrisse von Ländern und Meeren der Erde. Aristoteles nimmt den Mond genau in Augenschein. Nein, er sieht da nur ein paar dunkle Flächen und geht zu Bett.

Plutarch dagegen ist dem Mond und insbesondere seinen Flecken wohl gesinnt. „Das auf dem Mond erscheinende Gesicht ist daraus zu erklären, dass der Mond, ebenso wie die Erde, große Vertiefungen aufweist, die Wasser oder dunkle Luft enthalten“, schreibt er in seinem Werk „Über das Antlitz des Mondes“. Mit anderen Worten: Die Erde ist nichts Besonderes, dort oben – in Sichtweite – gibt es das Gleiche noch einmal. Wenn das kein Schlag gegen die grassierende Selbstverliebtheit ist, die Plutarch so aufregt. Die Vertiefungen vergleicht der Schriftsteller mit dem Kaspischen und dem Roten Meer. Damit hat er die Gedankenverbindung zwischen Meer und den dunklen Flecken begründet.

Im Mittelalter fand der Mond des Aristoteles mehr Anklang als der des Plutarch. Ein himmlischer, ätherischer Mond war mit der christlichen Lehre besser vereinbar als eine Zweitversion der einzigartigen göttlichen Schöpfung. Freilich musste der aristotelische Mond etwas aufpoliert werden, denn korrumpiert konnte er nicht im christlichen Himmel stehen. So geriet er auf mittelalterlichen Gemälden zur makellos leuchtenden Scheibe, die nicht ein einziger Fleck trübte.

In den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts sitzt ein Maler in den Diensten des Herzogs von Burgund vor seiner Staffelei und arbeitet an einem altbekannten Motiv: der Kreuzigung. Schon seit Jahrhunderten gehören Sonne und Mond in dieses Motiv hinein. Doch Jan van Eyck zaubert mit seinem Pinsel etwas Neues: die dunklen Mondflächen. Unter dem Arm des neben Jesus gekreuzigten Diebes bildet der Niederländer acht von ihnen auf seinem Mond ab – wie man sie mit bloßem Auge sieht, ohne jede Symbolik. Van Eycks Mond gilt als allererste realistische Darstellung des Erdbegleiters.

100 Jahre später fertigt Leonardo da Vinci eine regelrechte Studie des Himmelskörpers mit all seinen Flecken an. Außerdem zieht das Allroundtalent einen Schlussstrich unter die nach wie vor beliebte Spiegeltheorie: Wäre der Mond ein Spiegel, folgert er, müsste sich sein Antlitz bei seinem Lauf um die Erde verändern. Das ist aber nicht der Fall. Da Vinci hält die dunklen Flecken für Land und die hellen für Wasser.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 35. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Katharina Kramer lebt als freie Journalistin in Hamburg. In ihren Arbeiten bewegt sie sich am liebsten im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Feuilleton. Seit sie sich während der Recherchen zu den Mondmeeren im Traum auf dem Nachtgestirn wiederfand, interessiert sie sich auch für Traumdeutung.

| Vita | Katharina Kramer lebt als freie Journalistin in Hamburg. In ihren Arbeiten bewegt sie sich am liebsten im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Feuilleton. Seit sie sich während der Recherchen zu den Mondmeeren im Traum auf dem Nachtgestirn wiederfand, interessiert sie sich auch für Traumdeutung. |

|---|---|

| Person | Von Katharina Kramer |

| Vita | Katharina Kramer lebt als freie Journalistin in Hamburg. In ihren Arbeiten bewegt sie sich am liebsten im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Feuilleton. Seit sie sich während der Recherchen zu den Mondmeeren im Traum auf dem Nachtgestirn wiederfand, interessiert sie sich auch für Traumdeutung. |

| Person | Von Katharina Kramer |