Der Lehm in Sultans Händen

Spricht man von Iznik, liefert der Topkapıpalast in Istanbul die Bilder und Szenen dazu. Die üppig gefliesten Wände seiner Pavillons, Höfe und Hallen, Sultan Süleyman der Prächtige, Haremsdamen und Wesire, Goldeinleger, Teppichweber, Schildpattschnitzer, Säbelschmiede. Man denkt an Orhan Pamuks Roman „Rot ist mein Name“, der im Milieu der höfischen Kunsthandwerker im Jahr 1591 spielt. Man denkt an deren geheimes Wissen, an Gottergebenheit und Selbstaufgabe. Man sieht sie vor sich in ihrer kleinen, verschwundenen Welt, wie sie unter dem Protektorat des Sultans unnachahmliche Kleinodien schaffen. Viele von ihnen lebten in den Vierteln der Metropole am Bosporus, andere 100 Kilometer südöstlich davon, in einem anatolischen Dorf am Ufer des Izniksees. Dort gab es Tonerde und viel Holz für die Brennöfen, Wasser zum Töpfern und Glasieren oder zum Löschen eines Brandes.

Die Geschichte der Töpfer von Iznik ist eine Geschichte über den Wert der Dinge und den Wert der Menschen und wie unterschiedlich diese manchmal sind. Sie handelt von Bleivergiftung und Erniedrigung, von Todesangst, von Arbeiten bis zur Erschöpfung, von staatlicher Festpreispolitik, von eng gesteckten Lieferfristen und den Launen eines Mentors. Sie reicht vom Ende des 15. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.

Die Geschichte begann, weil der Sultan chinesisches Porzellan liebte, es ihm aber zu teuer war. Unter Androhung der Todesstrafe mussten die einheimischen Töpfer die Zusammensetzung dieses weißen, zarten und zugleich beinharten Geschirrs herausfinden. Es gelang ihnen annähernd, und sie brachten dabei hochwertige Keramik zustande. Deswegen haben sie überlebt: weil sie gut waren. Aber Glück hatten sie trotzdem keines.

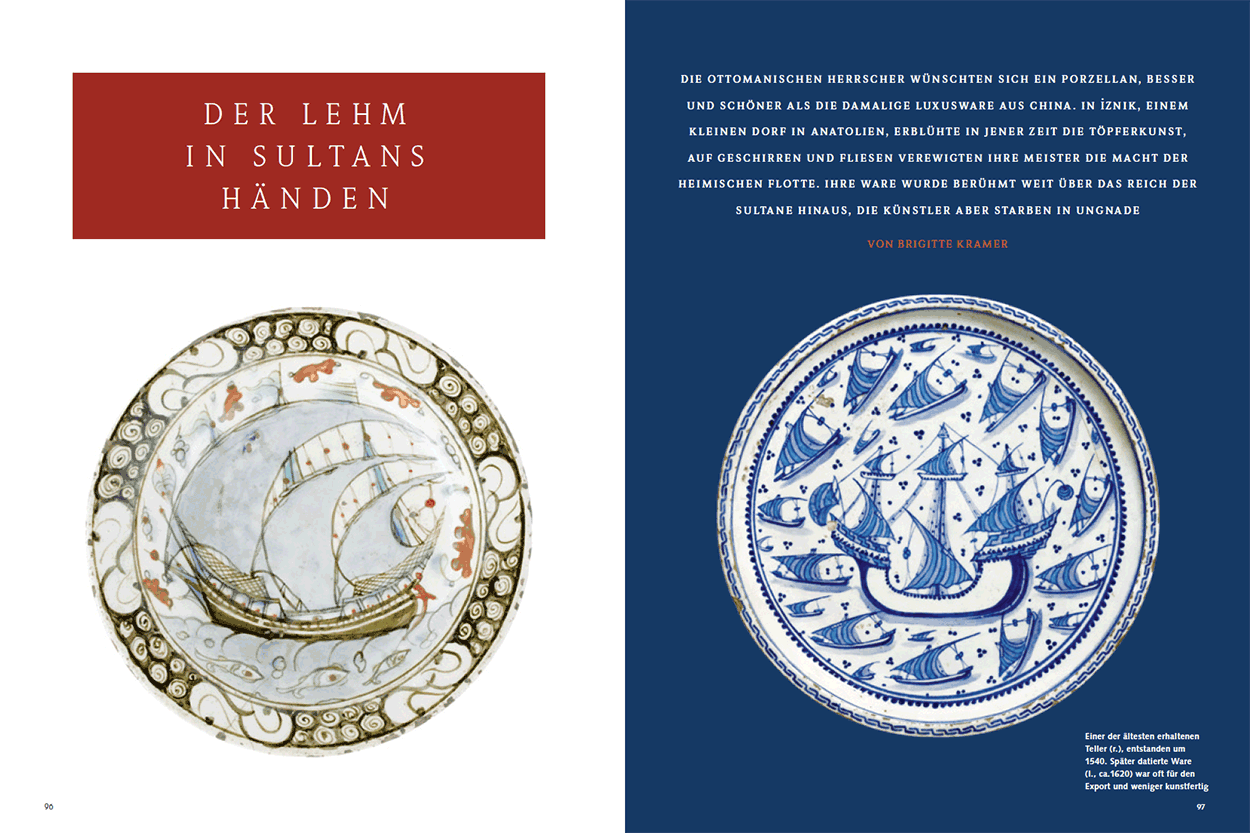

Lesen kann man ihre Geschichte auf den Fliesen, Tellern und Krügen, die sie getöpfert und bemalt haben. Anfangs malten sie für den Hof, nach Schablonen und Farben, die Zeichner aus Istanbul schickten. Die Keramik sollte zu Teppichen und Stoffen in der Palaststadt passen, wo bis zu 5000 Menschen lebten. Erst malten sie Drei-Augen-Motive und Wolkenbänder, Arabesken, Rosetten und Gabelblätter, später Rosenzweige und Pflaumenblüten, Tulpen und Nelken. Auch Vögel malten die Töpfer. Und Schiffe. Sie malten osmanische Handels- und Kriegsschiffe aus den Werften des Goldenen Horns oder europäische Frachter, die aus der Ägäis übers Marmarameer kamen.

Da waren sie schon selbstbewusster und freier. Denn als der Hof nichts Einheimisches mehr wollte und die Töpfer darbten, wurden sie selbst kreativ. Sie kamen mit Istanbuler Basarhändlern ins Geschäft, die ihr Geschirr auf Packeseln über Berge und Meer brachten. Dann kamen europäische Diplomaten und Geschäftsleute, die die Ware nach Frankreich, Italien oder England schifften. Für sie malten die Keramiker Dinge, die sie besser nicht gemalt hätten. Die Selbstständigkeit bekam ihnen nicht. Und während die Töpfer am Hof in Ungnade fielen, erlag Europa der Orientsehnsucht.

Ab 1530 malten die Kunsthandwerker erstmals stilisierte Schiffe. Den wohlhabenden Istanbuler Familien gefielen sie und auch den Wesiren und ihren Statthaltern. Sie aßen von Tellern, deren Bilder von der mächtigen osmanischen Flotte sprachen. Sie tranken aus Krügen, deren Dekor vom Wohlstand erzählte. Menschen sind darauf nicht zu sehen, die Schiffe segeln ohne Besatzung über Teller und Becher: kleine Schiffstypen des östlichen Mittelmeers und schmale, zierliche Küstenschiffe, Einmaster mit großen Lateinersegeln, breite Galeonen mit hohem Vorschiff und Achterdeck, drei Masten und Takelage, oft mit roten Kanonenrohren.

Um echte Schiffe zu sehen, mussten die Töpfer erst 30 Kilometer über den See und dann 20 Kilometer an die Küste des Marmarameers fahren. Wahrscheinlich haben sie sich erzählen lassen, wie die Schiffe aussahen. Sie malten sie meist mit windgeblähten Segeln. Anfangs hatten sie einfache geometrische Formen, die Masten sind manchmal gebogen, wenn zu wenig Platz ist bis zum Tellerrand. Die Wellen sind gelockt, die Wolken gedrechselt, Fische springen wie Synchronschwimmerinnen aus dem Wasser. Der Realismus der Keramikmaler wächst erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts. Der Symbolwert der Motive dagegen ist schon früh groß. Niemand segelt schneller und besser als die Ottomanen, scheinen sie zu sagen. Oder: Nirgends blüht der Handel besser als vor unserer Küste, an der grüne Büsche in Spiralform wachsen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 94. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Von einer Reise nach Istanbul brachte Autorin Brigitte Kramer eine Fliese als Souvenir mit. Sie wollte wissen, wer sich das schöne Muster ausgedacht hatte, und stieß so auf die Keramikkünstler von Iznik.

| Vita | Von einer Reise nach Istanbul brachte Autorin Brigitte Kramer eine Fliese als Souvenir mit. Sie wollte wissen, wer sich das schöne Muster ausgedacht hatte, und stieß so auf die Keramikkünstler von Iznik. |

|---|---|

| Person | Von Brigitte Kramer |

| Vita | Von einer Reise nach Istanbul brachte Autorin Brigitte Kramer eine Fliese als Souvenir mit. Sie wollte wissen, wer sich das schöne Muster ausgedacht hatte, und stieß so auf die Keramikkünstler von Iznik. |

| Person | Von Brigitte Kramer |