Der gezeichnete Robinson

„Nachdem ich, der arme, elende Robinson, während eines schrecklichen Sturmes auf hoher See Schiffbruch erlitten, bei dem die ganze Mannschaft ertrank, wurde ich ans Ufer dieser unglückseligen Insel geworfen und nannte sie daher die Insel der Verzweiflung.“

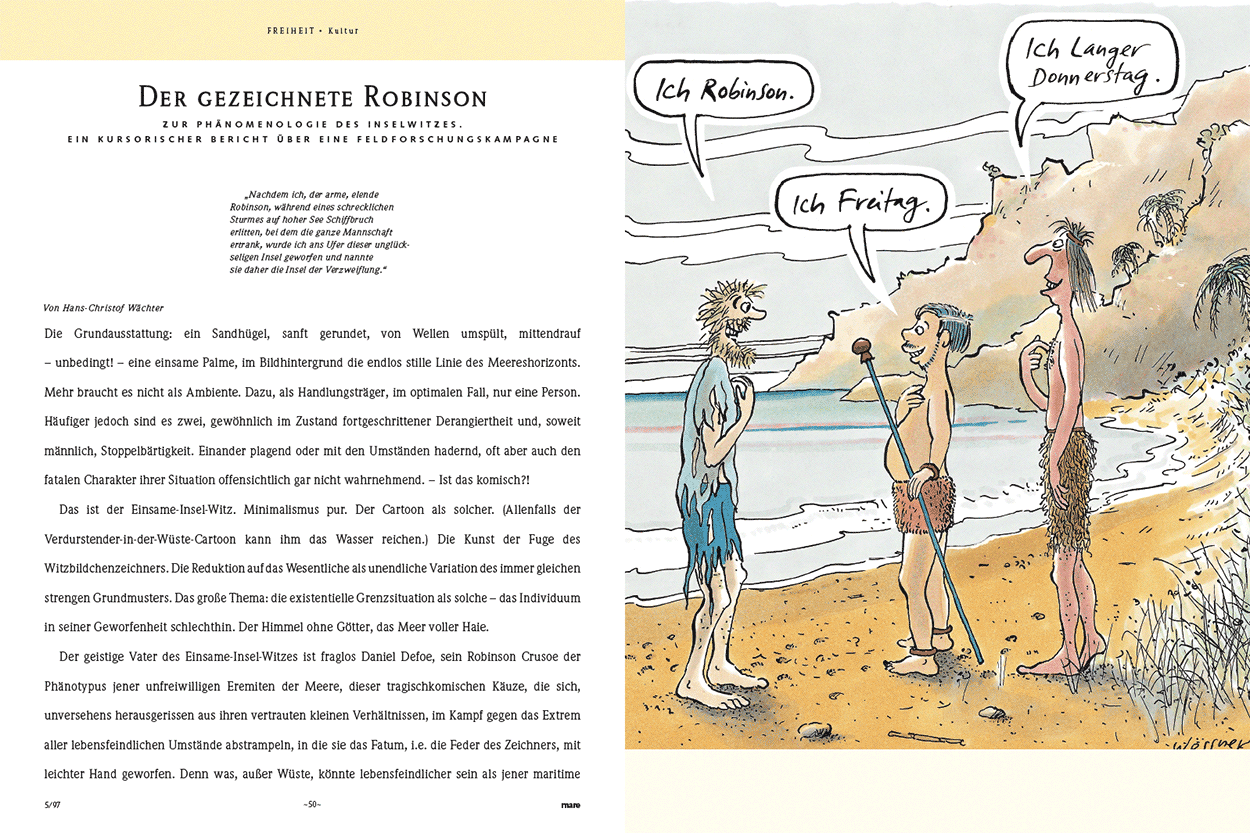

Die Grundausstattung: ein Sandhügel, sanft gerundet, von Wellen umspült, mittendrauf – unbedingt! – eine einsame Palme, im Bildhintergrund die endlos stille Linie des Meereshorizonts. Mehr braucht es nicht als Ambiente. Dazu, als Handlungsträger, im optimalen Fall, nur eine Person. Häufiger jedoch sind es zwei, gewöhnlich im Zustand fortgeschrittener Derangiertheit und, soweit männlich, Stoppelbärtigkeit. Einander plagend oder mit den Umständen hadernd, oft aber auch den fatalen Charakter ihrer Situation offensichtlich gar nicht wahrnehmend. – Ist das komisch?!

Das ist der Einsame-Insel-Witz. Minimalismus pur. Der Cartoon als solcher. (Allenfalls der Verdurstender-in-der-Wüste-Cartoon kann ihm das Wasser reichen.) Die Kunst der Fuge des Witzbildchenzeichners. Die Reduktion auf das Wesentliche als unendliche Variation des immer gleichen strengen Grundmusters. Das große Thema: die existentielle Grenzsituation als solche – das Individuum in seiner Geworfenheit schlechthin. Der Himmel ohne Götter, das Meer voller Haie.

Der geistige Vater des Einsame-Insel-Witzes ist fraglos Daniel Defoe, sein Robinson Crusoe der Phänotypus jener unfreiwilligen Eremiten der Meere, dieser tragischkomischen Käuze, die sich, unversehens herausgerissen aus ihren vertrauten kleinen Verhältnissen, im Kampf gegen das Extrem aller lebensfeindlichen Umstände abstrampeln, in die sie das Fatum, i.e. die Feder des Zeichners, mit leichter Hand geworfen. Denn was, außer Wüste, könnte lebensfeindlicher sein als jener maritime Sandbuckel samt Palme in glühender Sandbuckel samt Palme in glühender Sonne, das Meer voller Haie?! Aber was heißt da Kampf?! Ihr Kampf ist die schiere Ereignislosigkeit, ist Ausschauhalten, Hoffen und Harren, das Verfassen von Flaschenpost(en), der angestrengte Versuch, das angestammte Leben weiterzuleben, um die unverständliche neue Situation ignorieren zu können. – Die armen Schweine.

Unangefochtener Herrscher im gezeichneten Inselreich ist Gary Larson, der amerikanische Cartoonist. Kaum einer hat wie er das karge Sujet derart variantenreich umspielt, hat die arme unschuldige Insel derart konsequent mit seinen amerikanischen Middleclass-Ehepaaren bevölkert, eine grausig-komische Invasion. Mit den Stenbergs, den Sullivans, mit Carol und Roger, Dolores und Bernard, die allesamt, vom unwirtlichen Environment gänzlich unbeeindruckt, ihre provinziellen Rituale gesellschaftlicher Geschäftigkeit munter weiterspinnen, ohne deren Leerlauf zu bemerken. Die, ob auf der Insel oder at home-sweet-home im Mittelwesten, unverdrossen Kuchen backen, Parties geben, Thanks-givings ausrichten.

Oder Larson setzt zwei Männer mittleren Alters, setzt Wayne und Verne, Carl und Herb oder Ted und Jerry, Freunde wohl seit Urzeiten, aber Neider, Konkurrenten und Rivalen auch, dem Inseltest aus. Und, wie zu erwarten, auch sie spielen das alte Spiel weiter, nerven, piesacken, übervorteilen sich wie gehabt und können doch voneinander nicht lassen, ob in North Carolina oder auf der Einsamen Insel, auf die ein Schiffsuntergang sie zufällig gespült. – Na nebbich, werden sie gereizt antworten, es gibt schließlich Wichtigeres als Schiffsuntergänge, beispielsweise, dass Bob ums Verrecken auch hier nicht nachlassen kann, Al zu triezen, indem er dessen Lieblingssessel okkupiert, dagegen muss man doch was tun, oder?! So entwickeln sich Tragödien.

Und all diese grauenvoll normalen Normalbürger gewinnen durch die Unverhältnismäßigkeit ihres gesellschaftlich determinierten Verhaltens in solcher Situation und Umgebung fern jeder Determinierung eine groteske Komik. Die Insel, selbst reduziert zur Idee von Insel, stellt sie aus und bloß.

Wo aber liegt die Insel Cartoon – Sandbuckel, Palme, Schiffbrüchige, Meer ringsum?! Im Atlantik? Stürme, Jahreszeiten, Frösteltemperaturen? Niemals! In der Karibik? Touristen allüberall? Unmöglich! Seychellen – Malediven? Nix Halbes und nix Ganzes! Zum Bild der virtuellen Insel gehört endlose Wasserweite ringsum. Also Pazifik, was sonst, grenzenloses Meer der zahllosen unbewohnten, riffumkränzten Sandbuckelinseln. Die Mutter aller Meere, Südsee, Traummeer der Inselträume in Reinkultur. Atolle, Lagunen, ewig heiteres Wetter, kein „Wetter“ also überhaupt, genau genommen. Der Autor hat es ausprobiert, im Selbstversuch vor Ort. In der Südsee, auf einer unbewohnten Insel. Ein Witz war’s nicht. (Und sammelt seither – irgendein sinnvolles Hobby braucht der Mensch – Inselwitze.)

„Das Schicksal hat mich auf eine wüste Insel verschlagen, ohne Hoffnung, je befreit zu werden. Ich bin getrennt von der menschlichen Gesellschaft und gleichsam ausgestoßen, um ein elendes Leben zu führen. Ich gehöre demnach nicht mehr zu den Menschen; ich bin ein Einsiedler, ein Verbannter. Ich habe kein einziges Wesen um mich, mit dem ich sprechen oder das mich trösten könnte.“

Eine klitzekleine Insel – doch geräumig genug, daraus mehr als hundert Einsame-Insel-Witz-Inseln zu parzellieren. Zwei weite Sandsichelbuchten, drei dunkle Steinkliffs, die Hügelkette sanft gerundet wie Katzenrücken, überwachsen von mannshohem, im Wind zischelndem Missionsgras, die Hundertschaft hochgeschossener Kokospalmen, die sich wiegend den Hang zum Ufer hinabschiebt, der kleine, im Mangrovendickicht versickernde Bach, das umschließende Korallenriff, vor dem im basso continuo die Brandung donnert. Und darüber ein unverstellter Himmel.

Die Hütte am Strand ist Baumgeäst und Blätterwerk, kunstreich gefügt, aber provisorisch, Vorgabe einer Behausung nur, Behauptung von Besiedlung, mehr nicht. Immerhin sechs auf vier Meter – eine Tür, ein Fenster, eine Bettstatt, ein Tisch, ein Herd – der dominante Punkt in der Bucht. Die Insel ist allein, gehört sich selbst. Keiner lebt hier. Nur alle paar Monate kommen die Landherren von der Nachbarinsel, ernten Kokosnüsse, fällen Bäume, fangen Krebse im Bach, ziehen Taroknollen aus dem Sumpf. Dann ist Leben und Lachen um die Hütte für ein paar Tage. Danach wieder Stille.

Jetzt kolonisiere ich die Insel, für ein paar Wochen, man wird sehen. Sie hatten mich mitgenommen hierher, auf einem der Bootsausflüge über die Strait. Ich war in Liebe gefallen, sofort und bedingungslos – und alle kindlichen Robinson-Abenteuer-Träume waren hell erwacht. Meine Bitte aber, eine Zeitlang auf der Insel leben zu dürfen, ganz allein für mich, stieß auf blankes Unverständnis, fast Entsetzen. Allein?? Wieso um Himmels willen allein?! Fühlte ich mich denn nicht wohl im Dorf?

Das Bedürfnis, gelegentlich in eine ungestörte, teilhaberlose Privatsphäre zu retirieren, ist polynesischem Gemeinschaftsempfinden rundum unverständlich. Man lebt und ist eingebettet, bei Tag und bei Nacht, von der Geburt bis zum Sterben, in Großfamilie, Stammeshierarchie und Dorfverband. Wer allein sein will, dem kann’s nur schlechtgehen, um den muss man sich kümmern. Und nun dieses abstruse Ansinnen, allein auf die unbewohnte Nachbarinsel übersiedeln zu wollen! Warum allein? Ratlosigkeit, Überredungsversuche, Alternativvorschläge…

Es war schwierig. Schließlich resignierten sie. Verstehe einer die Weißen, irgendwie neurotisch alle. Rüsteten ihn aus, den Spinner aus Yuropin, proviantierten ihn aufs Opulenteste, stopften ihn voll mit guten Ratschlägen, setzten ihn über, reparierten die Hütte, versprachen, regelmäßig vorbeizuschauen, und segelten zurück mit besorgten Mienen.

„Meine Lage schien mir schrecklich. Da ich erst auf diese Insel verschlagen worden war, nachdem uns ein heftiger Sturm von dem Ziel unserer beabsichtigten Reise abgebracht und über hundert Stunden weit von der gewöhnlichen Straße der Seefahrer entfernt hatte, musste ich mit gutem Grund annehmen, dass die Vorsehung mich dazu bestimmt habe, auf dieser hoffnungslosen Insel mein Leben auf so traurige Weise zu beschließen.“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 5. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Die Robinson-Zitate entstammen der Ausgabe: Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Nach einer Übersetzung aus dem Jahre 1836 bearbeitet von Dorothea Rahm. Verlag Neues Leben, Berlin 1958.

Hans-Christof Wächter ist Theaterregisseur und Autor und wohnt in Berlin. Für mare war er zweimal auf Reisen: Über den Atlantik mit dem Luxusliner „Queen Elizabeth II.“ („Blinder Passagier“, mare No. 1) und mit dem Kokosfrachter durch den Fiji-Archipel („Die Fahrt der Ai Sokula“, mare No. 3). Wächter ist enthusiastischer Pazifikreisender. Deshalb ist es für ihn keine Frage: Die Inseln der Insel-Cartoons liegen im Stillen Ozean.

| Vita | Die Robinson-Zitate entstammen der Ausgabe: Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Nach einer Übersetzung aus dem Jahre 1836 bearbeitet von Dorothea Rahm. Verlag Neues Leben, Berlin 1958.

Hans-Christof Wächter ist Theaterregisseur und Autor und wohnt in Berlin. Für mare war er zweimal auf Reisen: Über den Atlantik mit dem Luxusliner „Queen Elizabeth II.“ („Blinder Passagier“, mare No. 1) und mit dem Kokosfrachter durch den Fiji-Archipel („Die Fahrt der Ai Sokula“, mare No. 3). Wächter ist enthusiastischer Pazifikreisender. Deshalb ist es für ihn keine Frage: Die Inseln der Insel-Cartoons liegen im Stillen Ozean. |

|---|---|

| Person | Von Hans-Christof Wächter |

| Vita | Die Robinson-Zitate entstammen der Ausgabe: Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Nach einer Übersetzung aus dem Jahre 1836 bearbeitet von Dorothea Rahm. Verlag Neues Leben, Berlin 1958.

Hans-Christof Wächter ist Theaterregisseur und Autor und wohnt in Berlin. Für mare war er zweimal auf Reisen: Über den Atlantik mit dem Luxusliner „Queen Elizabeth II.“ („Blinder Passagier“, mare No. 1) und mit dem Kokosfrachter durch den Fiji-Archipel („Die Fahrt der Ai Sokula“, mare No. 3). Wächter ist enthusiastischer Pazifikreisender. Deshalb ist es für ihn keine Frage: Die Inseln der Insel-Cartoons liegen im Stillen Ozean. |

| Person | Von Hans-Christof Wächter |