Der Fluch des schlanken U-Boots

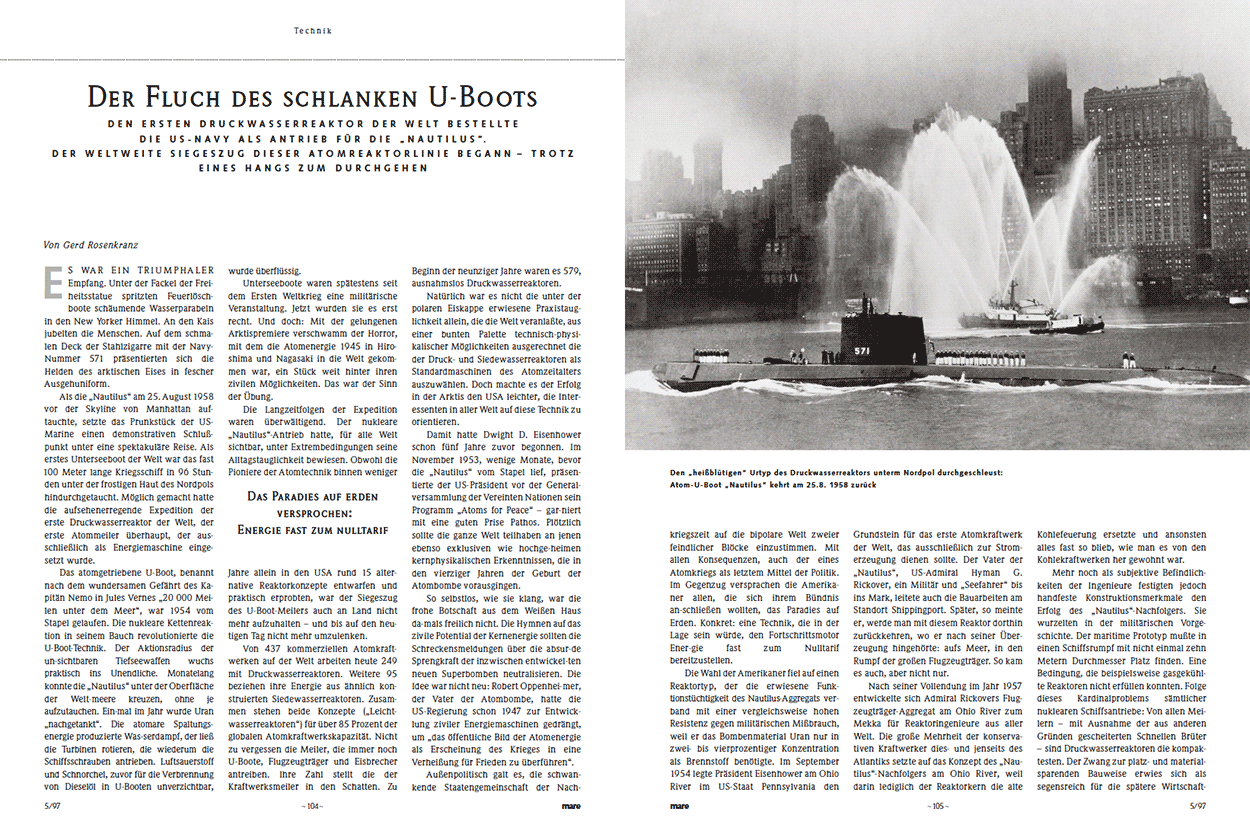

Es war ein triumphaler Empfang. Unter der Fackel der Freiheitsstatue spritzten Feuerlöschboote schäumende Wasserparabeln in den New Yorker Himmel. An den Kais jubelten die Menschen. Auf dem schmalen Deck der Stahlzigarre mit der Navy-Nummer 571 präsentierten sich die Helden des arktischen Eises in fescher Ausgehuniform.

Als die „Nautilus“ am 25. August 1958 vor der Skyline von Manhattan auftauchte, setzte das Prunkstück der US-Marine einen demonstrativen Schlusspunkt unter eine spektakuläre Reise. Als erstes Unterseeboot der Welt war das fast 100 Meter lange Kriegsschiff in 96 Stunden unter der frostigen Haut des Nordpols hindurchgetaucht. Möglich gemacht hatte die aufsehenerregende Expedition der erste Druckwasserreaktor der Welt, der erste Atommeiler überhaupt, der ausschließlich als Energiemaschine eingesetzt wurde.

Das atomgetriebene U-Boot, benannt nach dem wundersamen Gefährt des Kapitän Nemo in Jules Vernes „20 000 Meilen unter dem Meer“, war 1954 vom Stapel gelaufen. Die nukleare Kettenreaktion in seinem Bauch revolutionierte die U-Boot-Technik. Der Aktionsradius der un-sichtbaren Tiefseewaffen wuchs praktisch ins Unendliche. Monatelang konnte die „Nautilus“ unter der Oberfläche der Weltmeere kreuzen, ohne je aufzutauchen. Einmal im Jahr wurde Uran „nachgetankt“. Die atomare Spaltungsenergie produzierte Wasserdampf, der ließ die Turbinen rotieren, die wiederum die Schiffsschrauben antrieben. Luftsauerstoff und Schnorchel, zuvor für die Verbrennung von Dieselöl in U-Booten unverzichtbar, wurde überflüssig.

Unterseeboote waren spätestens seit dem Ersten Weltkrieg eine militärische Veranstaltung. Jetzt wurden sie es erst recht. Und doch: Mit der gelungenen Arktispremiere verschwamm der Horror, mit dem die Atomenergie 1945 in Hiroshima und Nagasaki in die Welt gekommen war, ein Stück weit hinter ihren zivilen Möglichkeiten. Das war der Sinn der Übung.

Die Langzeitfolgen der Expedition waren überwältigend. Der nukleare „Nautilus“-Antrieb hatte, für alle Welt sichtbar, unter Extrembedingungen seine Alltagstauglichkeit bewiesen. Obwohl die Pioniere der Atomtechnik binnen weniger Jahre allein in den USA rund 15 alternative Reaktorkonzepte entwarfen und praktisch erprobten, war der Siegeszug des U-Boot-Meilers auch an Land nicht mehr aufzuhalten – und bis auf den heutigen Tag nicht mehr umzulenken.

Von 437 kommerziellen Atomkraftwerken auf der Welt arbeiten heute 249 mit Druckwasserreaktoren. Weitere 95 beziehen ihre Energie aus ähnlich konstruierten Siedewasserreaktoren. Zusammen stehen beide Konzepte („Leichtwasserreaktoren“) für über 85 Prozent der globalen Atomkraftwerkskapazität. Nicht zu vergessen die Meiler, die immer noch U-Boote, Flugzeugträger und Eisbrecher antreiben. Ihre Zahl stellt die der Kraftwerksmeiler in den Schatten. Zu Beginn der neunziger Jahre waren es 579, ausnahmslos Druckwasserreaktoren.

Natürlich war es nicht die unter der polaren Eiskappe erwiesene Praxistauglichkeit allein, die die Welt veranlasste, aus einer bunten Palette technisch-physikalischer Möglichkeiten ausgerechnet die der Druck- und Siedewasserreaktoren als Standardmaschinen des Atomzeitalters auszuwählen. Doch machte es der Erfolg in der Arktis den USA leichter, die Interessenten in aller Welt auf diese Technik zu orientieren.

Damit hatte Dwight D. Eisenhower schon fünf Jahre zuvor begonnen. Im November 1953, wenige Monate, bevor die „Nautilus“ vom Stapel lief, präsentierte der US-Präsident vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sein Programm „Atoms for Peace“ – garniert mit eine guten Prise Pathos. Plötzlich sollte die ganze Welt teilhaben an jenen ebenso exklusiven wie hochgeheimen kernphysikalischen Erkenntnissen, die in den vierziger Jahren der Geburt der Atombombe vorausgingen.

So selbstlos, wie sie klang, war die frohe Botschaft aus dem Weißen Haus damals freilich nicht. Die Hymnen auf das zivile Potential der Kernenergie sollten die Schreckensmeldungen über die absurde Sprengkraft der inzwischen entwickelten neuen Superbomben neutralisieren. Die Idee war nicht neu: Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, hatte die US-Regierung schon 1947 zur Entwicklung ziviler Energiemaschinen gedrängt, um „das öffentliche Bild der Atomenergie als Erscheinung des Krieges in eine Verheißung für Frieden zu überführen“.

Außenpolitisch galt es, die schwankende Staatengemeinschaft der Nachkriegszeit auf die bipolare Welt zweier feindlicher Blöcke einzustimmen. Mit allen Konsequenzen, auch der eines Atomkriegs als letztem Mittel der Politik. Im Gegenzug versprachen die Amerikaner allen, die sich ihrem Bündnis anschließen wollten, das Paradies auf Erden. Konkret: eine Technik, die in der Lage sein würde, den Fortschrittsmotor Energie fast zum Nulltarif bereitzustellen.

Die Wahl der Amerikaner fiel auf einen Reaktortyp, der die erwiesene Funktionstüchtigkeit des Nautilus-Aggregats verband mit einer vergleichsweise hohen Resistenz gegen militärischen Mißbrauch, weil er das Bombenmaterial Uran nur in zwei- bis vierprozentiger Konzentration als Brennstoff benötigte. Im September 1954 legte Präsident Eisenhower am Ohio River im US-Staat Pennsylvania den Grundstein für das erste Atomkraftwerk der Welt, das ausschließlich zur Stromerzeugung dienen sollte. Der Vater der „Nautilus“, US-Admiral Hyman G. Rickover, ein Militär und „Seefahrer“ bis ins Mark, leitete auch die Bauarbeiten am Standort Shippingport. Später, so meinte er, werde man mit diesem Reaktor dorthin zurückkehren, wo er nach seiner Überzeugung hingehörte: aufs Meer, in den Rumpf der großen Flugzeugträger. So kam es auch, aber nicht nur.

Nach seiner Vollendung im Jahr 1957 entwickelte sich Admiral Rickovers Flugzeugträger-Aggregat am Ohio River zum Mekka für Reaktoringenieure aus aller Welt. Die große Mehrheit der konservativen Kraftwerker dies- und jenseits des Atlantiks setzte auf das Konzept des „Nautilus“-Nachfolgers am Ohio River, weil darin lediglich der Reaktorkern die alte Kohlefeuerung ersetzte und ansonsten alles fast so blieb, wie man es von den Kohlekraftwerken her gewohnt war.

Mehr noch als subjektive Befindlichkeiten der Ingenieure festigten jedoch handfeste Konstruktionsmerkmale den Erfolg des „Nautilus“-Nachfolgers. Sie wurzelten in der militärischen Vorgeschichte. Der maritime Prototyp musste in einen Schiffsrumpf mit nicht einmal zehn Metern Durchmesser Platz finden. Eine Bedingung, die beispielsweise gasgekühlte Reaktoren nicht erfüllen konnten. Folge dieses Kardinalproblems sämtlicher nuklearen Schiffsantriebe: Von allen Meilern – mit Ausnahme der aus anderen Gründen gescheiterten Schnellen Brüter – sind Druckwasserreaktoren die kompaktesten. Der Zwang zur platz- und materialsparenden Bauweise erwies sich als segensreich für die spätere Wirtschaftlichkeit der zivilen Technik. Er machte Druckwasserreaktoren an Land billiger als die meisten Konkurrenzkonzepte, und er erlaubte Kraftwerksblöcke mit einer elektrischen Leistung von über 1000 Megawatt.

Eine ähnlich vorteilhafte Wirkung entfaltete auf dem Feld des Strahlenschutzes die Notwendigkeit, die Bootsbesatzungen gegen akut gesundheitsschädigende Radioaktivität abzuschirmen. Der Druckwasserreaktor löste auch dieses Problem. Der Dampf, der die „Nautilus“-Turbine antrieb und anschließend großflächig in Kühllamellen der Außenhaut des Schiffskörpers kondensiert wurde, kam mit dem strahlenden Reaktor selbst nicht in Berührung. Noch heute erleichtert das vor 45 Jahren zum Schutz der U-Boot-Besatzungen entwickelte Konzept zweier Kühlkreisläufe den Strahlenschutz in kommerziellen Druckwasserreaktoren.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 5. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Gerd Rosenkranz, Jahrgang 1950, ist promovierter Werkstoffwissenschaftler und lebt als freier Journalist in Berlin.

| Vita | Gerd Rosenkranz, Jahrgang 1950, ist promovierter Werkstoffwissenschaftler und lebt als freier Journalist in Berlin. |

|---|---|

| Person | Von Gerd Rosenkranz |

| Vita | Gerd Rosenkranz, Jahrgang 1950, ist promovierter Werkstoffwissenschaftler und lebt als freier Journalist in Berlin. |

| Person | Von Gerd Rosenkranz |