Das schmeckt nach Meer

Die Orthodoxen beider Schulen neigen zum Übertreiben. Den einen träumt von japanischen Folterknechten, die sie zum Herunterwürgen von Massen lebender, kleiner Fische mit schwarzen Augen zwingen und dann ein qualvolles Ende machen, indem sie Innereien des giftigen Kugelfischs verabreichen. Wer rohen Fisch isst, ist wie Gollum in „Herr der Ringe“, der zum schizophrenen Höhlenwesen heruntergekommene Hobbit. Für die anderen ist das Magenkitzeln jener kleinen Fische, shirauo no odorigui, bei ihrem letzten Tanz so herrlich wie die Delikatesse des fugu, dessen streng lizenzierte Köche das Gift der Leber und der Eierstöcke mit der Fingerfertigkeit von Chirurgen entfernen. Und ohne einen einzigen Kunstfehler. Ist es das höchste der Gefühle, das letzte Abschmecken von Eros und Thanatos, russisches Fischroulette?

Aber lassen wir Gurus wie Ignoranten in ewiger Gaumenfeindschaft allein. An beiden ist Liebesmüh und Werbung verschwendet. Und Liebesmüh, die den Augen so viel Recht gibt wie der Zunge, ist es, welche die japanische Küche ausmacht. Nicht ihre Extreme wie fugu und shirauo. Typischer ist ihr Minimalismus, dessen Mengenlehre besagt: viel verschiedenes Kleines statt viel von einem. Essen als das kleinste gemeinsame Vielfache statt des großen Ganzen. Vorgeschnitten vom Chef wie anderswo für Alte oder Kleinkinder, ist es nicht nur diskreter, appetitlicher und bekömmlicher. Die Essstäbchen bewegen sich in geräuschloser Eleganz beim Aufnehmen der Happen. Bis auf das ostentative Schlürfen und Schmatzen von udon oder soba, ein artiges Kompliment an den Koch und ein Zitat des Essgebarens der niederen Schichten, wo die Nudelsuppen beliebt sind, macht Nahrungsaufnahme in Japan keinen Lärm. Die Schale mit Reis, die Götterspeise, die sich selbst genug ist und um die alles andere Nebengericht wird, wird auf wie zum Tragen eines Tabletts aufgespreizten Fingern zum Mund geführt. Nichts klirrt, fräst, quietscht, scheppert wie häufig genug bei Messer und Gabel. Umso mehr Raum ist für Gelächter und Geschwätz, ohne die Essen langweilig wäre.

Roland Barthes, der französische Semiotiker, hat einmal den gedeckten schwarzen Lacktisch, wie er dem auf Reisstrohmatten Sitzenden gereicht wurde, darauf all seine kunstvoll gefüllten Schälchen und Töpfe, mit einem Gemälde verglichen. Dann, auf den zweiten, genauen Blick, mit einer Farbpalette. Man tupft und tuscht mal hier, mal dort. Das Gemälde entsteht im Essrhythmus im Magen. „Gärten auf dem Teller“ hat man Japans Cuisine genannt und „die Essenz essbarer Kunst“. Farbenlehre, die fünf Regeln des Arrangements in Asymmetrie (Kantiges in runden Gefäßen, Rundes in gestreckten Schalen) – man könnte tief eindringen in das Allerheiligste des Essens, wo es die raffinierte Ernsthaftigkeit von Teezeremonie, die japanische Kunst des Blumensteckens oder der Kalligrafie erreicht. Man kann daraus einen Kult machen.

Nicht wenige Japaner tun eben das mit Gusto. Sie fiebern mit den „Iron Chef“-Wettköchen im Fernsehen. Sie kennen Restaurants, manchmal billige Garküchen, die durch Geflüster und irgendeine Spezialität Kultstatus erreichen und Warteschlangen um den Block ziehen. Bis sie irgendwann in Ungnade fallen. In einem Land, in dem feudale Genießer schon im 19. Jahrhundert um den ersten Verzehr einer jahreszeittypischen Zutat wetteiferten (in späterer Reinkarnation flogen sie Beaujolais Primeur ein, um ihn, der Zeitverschiebung wegen, vor den Franzosen zu verkosten); in einem Land, in dem Blindtests von absonderlichen Speisen vor 150 Jahren beliebte Spiele waren und Bücher wie „Hundert seltene Geschmacksfarben des Tofu“ berühmte Bücher sind; in einem Land, in dem zu jedem Fest, jeder Stimmung bestimmte Gerichte passen und Gedichte zum Lob und Ruhm toter Fische verfasst werden – in einem solchen Wunderland der Hohen Essensminne ist man wirklich noch, was man isst.

Das bedeutet nicht, dass sich die japanische Küche nicht auch ohne Kult und ethnologisches Tiefschürfen genießen ließe. Gibt es nicht das schlichte tempura, das einst von den Portugiesen übernommene Fritieren von Gemüsen und Seegetier? Ein fast fettfreies Gericht, das Neulingen wie Feinschmeckern mundet und von Japanern gern auch sushi-erfahrenen ausländischen Gästen angeboten wird. Gibt es nicht tonkatsu, frittiertes Schweinekotelett, mit Reis und miso-Suppe und geriebenen rohen Rüben und einer Art Worcestershiresauce japanisiert, ein Lieblingsessen von japanischen Kindern und Erwachsenen? Gibt es nicht neben sushi und sashimi, der im Ausland adaptierten Avantgarde japanischer Meeresküche, auch hundert Eintöpfe, nabe, und tausend Varianten von Nudelsuppen, wie udon, somen, soba oder ramen? Ist diese Küche vielleicht sogar am köstlichsten, wie manche schwören, wenn sie weder Fisch noch Fleisch ist?

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 58. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Uwe Schmitt, Jahrgang 1955, war sieben Jahre lang Ostasienkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sitz in Tokio. Dass er dort eine Japanerin heiratete, gilt ihm als größter anzunehmender Glücksfall. Seit 1999 berichtet er für die Welt aus Washington. Das japanische Essen liebt er mit der Leidenschaft und Behutsamkeit des Halbeingeweihten.

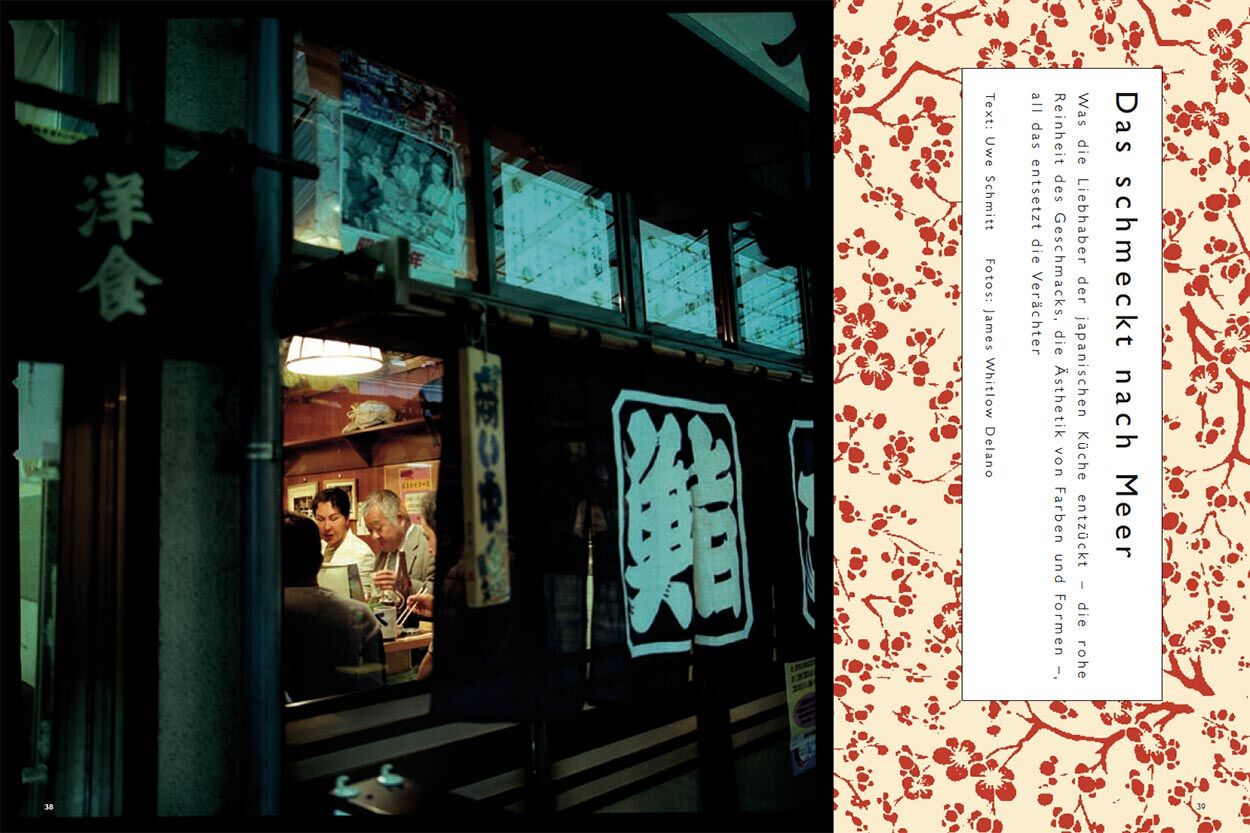

James Whitlow Delano ist gebürtiger New Yorker und lebt in Tokio. Leise und schnell macht der unter anderem mit dem Oscar-Barnack-Preis Geehrte seine Fotografien – im Vorbeigehen, mit seiner 40 Jahre alten Leica. Für mare suchte Delano die unverfälschten Momente in Küchen und Kochtöpfen.

| Vita | Uwe Schmitt, Jahrgang 1955, war sieben Jahre lang Ostasienkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sitz in Tokio. Dass er dort eine Japanerin heiratete, gilt ihm als größter anzunehmender Glücksfall. Seit 1999 berichtet er für die Welt aus Washington. Das japanische Essen liebt er mit der Leidenschaft und Behutsamkeit des Halbeingeweihten.

James Whitlow Delano ist gebürtiger New Yorker und lebt in Tokio. Leise und schnell macht der unter anderem mit dem Oscar-Barnack-Preis Geehrte seine Fotografien – im Vorbeigehen, mit seiner 40 Jahre alten Leica. Für mare suchte Delano die unverfälschten Momente in Küchen und Kochtöpfen. |

|---|---|

| Person | Von Uwe Schmitt und James Whitlow Delano |

| Vita | Uwe Schmitt, Jahrgang 1955, war sieben Jahre lang Ostasienkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Sitz in Tokio. Dass er dort eine Japanerin heiratete, gilt ihm als größter anzunehmender Glücksfall. Seit 1999 berichtet er für die Welt aus Washington. Das japanische Essen liebt er mit der Leidenschaft und Behutsamkeit des Halbeingeweihten.

James Whitlow Delano ist gebürtiger New Yorker und lebt in Tokio. Leise und schnell macht der unter anderem mit dem Oscar-Barnack-Preis Geehrte seine Fotografien – im Vorbeigehen, mit seiner 40 Jahre alten Leica. Für mare suchte Delano die unverfälschten Momente in Küchen und Kochtöpfen. |

| Person | Von Uwe Schmitt und James Whitlow Delano |