Blinder Passagier

Ich habe ihn noch kennengelernt. Uralt war er, in meinen damals zehnjährigen Augen. Und um die 75 Jahre hatte er ja auf dem krummen Buckel. Ein hagerer Mann mit knochigen Händen, das Gesicht zerfurcht von tausend Fältchen. Ich bewunderte ihn grenzenlos: Zum einen weil er „von Beruf pensionierter Jagdhüter in den fürstlich schwarzburg-rudolstädtischen Wäldern“ war, zum anderen weil er in seiner Jugend als Fallensteller und Pelztierjäger in Kanada gelebt, und vor allem: weil er dorthin als Blinder Passagier gereist war. Als Blinder Passagier!! Eine Romanfigur, wie sie im Jugendbuch steht.

1875 wird August Wilhelm Lehmhorn als dritter Sohn blutig armer Häusler geboren. In einem engen Waldtal im Thüringischen. Er ist aufgeweckt und wissbegierig. Doch für die Höhere Schule ist kein Geld. Er wird in eine Schusterlehre gesteckt, lernt abgetragene Bauernstiefel flicken; das soll es dann gewesen sein. Der Dorfpfarrer füttert ihn mit Lektüre. Darunter alles von James Fenimore Cooper. „Lederstrumpf“, „Wildtöter“, „Der Letzte der Mohicaner“ – die Weite der Prärie, das freie Leben an offenen Grenzen. Der Horizont über dem Waldtal wird zu eng. Da macht er sich davon.

In Bremerhaven verdingt sich der l7jährige als Tagelöhner beim Kohlenbunkern der Großschiffe. Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelingt es ihm, sich an Bord der „Havel“, Post- und Liniendampfer des Norddeutschen Lloyds, zu schleichen. Nach zwei Tagen auf See kommt er aus seinem Versteck, wird vor den Kapitän geführt, lässt das Strafgewitter über sich ergehen und darf die Passage als Kohletrimmer abarbeiten. Das Meer sieht er zum erstenmal nach Ankunft in Amerika.

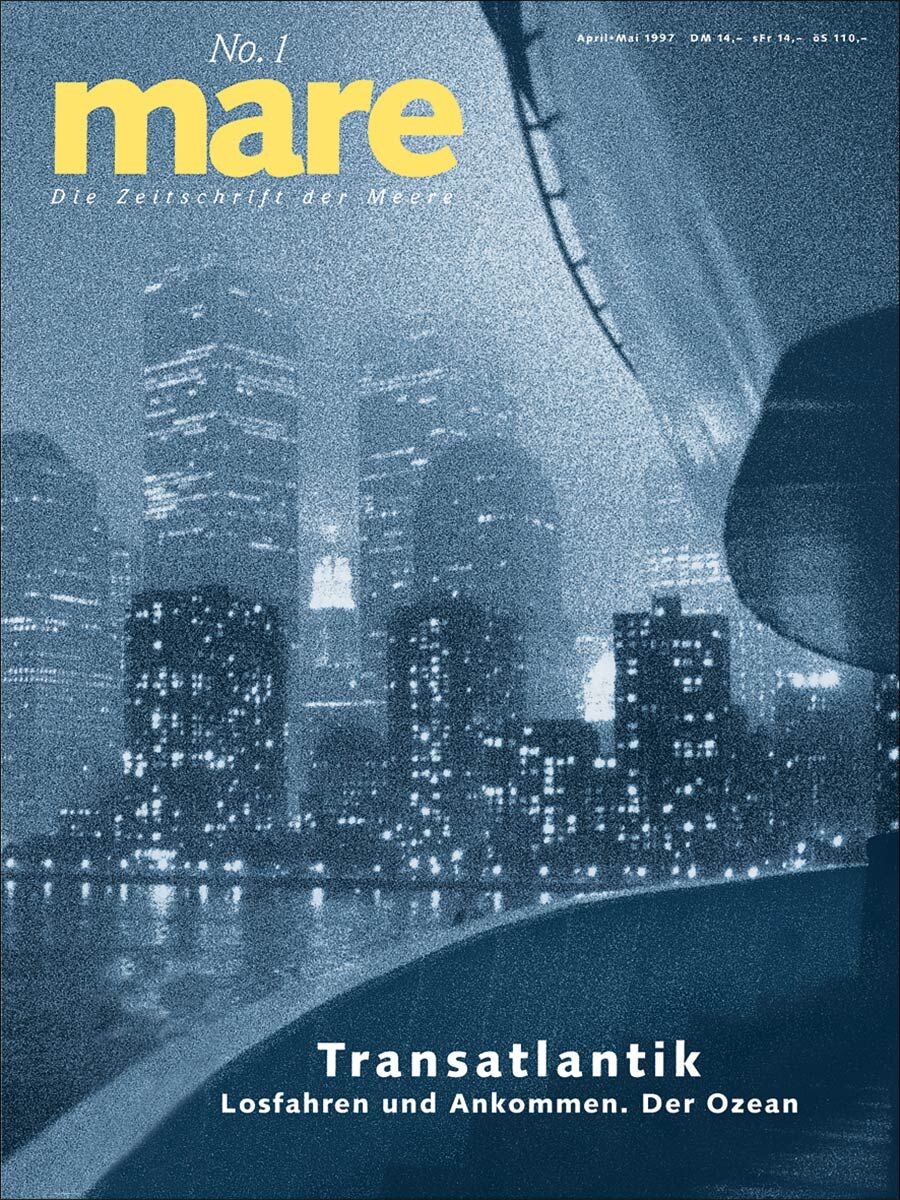

Und darum und seitdem, seit ich als Kind den alten Mann und seine Geschichte kennengelernt habe, hat für mich die (virtuelle) Figur des Blinden Passagiers jene Aura von anachronistischem, jugendlich romantischem Abenteuer behalten. Trotz allem besseren Wissen; trotz allem schlechteren, muss es wohl heißen. Denn die in Abständen durch die Medien wandernden Berichte über das Schicksal von aufgegriffenen Stowaways, Armutsflüchtlingen der Dritten Welt zumeist, zeichnen ein anderes, ein abschreckendes, oft genug mörderisches Bild, fern jeder Romantik. – Wir machen uns auf den Weg, ihm nachzureisen, dem jungen Schustergesellen. Auf dem einzigen Passagierschiff, das noch immer im Liniendienst den Nordatlantik befährt, wenn auch längst nicht mehr von Kohlenfeuer und Wasserdampf angetrieben. Hätte August Wilhelm Lehmhorn heute überhaupt noch eine Chance gehabt, als Blinder Passagier von Europa nach Amerika überzusetzen?

Montagabend

Southampton, Cunard-Pier

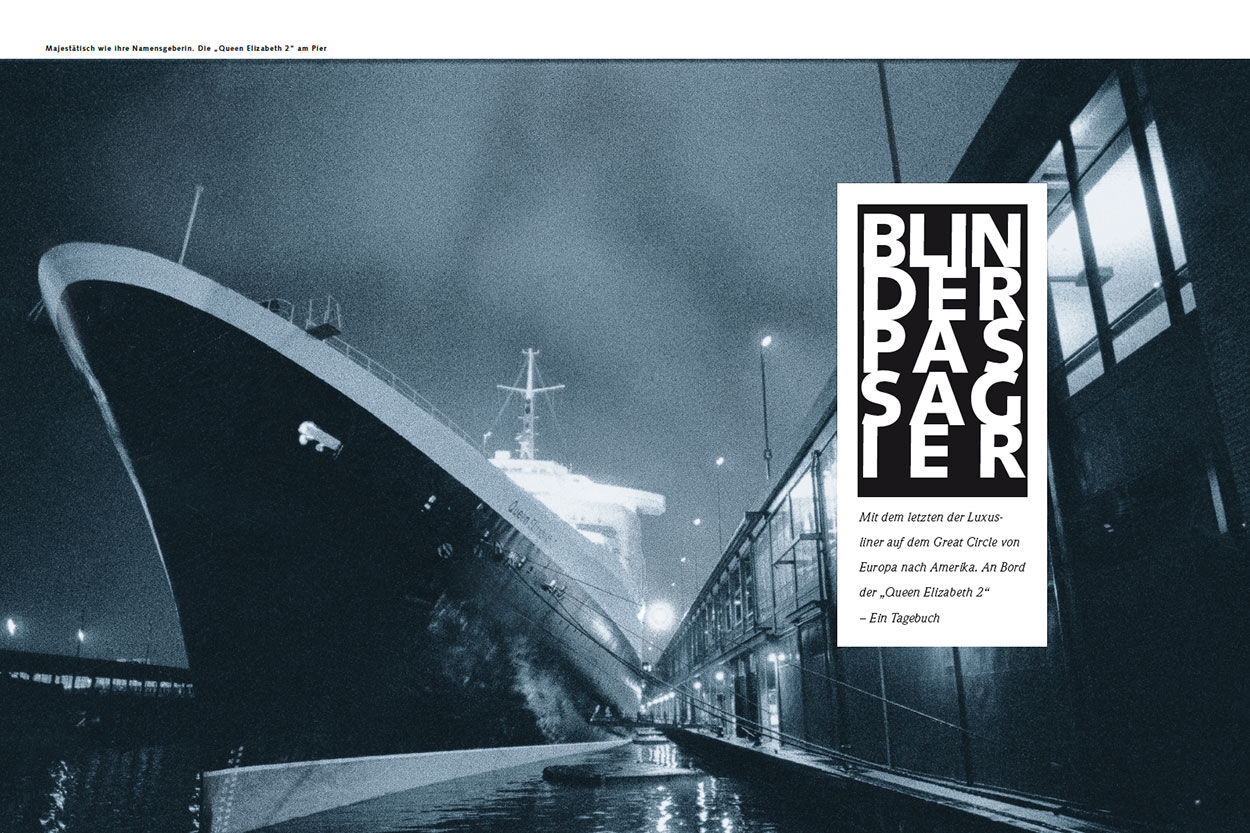

Die Nobelpassage lässt sich eher ernüchternd an; als Mischung aus Lüneburger-Heide-Rheumadecken-Ausflug und Berlin-Tegel-Eincheck-Tortur: Bus- nach Busladung Heathrow–Southampton, launig unterhalten vom deutsch radebrechenden Fahrer; eine weite Pier voll Hunderter Mini-Morris, in Reih’ und Glied auf Verschiffung nach Japan wartend; vom Stolz der Meere, der legendären Queen Elizabeth 2, unsrer noblen Heimstatt für die nächsten fünf Tage, ist kaum was zu sehen. Statt dessen: eine gesichtslose Halle, in der wir vor Abfertigungsschaltern englisch diszipliniertes Schlangestehen praktizieren, danach nicht minder geduldige Warterei in riesiger Transit-Lounge, schließlich nach Nümmerchen sortiertes Betreten des Schiffes durch den flugvertrauten Tunnelrüssel und Überfall des Bordfotografen am „QE2 Welcome Aboard“ beschrifteten Rettungsring – wie sinnig, wird man ihn brauchen? Etwas hektisch das alles, massentouristisch und gelinde desillusionierend. – Doch dann röhrt in tiefstem Bass das Schiffstyphon, ein leises Vibrieren geht durch die Riesin, zeitlupenhaft langsam löst sie sich vom Kai. Ich haste an Deck. Unversehens hat sich das Hotel in ein lebendes Wesen verwandelt, in ein Schiff. Die alte Magie wirkt, noch und wieder.

„Gewimmel, Gelärm, Geschäftigkeit – Taxischlangen, ungeduldig hupend – Rolls-Royce-Karossen, denen gewichtige Wallstreet-VIPs entsteigen – gutgewachsene Herren, Tenniscourt-gestählt, junge Damen der Gesellschaft – Fotografen, Blitzlichter und Koffer, Koffer, Koffer – Abschieds-Präsentkörbe aus exklusiven Delikatessengeschäften – Orchideen, Gardenien, ein Meer von Buketts… Präludium einer Schiffsreise, Ouvertüre einer Woche auf See, die – für den Neuling zumal – ein Stück vom Himmel sein muss.“

So geht es nicht, nein wahrhaftig, so wie der Cunard-Barde im Reiseprospekt der zwanziger Jahre das Abfahrtsritual besingt, so geht es nicht mehr zu. Schon lang nicht mehr. The times they are changin’. Die Zeiten, da Abreise und Ankunft der großen Luxusliner gesellschaftliche Ereignisse darstellten, mit Haupt- und Nebendarstellern, Statisten und Zuschauern zu Tausenden, mit Blasmusik, Konfetti und Luftschlangen –, diese Zeiten sind vergangen.

Es gibt sie nicht mehr, die weltweit berühmten, die schwimmenden Inkarnationen nationalen Stolzes, die „Mauretania“, „Aquitania“, „Britannia“, „Normandie“, „Andrea Doria“, „United States“, „Ile de France“, „Bremen“ und „Queen Mary“– all die legendären Big Steamer der Europa-Amerika-Route, des Great Circle, klassische Rennstrecke der gewaltigsten, schnellsten und schönsten stählernen Schiffe, die je gebaut wurden. (Denn wer wollte jene hypertrophen Öltransportwannen und gigantomanen Blechkanistercarrier, die sich heute über die Meere schieben, ernsthaft „Schiffe“ nennen?!) Tempi passati. Die stolzen Herrscherinnen der Meere, die mächtigen Dinosaurier der See sind ausgestorben.

Bis auf einen: Bis auf Ihre Majestät „Queen Elizabeth 2“. Der letzte der Luxusliner. Mit Betonung auf Liner. Luxus in vergleichbarer Opulenz und (post)modernerem Glitter mögen die zahllosen Kreuzfahrer der sieben Meere auch bieten –, die ehrwürdige Tradition des Transatlantik-Liniendienstes bewahrt allein noch sie: „QE2“.

„Kiu-Ih-Tu“. So und nur so tituliert die Gemeinde der Verehrer das Schiff. Und wer, der einmal mit ihr gereist, wollte dazu nicht zählen! Allenfalls noch spricht man, im Tremolo der Bewunderung und weil daneben kein anderes nicht zählt, von ihr schlichtweg als „The Ship“. Oder als „the fine old lady“, wie Captain Commodore John Burton-Hall es tut, der darf das. Bei Dunkelheit und Nieselregen, fast klandestin, aber mit eingeübter Geschäftigkeit ist die Embarkation abgewickelt worden. Routinesache. Nicht für die Passagiere. „A once in a lifetime“, werben die Prospekte, und für die Mehrzahl ist es das: eine Premiere. Einmal im Leben auf der „QE2“.

Dienstag

50° 10’ nördliche Breite, 10° 09’ westliche Länge

Die erste Nacht an Bord. In tiefer Dunkelheit aufwachend, geweckt vom Knarren, Knacken und Ächzen ringsum. Jede Tür, jedes Bord, jeder Kleiderhaken reibt sich, jammert und klappert, wie er kann. Wir haben Sturm. Das Schiff wiegt und biegt sich, wälzt sich stetig durch den rauschenden Aufruhr draußen vor der Stahlhülle, die Luxus von Urnatur trennt. Ein Riesengesicht beobachtet mich schweigend: Grau und leer starren die beiden Bullaugen aus der Schwärze herüber, und über die Decke der Kabine wabern wüste Gedanken, Widerschein der vom Licht der Decks illuminierten Wellenköpfe, die weißbekrönt durch die Nacht stürmen.

Den Adel unter den Passagieren bilden die „Repeaters“, die große Zahl an Wiederholungstätern – bis zu einem Drittel, heißt es bei Cunard. „QE2“-Aficionados und -Süchtige beiderlei Geschlechts, maritime Nostalgiker, ihrem Schiff in Treue ergeben, in lebenslanger Liebe verbunden. Sie sind leicht auszumachen: Fachmännisch begutachten sie allmittäglich die aktuelle Positions- und Wetterkarte, diskutieren Etmal, Seegang und Barometerstand, wissen alles über das Schiff und seine Biographie, schwärmen von der Leistung der neun Four-Stroke-Trunk-Piston-Diesel-Engines, ereifern sich über Vor- und Nachteile von Dampfturbine versus Diesel-Elektro-Antrieb… Oder stehen einfach nur entrückten Blickes auf einem der Außendecks an die Reling gelehnt und bewundern rückhaltlos: den funktionsgerechten Konstruktivismus der Davits, die elegante Plastik des monumentalen Schornsteins im delikaten Cunardschen Rotschwarz, die bizarre Architektur des Signalmasts. Liebende eben…

Als Blinder Passagier hätte man heutzutage kaum mehr eine Chance, an Bord zu schleichen. Schiff, Abfertigungshalle, Pier sind mannshoch eingezäunt, taghell beleuchtet, von uniformierter Security umkreist, ein eigenes Hochsicherheits-Hoheitsgelände. Der paramilitärische Aufwand ist wohl mehr in Angst vor terroristischen Anschlägen begründet – das Attentat auf der „Achille Lauro“ sitzt allen Reedereien noch in den Knochen – als in der Abschreckung potentieller Stowaways.

„QE2“-Cruise-Director Brian Price, gefragt, ob es schon einmal ein Blinder Passagier bis hinter die zwölfstöckigen Stahlwände des Nobelschiffes geschafft habe, fasst die Antwort weiter und vager: „Jedes Schiff kennt Fälle von Blinden Passagieren immer mal wieder, natürlich. Aber nicht mehr heutzutage, aufgrund unserer strengen Sicherheitsvorkehrungen. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren habe ich nichts mehr von einem solchen Fall auf einem Cunard-Schiff gehört. – Sicher gibt’s Leute, die es versuchen. Für uns ist jeder, der ohne Pass oder Ticket auf der Gangway auftaucht, ein potentieller Stowaway, und wir behandeln ihn so. Was ganz einfach heißt: Wir lassen ihn nicht aufs Schiff.“

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 1. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Hans-Christof Wächter, Jahrgang 1940, war Autor und Theaterregisseur in Berlin. Er starb 2012.

Knut Gielen ist Mitarbeiter der Fotoagentur Focus

| Vita | Hans-Christof Wächter, Jahrgang 1940, war Autor und Theaterregisseur in Berlin. Er starb 2012.

Knut Gielen ist Mitarbeiter der Fotoagentur Focus |

|---|---|

| Person | Von Hans-Christof Wächter und Knut Gielen |

| Vita | Hans-Christof Wächter, Jahrgang 1940, war Autor und Theaterregisseur in Berlin. Er starb 2012.

Knut Gielen ist Mitarbeiter der Fotoagentur Focus |

| Person | Von Hans-Christof Wächter und Knut Gielen |