Atemlos in den Abgrund

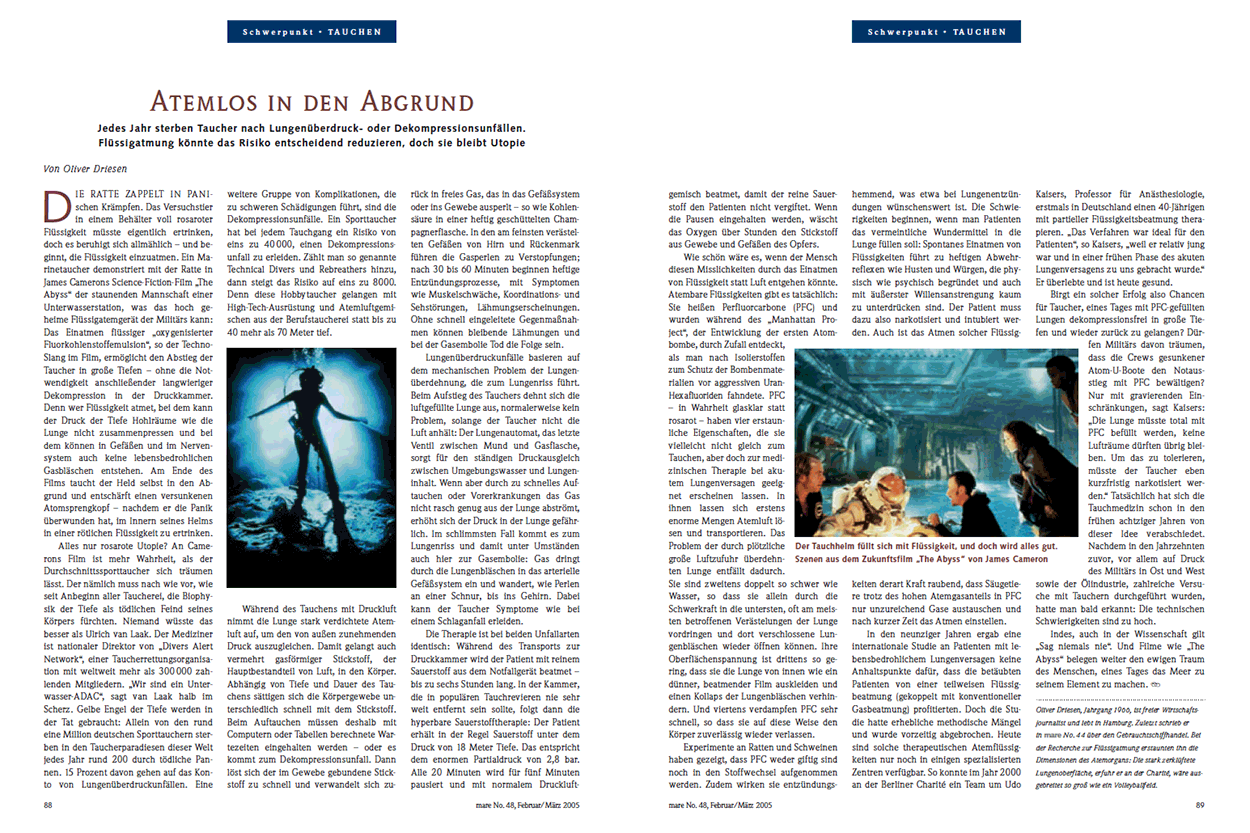

Die Ratte zappelt in pani-schen Krämpfen. Das Versuchstier in einem Behälter voll rosaroter Flüssigkeit müsste eigentlich ertrinken, doch es beruhigt sich allmählich – und beginnt, die Flüssigkeit einzuatmen. Ein Marinetaucher demonstriert mit der Ratte in James Camerons Science-Fiction-Film „The Abyss“ der staunenden Mannschaft einer Unterwasserstation, was das hoch geheime Flüssigatemgerät der Militärs kann: Das Einatmen flüssiger „oxygenisierter Fluorkohlenstoffemulsion“, so der Techno-Slang im Film, ermöglicht den Abstieg der Taucher in große Tiefen – ohne die Notwendigkeit anschließender langwieriger Dekompression in der Druckkammer. Denn wer Flüssigkeit atmet, bei dem kann der Druck der Tiefe Hohlräume wie die Lunge nicht zusammenpressen und bei dem können in Gefäßen und im Nervensystem auch keine lebensbedrohlichen Gasbläschen entstehen. Am Ende des Films taucht der Held selbst in den Abgrund und entschärft einen versunkenen Atomsprengkopf – nachdem er die Panik überwunden hat, im Innern seines Helms in einer rötlichen Flüssigkeit zu ertrinken.

Alles nur rosarote Utopie? An Camerons Film ist mehr Wahrheit, als der Durchschnittssporttaucher sich träumen lässt. Der nämlich muss nach wie vor, wie seit Anbeginn aller Taucherei, die Biophysik der Tiefe als tödlichen Feind seines Körpers fürchten. Niemand wüsste das besser als Ulrich van Laak. Der Mediziner ist nationaler Direktor von „Divers Alert Network“, einer Taucherrettungsorganisation mit weltweit mehr als 300000 zahlenden Mitgliedern. „Wir sind ein Unterwasser-ADAC“, sagt van Laak halb im Scherz. Gelbe Engel der Tiefe werden in der Tat gebraucht: Allein von den rund eine Million deutschen Sporttauchern sterben in den Taucherparadiesen dieser Welt jedes Jahr rund 200 durch tödliche Pannen. 15 Prozent davon gehen auf das Konto von Lungenüberdruckunfällen. Eine weitere Gruppe von Komplikationen, die zu schweren Schädigungen führt, sind die Dekompressionsunfälle. Ein Sporttaucher hat bei jedem Tauchgang ein Risiko von eins zu 40000, einen Dekompressionsunfall zu erleiden. Zählt man so genannte Technical Divers und Rebreathers hinzu, dann steigt das Risiko auf eins zu 8000. Denn diese Hobbytaucher gelangen mit High-Tech-Ausrüstung und Atemluftgemischen aus der Berufstaucherei statt bis zu 40 mehr als 70 Meter tief.

Während des Tauchens mit Druckluft nimmt die Lunge stark verdichtete Atemluft auf, um den von außen zunehmenden Druck auszugleichen. Damit gelangt auch vermehrt gasförmiger Stickstoff, der Hauptbestandteil von Luft, in den Körper. Abhängig von Tiefe und Dauer des Tauchens sättigen sich die Körpergewebe unterschiedlich schnell mit dem Stickstoff. Beim Auftauchen müssen deshalb mit Computern oder Tabellen berechnete Wartezeiten eingehalten werden – oder es kommt zum Dekompressionsunfall. Dann löst sich der im Gewebe gebundene Stickstoff zu schnell und verwandelt sich zurück in freies Gas, das in das Gefäßsystem oder ins Gewebe ausperlt – so wie Kohlensäure in einer heftig geschüttelten Champagnerflasche. In den am feinsten verästelten Gefäßen von Hirn und Rückenmark führen die Gasperlen zu Verstopfungen; nach 30 bis 60 Minuten beginnen heftige Entzündungsprozesse, mit Symptomen wie Muskelschwäche, Koordinations- und Sehstörungen, Lähmungserscheinungen. Ohne schnell eingeleitete Gegenmaßnahmen können bleibende Lähmungen und bei der Gasembolie Tod die Folge sein.

Lungenüberdruckunfälle basieren auf dem mechanischen Problem der Lungenüberdehnung, die zum Lungenriss führt. Beim Aufstieg des Tauchers dehnt sich die luftgefüllte Lunge aus, normalerweise kein Problem, solange der Taucher nicht die Luft anhält: Der Lungenautomat, das letzte Ventil zwischen Mund und Gasflasche, sorgt für den ständigen Druckausgleich zwischen Umgebungswasser und Lungeninhalt. Wenn aber durch zu schnelles Auftauchen oder Vorerkrankungen das Gas nicht rasch genug aus der Lunge abströmt, erhöht sich der Druck in der Lunge gefährlich. Im schlimmsten Fall kommt es zum Lungenriss und damit unter Umständen auch hier zur Gasembolie: Gas dringt durch die Lungenbläschen in das arterielle Gefäßsystem ein und wandert, wie Perlen an einer Schnur, bis ins Gehirn. Dabei kann der Taucher Symptome wie bei einem Schlaganfall erleiden.

Die Therapie ist bei beiden Unfallarten identisch: Während des Transports zur Druckkammer wird der Patient mit reinem Sauerstoff aus dem Notfallgerät beatmet – bis zu sechs Stunden lang. In der Kammer, die in populären Tauchrevieren nie sehr weit entfernt sein sollte, folgt dann die hyperbare Sauerstofftherapie: Der Patient erhält in der Regel Sauerstoff unter dem Druck von 18 Meter Tiefe. Das entspricht dem enormen Partialdruck von 2,8 bar. Alle 20 Minuten wird für fünf Minuten pausiert und mit normalem Druckluftgemisch beatmet, damit der reine Sauerstoff den Patienten nicht vergiftet. Wenn die Pausen eingehalten werden, wäscht das Oxygen über Stunden den Stickstoff aus Gewebe und Gefäßen des Opfers.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 48. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Oliver Driesen, Jahrgang 1966, ist freier Wirtschaftsjournalist und lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb er in mare No. 44 über den Gebrauchtschiffhandel. Bei der Recherche zur Flüssigatmung erstaunten ihn die Dimensionen des Atemorgans: Die stark zerklüftete Lungenoberfläche, erfuhr er an der Charité, wäre ausgebreitet so groß wie ein Volleyballfeld.

| Lieferstatus | Lieferbar |

|---|---|

| Vita | Oliver Driesen, Jahrgang 1966, ist freier Wirtschaftsjournalist und lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb er in mare No. 44 über den Gebrauchtschiffhandel. Bei der Recherche zur Flüssigatmung erstaunten ihn die Dimensionen des Atemorgans: Die stark zerklüftete Lungenoberfläche, erfuhr er an der Charité, wäre ausgebreitet so groß wie ein Volleyballfeld. |

| Person | Von Oliver Driesen |

| Lieferstatus | Lieferbar |

| Vita | Oliver Driesen, Jahrgang 1966, ist freier Wirtschaftsjournalist und lebt in Hamburg. Zuletzt schrieb er in mare No. 44 über den Gebrauchtschiffhandel. Bei der Recherche zur Flüssigatmung erstaunten ihn die Dimensionen des Atemorgans: Die stark zerklüftete Lungenoberfläche, erfuhr er an der Charité, wäre ausgebreitet so groß wie ein Volleyballfeld. |

| Person | Von Oliver Driesen |