Wagen heißt leben

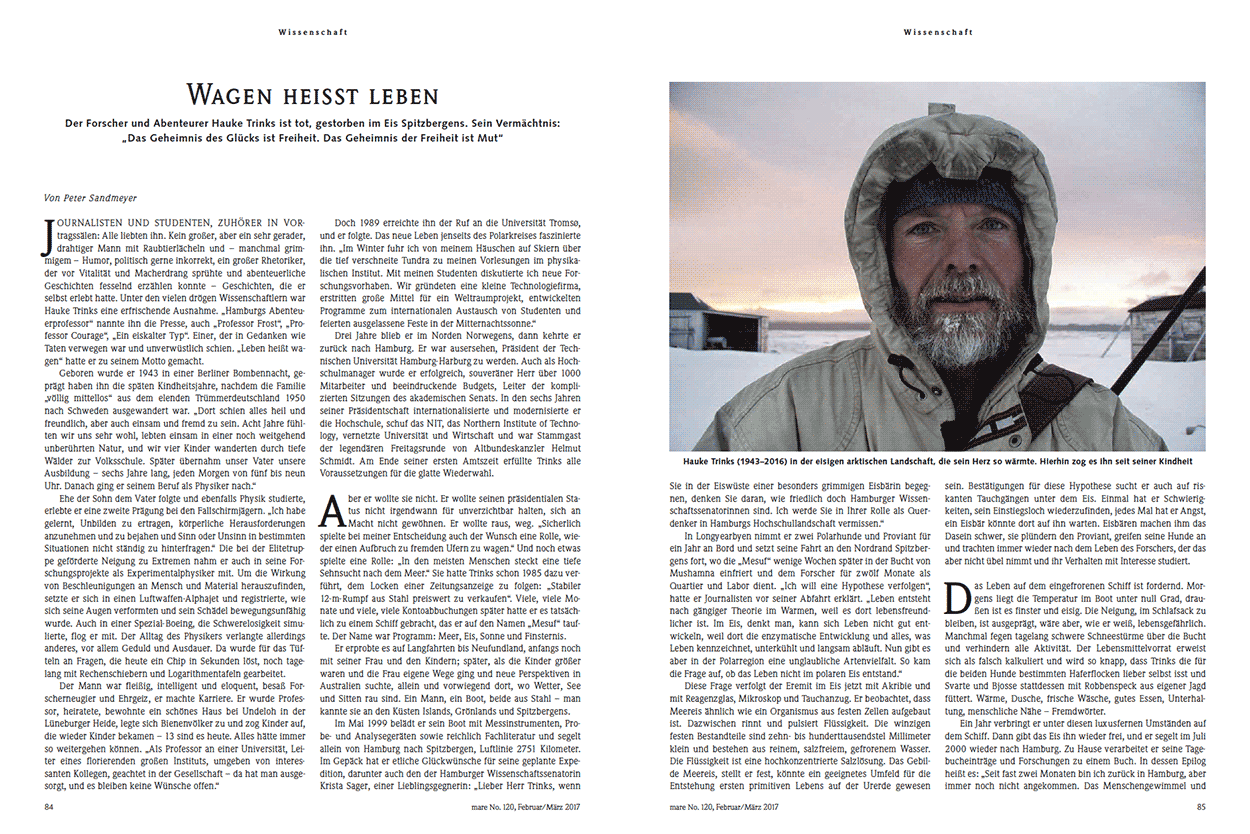

Journalisten und Studenten, Zuhörer in Vortragssälen: Alle liebten ihn. Kein großer, aber ein sehr gerader, drahtiger Mann mit Raubtierlächeln und – manchmal grimmigem – Humor, politisch gerne inkorrekt, ein großer Rhetoriker, der vor Vitalität und Macherdrang sprühte und abenteuerliche Geschichten fesselnd erzählen konnte – Geschichten, die er selbst erlebt hatte. Unter den vielen drögen Wissenschaftlern war Hauke Trinks eine erfrischende Ausnahme. „Hamburgs Abenteuerprofessor“ nannte ihn die Presse, auch „Professor Frost“, „Professor Courage“, „Ein eiskalter Typ“. Einer, der in Gedanken wie Taten verwegen war und unverwüstlich schien. „Leben heißt wagen“ hatte er zu seinem Motto gemacht.

Geboren wurde er 1943 in einer Berliner Bombennacht, geprägt haben ihn die späten Kindheitsjahre, nachdem die Familie „völlig mittellos“ aus dem elenden Trümmerdeutschland 1950 nach Schweden ausgewandert war. „Dort schien alles heil und freundlich, aber auch einsam und fremd zu sein. Acht Jahre fühlten wir uns sehr wohl, lebten einsam in einer noch weitgehend unberührten Natur, und wir vier Kinder wanderten durch tiefe Wälder zur Volksschule. Später übernahm unser Vater unsere Ausbildung – sechs Jahre lang, jeden Morgen von fünf bis neun Uhr. Danach ging er seinem Beruf als Physiker nach.“

Ehe der Sohn dem Vater folgte und ebenfalls Physik studierte, erlebte er eine zweite Prägung bei den Fallschirmjägern. „Ich habe gelernt, Unbill zu ertragen, körperliche Herausforderungen anzunehmen und zu bejahen und Sinn oder Unsinn in bestimmten Situationen nicht ständig zu hinterfragen.“ Die bei der Elitetruppe geförderte Neigung zu Extremen nahm er auch in seine Forschungsprojekte als Experimentalphysiker mit. Um die Wirkung von Beschleunigungen an Mensch und Material herauszufinden, setzte er sich in einen Luftwaffen-Alphajet und registrierte, wie sich seine Augen verformten und sein Schädel bewegungsunfähig wurde. Auch in einer Spezial-Boeing, die Schwerelosigkeit simulierte, flog er mit. Der Alltag des Physikers verlangte allerdings anderes, vor allem Geduld und Ausdauer. Da wurde für das Tüfteln an Fragen, die heute ein Chip in Sekunden löst, noch tagelang mit Rechenschiebern und Logarithmentafeln gearbeitet.

Der Mann war fleißig, intelligent und eloquent, besaß Forscherneugier und Ehrgeiz, er machte Karriere. Er wurde Professor, heiratete, bewohnte ein schönes Haus bei Undeloh in der Lüneburger Heide, legte sich Bienenvölker zu und zog Kinder auf, die wieder Kinder bekamen – 13 sind es heute. Alles hätte immer so weitergehen können. „Als Professor an einer Universität, Leiter eines florierenden großen Instituts, umgeben von interessanten Kollegen, geachtet in der Gesellschaft – da hat man ausgesorgt, und es bleiben keine Wünsche offen.“

Doch 1989 erreichte ihn der Ruf an die Universität Tromsø, und er folgte. Das neue Leben jenseits des Polarkreises faszinierte ihn. „Im Winter fuhr ich von meinem Häuschen auf Skiern über die tief verschneite Tundra zu meinen Vorlesungen im physikalischen Institut. Mit meinen Studenten diskutierte ich neue Forschungsvorhaben. Wir gründeten eine kleine Technologiefirma, erstritten große Mittel für ein Weltraumprojekt, entwickelten Programme zum internationalen Austausch von Studenten und feierten ausgelassene Feste in der Mitternachtssonne.“

Drei Jahre blieb er im Norden Norwegens, dann kehrte er zurück nach Hamburg. Er war ausersehen, Präsident der Technischen Universität Hamburg-Harburg zu werden. Auch als Hochschulmanager wurde er erfolgreich, souveräner Herr über 1000 Mitarbeiter und beeindruckende Budgets, Leiter der komplizierten Sitzungen des akademischen Senats. In den sechs Jahren seiner Präsidentschaft internationalisierte und modernisierte er die Hochschule, schuf das NIT, das Northern Institute of Technology, vernetzte Universität und Wirtschaft und war Stammgast der legendären Freitagsrunde von Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Am Ende seiner ersten Amtszeit erfüllte Trinks alle Voraussetzungen für die glatte Wiederwahl.

Aber er wollte sie nicht. Er wollte seinen präsidentialen Status nicht irgendwann für unverzichtbar halten, sich an Macht nicht gewöhnen. Er wollte raus, weg. „Sicherlich spielte bei meiner Entscheidung auch der Wunsch eine Rolle, wieder einen Aufbruch zu fremden Ufern zu wagen.“ Und noch etwas spielte eine Rolle: „In den meisten Menschen steckt eine tiefe Sehnsucht nach dem Meer.“ Sie hatte Trinks schon 1985 dazu verführt, dem Locken einer Zeitungsanzeige zu folgen: „Stabiler 12-m-Rumpf aus Stahl preiswert zu verkaufen“. Viele, viele Monate und viele, viele Kontoabbuchungen später hatte er es tatsächlich zu einem Schiff gebracht, das er auf den Namen „Mesuf“ taufte. Der Name war Programm: Meer, Eis, Sonne und Finsternis.

Er erprobte es auf Langfahrten bis Neufundland, anfangs noch mit seiner Frau und den Kindern; später, als die Kinder größer waren und die Frau eigene Wege ging und neue Perspektiven in Australien suchte, allein und vorwiegend dort, wo Wetter, See und Sitten rau sind. Ein Mann, ein Boot, beide aus Stahl – man kannte sie an den Küsten Islands, Grönlands und Spitzbergens.

Im Mai 1999 belädt er sein Boot mit Messinstrumenten, Probe- und Analysegeräten sowie reichlich Fachliteratur und segelt allein von Hamburg nach Spitzbergen, Luftlinie 2751 Kilometer. Im Gepäck hat er etliche Glückwünsche für seine geplante Expedition, darunter auch den der Hamburger Wissenschaftssenatorin Krista Sager, einer Lieblingsgegnerin: „Lieber Herr Trinks, wenn Sie in der Eiswüste einer besonders grimmigen Eisbärin begegnen, denken Sie daran, wie friedlich doch Hamburger Wissenschaftssenatorinnen sind. Ich werde Sie in Ihrer Rolle als Querdenker in Hamburgs Hochschullandschaft vermissen.“

In Longyearbyen nimmt er zwei Polarhunde und Proviant für ein Jahr an Bord und setzt seine Fahrt an den Nordrand Spitzbergens fort, wo die „Mesuf“ wenige Wochen später in der Bucht von Mushamna einfriert und dem Forscher für zwölf Monate als Quartier und Labor dient. „Ich will eine Hypothese verfolgen“, hatte er Journalisten vor seiner Abfahrt erklärt. „Leben entsteht nach gängiger Theorie im Warmen, weil es dort lebensfreundlicher ist. Im Eis, denkt man, kann sich Leben nicht gut entwickeln, weil dort die enzymatische Entwicklung und alles, was Leben kennzeichnet, unterkühlt und langsam abläuft. Nun gibt es aber in der Polarregion eine unglaubliche Artenvielfalt. So kam die Frage auf, ob das Leben nicht im polaren Eis entstand.“

Diese Frage verfolgt der Eremit im Eis jetzt mit Akribie und mit Reagenzglas, Mikroskop und Tauchanzug. Er beobachtet, dass Meereis ähnlich wie ein Organismus aus festen Zellen aufgebaut ist. Dazwischen rinnt und pulsiert Flüssigkeit. Die winzigen festen Bestandteile sind zehn- bis hunderttausendstel Millimeter klein und bestehen aus reinem, salzfreiem, gefrorenem Wasser. Die Flüssigkeit ist eine hochkonzentrierte Salzlösung. Das Gebilde Meereis, stellt er fest, könnte ein geeignetes Umfeld für die Entstehung ersten primitiven Lebens auf der Urerde gewesen sein. Bestätigungen für diese Hypothese sucht er auch auf riskanten Tauchgängen unter dem Eis. Einmal hat er Schwierigkeiten, sein Einstiegsloch wiederzufinden, jedes Mal hat er Angst, ein Eisbär könnte dort auf ihn warten. Eisbären machen ihm das Dasein schwer, sie plündern den Proviant, greifen seine Hunde an und trachten immer wieder nach dem Leben des Forschers, der das aber nicht übel nimmt und ihr Verhalten mit Interesse studiert.

Das Leben auf dem eingefrorenen Schiff ist fordernd. Morgens liegt die Temperatur im Boot unter null Grad, draußen ist es finster und eisig. Die Neigung, im Schlafsack zu bleiben, ist ausgeprägt, wäre aber, wie er weiß, lebensgefährlich. Manchmal fegen tagelang schwere Schneestürme über die Bucht und verhindern alle Aktivität. Der Lebensmittelvorrat erweist sich als falsch kalkuliert und wird so knapp, dass Trinks die für die beiden Hunde bestimmten Haferflocken lieber selbst isst und Svarte und Bjosse stattdessen mit Robbenspeck aus eigener Jagd füttert. Wärme, Dusche, frische Wäsche, gutes Essen, Unterhaltung, menschliche Nähe – Fremdwörter.

Ein Jahr verbringt er unter diesen luxusfernen Umständen auf dem Schiff. Dann gibt das Eis ihn wieder frei, und er segelt im Juli 2000 wieder nach Hamburg. Zu Hause verarbeitet er seine Tagebucheinträge und Forschungen zu einem Buch. In dessen Epilog heißt es: „Seit fast zwei Monaten bin ich zurück in Hamburg, aber immer noch nicht angekommen. Das Menschengewimmel und Telefongebimmel geht mir auf die Nerven. Ich sage mir: ‚Hauke, in diese Welt passt du nicht mehr richtig.‘“ In dieser Welt hält ihn auch nicht mehr viel. Seine Frau und er haben sich getrennt, die Kinder gehen eigene Wege. Und die alten Kollegen „eilen von einer wichtigen Besprechung zur nächsten, beantragen Forschungsgelder und erledigen zwischendurch Verwaltungsarbeit“.

Der Abschied aus dieser Welt vollzieht sich in Schüben. Den ersten hat er zwei Jahre später. Da sitzt er wieder im „Barentz Pub“, seiner Stammkneipe in Longyearbyen. Es zieht ihn erneut ins Eis, mit Macht. Aber es soll um mehr als Mikroorganismen gehen bei der nächsten Expedition, diesmal nach Nordaustland, der Insel nordöstlich von Spitzbergen, gottverlassen, voller Moränen, Eisbrocken und Gletschergebirge. „Ich will den Prinzipien und Formen des Zusammenlebens verschiedener Wesen nachspüren. Wie funktioniert das Leben unter den dort herrschenden extremen Bedingungen? Wie überleben hier einfache Wesen, etwa kleine Krebse, oder aber auch große, mächtige Tiere wie Walrosse? Und was unterscheidet uns von Eisbären, wenn wir in der eisigen Polarnacht ums Überleben kämpfen?“

Und diesmal will er sein Spektrum um einen entscheidenden Aspekt erweitern. Er will eine Frau mitnehmen und die Zweisamkeit mit ihr „unter experimentell sauber definierten Bedingungen“ studieren. „Ich hoffe, in Kinnvika Erkenntnisse über das Zusammenleben von Mann und Frau zu gewinnen, ähnlich, wie ich während meines Aufenthalts in Mushamna viel über das Wesen des einzelnen Menschen erfahren durfte.“ Eine Partnerin dafür hat er nicht, aber dann findet er sie gleich am Pubtresen in Longyearbyen. Sie heißt Marie Tièche, ist 44 Jahre alt, schottisch-britischer Herkunft, war Bibliothekarin und verheiratet, kann Handarbeiten, Kochen und Kajak fahren und hat Appetit auf Abenteuer. Wieder also Kampf gegen Kälte und Eisbären, aber diesmal zu zweit in einer vier mal vier Meter großen und zwei Meter hohen Holzhütte, die mit Ketten am Boden verankert ist, damit sie bei Sturm nicht wegfliegt. Die Behausung enthält einen Kanonenofen und zwei Bettgestelle, zwischen denen ein Tisch steht, dessen Platte sich die beiden in zwei gleiche Hälften aufteilen. „So bleibt wenigstens ein Minimum an Privatsphäre“, notiert Marie.

Zum Stoff für den ultimativen Eheratgeber bringt es der zwölfmonatige Trip des Pärchens in der arktischen Isolierstation nicht, aber Tipps für fürsorglichen Umgang bietet er durchaus. Liest man die Briefe, die Marie aus der sturmumtosten Hütte an eine Freundin geschrieben hat, staunt man darüber, wie vorsorgend Trinks geplant und woran er bei der Vorbereitung des Aufenthalts alles gedacht hat. „Manchmal, wenn ich etwas traurig oder niedergeschlagen war, hat er eine kleine Überraschung für mich. Mal ein niedliches kleines Büchlein mit Anleitungen für Stickereien, mal eine duftende Seife oder ein paar Süßigkeiten. Eines Morgens schenkte er mir die englische Ausgabe von ,Max und Moritz‘.“ Auch für die Unterhaltung seiner Gefährtin sorgt der erfahrene Überwinterer mit Hingabe und Humor. „Einen Fernseher habe ich hier nie vermisst, zumal täglich eine Alternative gegeben ist: die ‚Haukeshow‘! Das ist viel lustiger als diese geistlosen Sendungen. Hauke bietet mir unterhaltsame Komödien, Dokumentationen, wissenschaftliche Sendungen und viel Politik, allerdings niemals Sport. Ergänzend empfangen wir über Funk Nachrichten aus aller Welt. Danach kommentiert er das Gehörte und flucht dabei wie ein Kutscher.“ Maries Resümee nach zwölf Monaten: „Dieses Jahr war einzigartig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie solche Erlebnisse übertroffen werden können.“

Auch der Gastgeber der „Haukeshow“ ist am Ende des Jahres hoch zufrieden mit seinen Resultaten, den menschlichen wie den wissenschaftlichen. Über seine Erlebnisse schreibt er ein Buch; seine Ergebnisse legt er der Fachwelt, gemeinsam mit zwei Kollegen, in der ersten umfassenden Studie seiner Theorie vor: „Ice and the Origin of Life“. Zahlreiche experimentelle Befunde und wissenschaftliche Theorien anderer Fachleute untermauerten seine „zunächst etwas gewagte Idee“ mit einem soliden Fundament.

In der Komfortzone hält es ihn nicht lange. Eine neue Heimat findet er auf Utsira, einer Insel zehn Meilen vor Norwegens Küste nordwestlich von Stavanger. Sechs Quadratkilometer, 200 Einwohner, zwei kleine Häfen, ein Supermarkt, keine Kneipe. Trinks kam häufig hierher. Ein Fischer bot ihm schließlich ein 130 Jahre altes Holzhaus an, das abgerissen werden sollte. Zwei größere Zimmer unten, zwei kleinere oben. Aus dem einem Fenster schaut man auf den Südhafen, aus dem anderen auf die See, der Wind weht frisch um die Ecken und durch viele Fugen. Trinks kaufte das Haus, setzte es instand und zog ein – mit seinem Grönlandhund Hey, vielen Büchern und noch mehr Erinnerungen an seine Fahrten, Fotos, Karten, versteinertes Holz, Wrackteile, Eisbärknochen. Er lebt ohne Fernseher und Laptop, hat aber ein Radio, mit dem er Deutsche Welle hört. „Ich bin ein Dinosuarier.“ Das Erstaunliche: Der Zivilisationsflüchtling entwickelt sich nicht zum Schrat, wird kein menschenscheuer Kauz. Trifft man ihn während seiner Besuche in Hamburg beim Italiener, fließt der Rotwein, bis die Kellner die Stühle auf die Tische stellen, und ebenso lange diskutiert er leidenschaftlich über Gott und die Welt, lieber allerdings über die Welt als über Gott. Und auf Utsira, wo es kein Hotel gibt, räumt er für seinen Besucher nach dem letzten Whisky seine Schlafkammer, übernachtet auf dem Sofa im Wohnzimmer und wartet am Morgen auf den Gast gut gelaunt mit einem fabelhaften Frühstück und all den Themen, die ihm bei der Zubereitung durch den Kopf gegangen sind.

Manchmal fährt er mit einem der beiden Fischer der Insel zum Fang hinaus, ansonsten wertet er seine Beobachtungen der Natur des polaren Nordens aus. In einem geplanten neuen Buch relativiert er die ethische und moralische Alleinstellung des Menschen und gibt dem Werk den ironisch-provokanten Titel „Eisbären sind auch nur Menschen“. Er beschäftigt sich mit Büchern und Berichten über die Entdecker, Forscher und Abenteurer in den polaren Eisregionen, die er selbst gut kennt.

Er hatte noch einiges vor – neue Forschungen, weitere Bücher, Besuche bei den Enkeln, die über die ganze Welt verstreut leben. Aber es kommt anders.

Am 20. Juli 2016 kehrt Trinks von einem Besuch in Deutschland zurück nach Utsira. Am 4. August fliegt er nach Longyearbyen. Einige Tage später trifft er mit Ski, Rucksack und Bärenflinte in einer Hütte in Revneset ein, die vier Stunden Marsch von Spitzbergens Hauptort entfernt in vollkommener Einsamkeit liegt. Hier will er den Winter verbringen, wieder einmal allein. In gelegentlichen Telefonaten mit Marie erwähnt er, dass er sich nicht gesund fühle. Arztbesuche lehnt er aber ab; seinen letzten hatte er mit 15. Anfang September schickt er von Longyearbyen eine E-Mail. „Bin wieder auf Spitzbergen“, schreibt er einem Freund, „allein in meiner Hütte, vielleicht für den Rest meines Lebens.“

Trinks weiß, dass ein Bericht über ihn in mare erscheinen wird und er dafür noch einige Fragen beantworten soll. Am 3. Dezember meldet er sich in Hamburg. Das Gespräch muss kurz sein, weil er den Akku seines Telefons nur per Hand laden kann und die Kapazität gering ist. Er sagt, dass er sich „sehr müde, sehr kaputt und sehr krank“ fühle, er sich aber jeden Morgen nackt vor seiner Hütte einen Eimer Wasser über den Kopf gieße, „das macht mich wieder für einen Tag lebensfähig“.

Auf die Frage, womit er sich beschäftige, antwortet er: „Ich denke viel über mein Leben nach und ziehe eine Art Bilanz. Ich denke über meine Familie nach und über meine Fehler. Ich habe eine Menge Fehler gemacht. Ich fühle mich privilegiert, das tun zu können. Die meisten sterben ja ohne diese Chance.“

Die nächste Frage: Gilt sein Motto „Leben heißt wagen“ auch umgekehrt – ohne Wagnis kein Leben? „Wer nicht wagt, der lebt nicht“, antwortet er. „Ich glaube, viele alte Menschen, die zehn Jahre vor sich hin röcheln, ohne loslassen zu können – diese Leute haben nicht gelebt. Wer richtig gelebt hat, der kann auch sterben. Ja, leben heißt wagen, und zwar bis zum Äußersten.“

Am Ende des Gesprächs zwei Nachfragen. „Du sagst, du fühlst dich krank und du bist krank. Hast du dich in deine Hütte zurückgezogen wie der alte Löwe ins Dickicht, um zu sterben?“ „Auch ein bisschen so. Deswegen bin ich in Spitzbergen. Das habe ich an Eisbären erlebt, die ziehen sich dann auch zurück. Ich würde es ablehnen, von Ärzten oder Familienmitgliedern beobachtet zu werden, die mich jeden Tag fragen ,Wie fühlst du dich?‘. Schrecklich ! Lieber lecke ich meine Wunden und sterbe so vor mich hin. Mit dem alten Löwen hast du schon recht. Aber du weißt, dass ich ein absolut optimistischer Mensch bin. Leute, habt euch nicht so! Jeder stirbt. Jeder, der geboren wird, fängt an zu sterben. So ist das nun mal.“ „Aber wir dürfen doch hoffen, dich wiederzusehen?“ „Ja, keine Sorge. Ich fühle mich den Umständen entsprechend wohl, ich habe auch keine Schmerzen. Aber ich weiß, wo es langgeht.“

Hauke Trinks wird am 13. Dezember vor seiner Hütte erfroren aufgefunden. Marie hatte sich Sorgen um ihn gemacht und die Polizei in Longyearbyen alarmiert. Er ist zwischen dem 4. und 10. Dezember gestorben. Die Temperaturen in dieser Zeit lagen zwischen minus zehn und minus 20 Grad. Er hat verfügt, dass seine Asche ins Meer verstreut wird.

Autor Peter Sandmeyer, Jahrgang 1944, lernte Trinks im Jahr 2000 nach dessen erster Überwinterung auf Spitzbergen kennen. Seither blieben sie in Verbindung und wurden zu Freunden. Vorgesehen war, dass die beiden sich für dieses Porträt auf Utsira treffen sollten. Aber es kam anders. Trinks’ letzter Essay „Das demokratische Prinzip“ erschien in mare No. 119.

| Vita | Autor Peter Sandmeyer, Jahrgang 1944, lernte Trinks im Jahr 2000 nach dessen erster Überwinterung auf Spitzbergen kennen. Seither blieben sie in Verbindung und wurden zu Freunden. Vorgesehen war, dass die beiden sich für dieses Porträt auf Utsira treffen sollten. Aber es kam anders. Trinks’ letzter Essay „Das demokratische Prinzip“ erschien in mare No. 119. |

|---|---|

| Person | Von Peter Sandmeyer |

| Vita | Autor Peter Sandmeyer, Jahrgang 1944, lernte Trinks im Jahr 2000 nach dessen erster Überwinterung auf Spitzbergen kennen. Seither blieben sie in Verbindung und wurden zu Freunden. Vorgesehen war, dass die beiden sich für dieses Porträt auf Utsira treffen sollten. Aber es kam anders. Trinks’ letzter Essay „Das demokratische Prinzip“ erschien in mare No. 119. |

| Person | Von Peter Sandmeyer |