Leuchtturm am Ende der Welt

Am Cabo de São Vicente, Europas äußerstem Südwesten, stürzt das Land halsbrecherisch über die Klippen in den schäumenden Ozean hinab und verschwindet in der Meerestiefe. „Wo das Land endet und das Meer beginnt…“, hatte Luís de Camões vor einem halben Jahrtausend gedichtet, „da liegt Portugal“. Anfang oder Ende? Eine Frage für Denker. Zur Zeit des Nationaldichters, den seine poetische Beschreibung der portugiesischen Geographie auch bei uns bekannt gemacht hat, endete an der südwestlichsten Landspitze im Algarve die Welt.

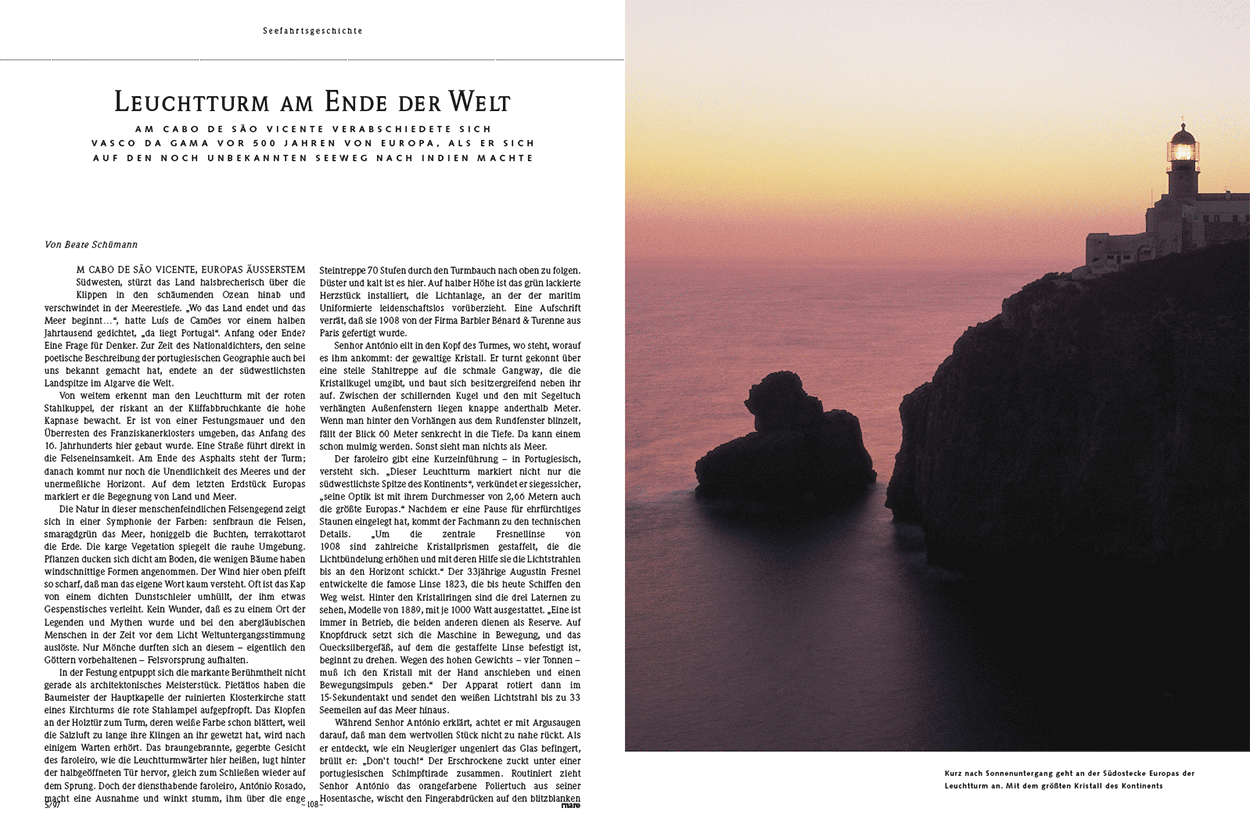

Von weitem erkennt man den Leuchtturm mit der roten Stahlkuppel, der riskant an der Kliffabbruchkante die hohe Kapnase bewacht. Er ist von einer Festungsmauer und den Überresten des Franziskanerklosters umgeben, das Anfang des 16. Jahrhunderts hier gebaut wurde. Eine Straße führt direkt in die Felseneinsamkeit. Am Ende des Asphalts steht der Turm; danach kommt nur noch die Unendlichkeit des Meeres und der unermessliche Horizont. Auf dem letzten Erdstück Europas markiert er die Begegnung von Land und Meer.

Die Natur in dieser menschenfeindlichen Felsengegend zeigt sich in einer Symphonie der Farben: senfbraun die Felsen, smaragdgrün das Meer, honiggelb die Buchten, terrakottarot die Erde. Die karge Vegetation spiegelt die raue Umgebung. Pflanzen ducken sich dicht am Boden, die wenigen Bäume haben windschnittige Formen angenommen. Der Wind hier oben pfeift so scharf, dass man das eigene Wort kaum versteht. Oft ist das Kap von einem dichten Dunstschleier umhüllt, der ihm etwas Gespenstisches verleiht. Kein Wunder, dass es zu einem Ort der Legenden und Mythen wurde und bei den abergläubischen Menschen in der Zeit vor dem Licht Weltuntergangsstimmung auslöste. Nur Mönche durften sich an diesem – eigentlich den Göttern vorbehaltenen – Felsvorsprung aufhalten.

In der Festung entpuppt sich die markante Berühmtheit nicht gerade als architektonisches Meisterstück. Pietätlos haben die Baumeister der Hauptkapelle der ruinierten Klosterkirche statt eines Kirchturms die rote Stahlampel aufgepfropft. Das Klopfen an der Holztür zum Turm, deren weiße Farbe schon blättert, weil die Salzluft zu lange ihre Klingen an ihr gewetzt hat, wird nach einigem Warten erhört. Das braungebrannte, gegerbte Gesicht des faroleiro, wie die Leuchtturmwärter hier heißen, lugt hinter der halbgeöffneten Tür hervor, gleich zum Schließen wieder auf dem Sprung. Doch der diensthabende faroleiro, António Rosado, macht eine Ausnahme und winkt stumm, ihm über die enge Steintreppe 70 Stufen durch den Turmbauch nach oben zu folgen. Düster und kalt ist es hier. Auf halber Höhe ist das grün lackierte Herzstück installiert, die Lichtanlage, an der der maritim Uniformierte leidenschaftslos vorüberzieht. Eine Aufschrift verrät, dass sie 1908 von der Firma Barbier Bénard & Turenne aus Paris gefertigt wurde.

Senhor António eilt in den Kopf des Turmes, wo steht, worauf es ihm ankommt: der gewaltige Kristall. Er turnt gekonnt über eine steile Stahltreppe auf die schmale Gangway, die die Kristallkugel umgibt, und baut sich besitzergreifend neben ihr auf. Zwischen der schillernden Kugel und den mit Segeltuch verhängten Außenfenstern liegen knappe anderthalb Meter. Wenn man hinter den Vorhängen aus dem Rundfenster blinzelt, fällt der Blick 60 Meter senkrecht in die Tiefe. Da kann einem schon mulmig werden. Sonst sieht man nichts als Meer.

Der faroleiro gibt eine Kurzeinführung – in Portugiesisch, versteht sich. „Dieser Leuchtturm markiert nicht nur die südwestlichste Spitze des Kontinents“, verkündet er siegessicher, „seine Optik ist mit ihrem Durchmesser von 2,66 Metern auch die größte Europas.“ Nachdem er eine Pause für ehrfürchtiges Staunen eingelegt hat, kommt der Fachmann zu den technischen Details. „Um die zentrale Fresnellinse von 1908 sind zahlreiche Kristallprismen gestaffelt, die die Lichtbündelung erhöhen und mit deren Hilfe sie die Lichtstrahlen bis an den Horizont schickt.“ Der 33jährige Augustin Fresnel entwickelte die famose Linse 1823, die bis heute Schiffen den Weg weist. Hinter den Kristallringen sind die drei Laternen zu sehen, Modelle von 1889, mit je 1000 Watt ausgestattet. „Eine ist immer in Betrieb, die beiden anderen dienen als Reserve. Auf Knopfdruck setzt sich die Maschine in Bewegung, und das Quecksilbergefäß, auf dem die gestaffelte Linse befestigt ist, beginnt zu drehen. Wegen des hohen Gewichts – vier Tonnen – muss ich den Kristall mit der Hand anschieben und einen Bewegungsimpuls geben.“ Der Apparat rotiert dann im 15-Sekundentakt und sendet den weißen Lichtstrahl bis zu 33 Seemeilen auf das Meer hinaus.

Während Senhor António erklärt, achtet er mit Argusaugen darauf, dass man dem wertvollen Stück nicht zu nahe rückt. Als er entdeckt, wie ein Neugieriger ungeniert das Glas befingert, brüllt er: „Don’t touch!“ Der Erschrockene zuckt unter einer portugiesischen Schimpftirade zusammen. Routiniert zieht Senhor António das orangefarbene Poliertuch aus seiner Hosentasche, wischt den Fingerabdrücken auf den blitzblanken Messingbeschlägen energisch hinterher, faltet es wieder und stopft es zurück in die Tasche. „Don’t touch!“ ist das einzige, was er auf Englisch herausbringt.

Schnell hat der Herr des Kristalls seine Ruhe wiedergefunden und kommt zum Wesentlichen zurück. „Das mit dem ,Weltende‘ müssen Sie sich so vorstellen…“, setzt der sonst eher nüchterne Wärter mit einem leicht melancholischen Blick aus dem Fenster an und gerät ins Schwärmen. „Im Mittelalter entfernten sich die Fischer in ihren Nussschalen kaum aus der Sichtweite der Küste. Die Menschen glaubten damals, dass die Schiffe nicht weit von hier über die Kante der Erdscheibe auf deren andere Seite kippen würden. Erst unsere Entdecker sind in dieses Nichts hineingefahren und haben damit das Weltende zur Strecke gebracht.“ Wie alle Portugiesen kennt sich Senhor António bei Camões und in Entdeckungsgeschichte aus. Der Portugiese Gil Eanes und seine Besatzung waren 1434 die ersten, die sich dem gefürchteten Cabo de Bojador auf der Höhe der Kanarischen Inseln zu nähern wagten. In kochendem Wasser, so hatte man sich zuvor erzählt, würden dort Schiffe versinken, Mann und Maus von dickem Nebel oder garstigen Schlangen gefressen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 5. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Beate Schümann lebte viele Jahre in Lissabon. Die freie Journalistin aus Hamburg hat fünf Bücher über Portugal verfasst.

| Vita | Beate Schümann lebte viele Jahre in Lissabon. Die freie Journalistin aus Hamburg hat fünf Bücher über Portugal verfasst. |

|---|---|

| Person | Von Beate Schümann |

| Vita | Beate Schümann lebte viele Jahre in Lissabon. Die freie Journalistin aus Hamburg hat fünf Bücher über Portugal verfasst. |

| Person | Von Beate Schümann |