Die neue Freiheit

Wenn sie dürften, würden sie es bestimmt gerne einmal machen. Nur so, zum Spaß, der Echtheit zuliebe. Die schwarzen Fremdenführer würden Wärter spielen und die überwiegend weißen Besucher vom Boot scheuchen. Sie würden sie am Kai zusammentreiben und ihnen Hand- und Fußfesseln anlegen. Vielleicht nähmen sie ihnen auch noch die Schuhe und die Socken weg, die dicken Jacken und Pullover. Und dann würden sie sie durchzählen lassen: 54697/05, 54698/05, 54699/05, 54700/05 und so weiter. So wie das früher eben mit den Gefangenen gemacht wurde. Und weil sich die Touristen beim Zählen vermutlich gar so anstellten, müssten sie das Ganze wiederholen. 54697/05, 54698/05, 54699/05. „Wie bescheuert seid ihr eigentlich?“, würden die Fremdenführer schreien, „nicht mal anständig zählen könnt ihr!“ Und wenn sich die Besucher über diesen Empfang beschwerten, dann hieße es nur: „Hört mal, Kaffern und Kulis, das hier ist kein Fünfsternehotel.“ Auch das war ein beliebter Spruch auf Robben Island.

Natürlich machen sie es nicht. Auf der berüchtigten Kerkerinsel vor Kapstadt wird heute niemand mehr gefesselt, niemand mehr gedemütigt, niemand mehr eingesperrt. Aber einige Touristenführer hätten durchaus Gefallen an dieser Idee – nicht weil sie böse Menschen wären, das nicht, aber eine Spur Sarkasmus haben sie alle. Da gibt es zum Beispiel Sipho Nkosi, einen älteren Herrn mit kugelrundem Bauch und sehr zittrigen Händen. „Willkommen auf Robben Island“, sagt er zur eben eingetroffenen Gruppe, „Sie werden diese Gefängnisinsel nie wieder verlassen.“ Und dann lacht er am lautesten, weil ihn die Touristen verwirrt anstarren.

Wie kann der Mann solche Witze machen? Mit solch einer Vergangenheit? Erst 1990 bekam Sipho Nkosi seine Freiheit und seinen Namen zurück, in den Jahren zuvor war er 78/86. Das war seine Nummer auf Robben Island, weil er als 78. Gefangener im Jahr 1986 auf der Insel ankam. „78/86“, sagt Nkosi während der Führung immer wieder, „die Wärter nannten mich nur 78/86, sie haben mir selbst meinen Namen gestohlen.“

Wenn es einen Ort am Kap der Guten Hoffnung gibt, der durch und durch verstörend ist, dann ist das Robben Island. Kein Ausflugsziel wartet mit so vielen Überraschungen, so vielen Verwirrungen, so viel historischem Irrsinn auf wie dieses elf Kilometer vor der Küste von Kapstadt liegende Eiland. Es fängt damit an, dass heute ehemalige Häftlinge als Fremdenführer dort arbeiten, manche von ihnen wohnen sogar auf der Insel. Was aber hält sie freiwillig an einem Ort, an dem sie jahrelang, oft auch jahrzehntelang eingesperrt waren, gedemütigt und gefoltert wurden? Sipho Nkosi jedenfalls mag diese Frage nicht wirklich beantworten, er sagt nur: „Die Leitung des Robben-Island-Museums hat mich gebeten, das zu machen. Sie sagten, ich würde mich auf der Insel auskennen.“

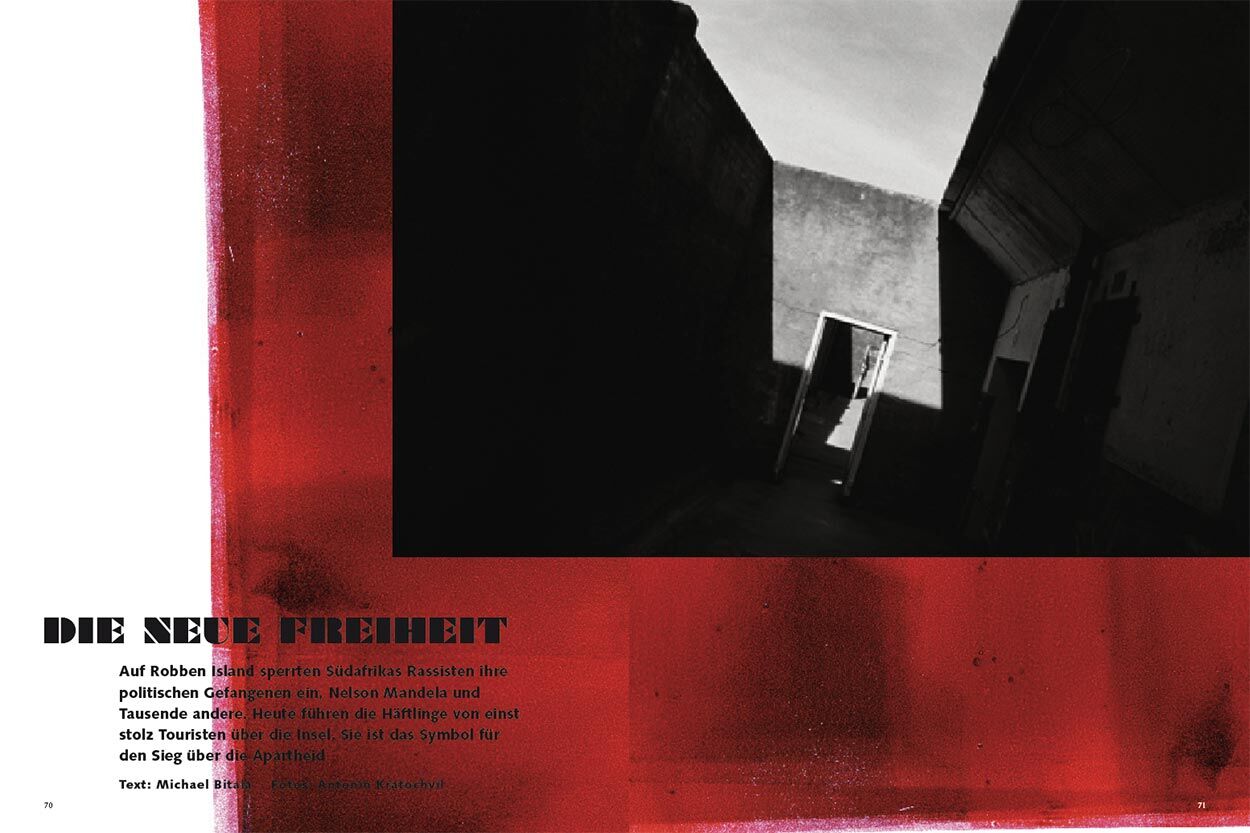

Hat er keinen Drang, diesen Ort ein für allemal zu verlassen? „Es ist ein schwieriger Job“, sagt der Ex-Häftling, und schon treibt er die Besucher weiter durchs Gefängnis: zwei Minuten in den Hof, wo auch er einst Steine klopfen musste; drei Minuten in den Raum der Zensoren, die die Briefe der Gefangenen nahezu komplett geschwärzt haben; zwei Minuten in die schäbigen Duschen, in denen es lange Zeit nur eiskaltes Wasser gab. Und dann geht es noch vier Minuten in die heilige Zelle – anders kann man das Loch nicht bezeichnen, in dem der berühmteste Häftling, Nummer 466/64, 18 Jahre lang inhaftiert war.

Es ist ein winziger, kahler Raum, gerade zwei mal zwei Meter groß. Eine Matte und drei Filzdecken liegen am Boden, ein dunkelbrauner Blecheimer ist die ausgediente Toilette, und an der Wand hängen drei Metallkästen. Dort durfte Nelson Mandela in den letzten Jahren seiner Gefangenschaft Bücher verstauen. Bis auf das Klicken einiger Kameras herrscht Stille. 55 Touristen und kein Wort. So, als ob sie den heiligen Schrein betreten hätten, so, als ob sie darauf warteten, dass der heilige Geist der Freiheit auf sie niederkomme. Ex-Häftling Nkosi aber scheucht die Besucher weiter. „Sie können jetzt noch hinüber zu den Pinguinen oder sich eine Cola kaufen, aber beeilen Sie sich, das Boot fährt in 15 Minuten nach Kapstadt zurück.“

Begrüßung, Inselrundfahrt, Hochsicherheitstrakt, Mandela-Zelle, Pinguine, Cola – so sieht die zweieinhalbstündige Führung auf Robben Island aus. Dazwischen gibt es Horrorstorys aus der Apartheidzeit und ein paar Scherze der ehemaligen Gefangenen. „Ist ein Tourist aus Holland dabei?“, fragt zum Beispiel Fremdenführer Reginald Ahrens. Einer meldet sich. „Warum kommt ihr Holländer immer noch nach Südafrika? Glauben Sie, Ihre Buren-Verwandtschaft hätte uns nicht schon genug gequält?“ Alle lachen, nur der Holländer blickt verwirrt.

Vom Schrecken der Insel, vom Sadismus der Wärter, von der Verzweiflung der Gefangenen bekommt man bei solchen Touren nicht viel mit. Und von der Geschichte der Insel natürlich auch nicht. Man darf keinen Schritt außerhalb der Gruppe machen und keine Minute länger bleiben. All zu viel Freiheit gibt es auf der ehemaligen Gefängnisinsel auch heute noch nicht.

Man muss sich Robben Island also anders nähern. Man sollte telefonieren und Geld ausgeben. Für 2000 südafrikanische Rand, das sind 250 Euro, erklärt sich zum Beispiel der ehemalige Häftling 885/63 bereit, eine Privatführung zu machen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 52. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Michael Bitala, geboren 1965, lebt als Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Kapstadt, davor war er in Nairobi. Für mare besuchte er zum ersten Mal Robben Island – was ihm eine weitere Premiere bescherte: Er erfuhr, wie es ist, in Kapstadt als Tourist behandelt zu werden.

Antonin Kratochvil, Jahrgang 1947, war das letzte Mal vor zehn Jahren in Kapstadt. Er war vor allem von der Geschwindigkeit beeindruckt, mit der sich die Stadt und das Land seither verändert haben.

| Vita | Michael Bitala, geboren 1965, lebt als Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Kapstadt, davor war er in Nairobi. Für mare besuchte er zum ersten Mal Robben Island – was ihm eine weitere Premiere bescherte: Er erfuhr, wie es ist, in Kapstadt als Tourist behandelt zu werden.

Antonin Kratochvil, Jahrgang 1947, war das letzte Mal vor zehn Jahren in Kapstadt. Er war vor allem von der Geschwindigkeit beeindruckt, mit der sich die Stadt und das Land seither verändert haben. |

|---|---|

| Person | Von Michael Bitala und Antonin Kratochvil |

| Vita | Michael Bitala, geboren 1965, lebt als Afrika-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Kapstadt, davor war er in Nairobi. Für mare besuchte er zum ersten Mal Robben Island – was ihm eine weitere Premiere bescherte: Er erfuhr, wie es ist, in Kapstadt als Tourist behandelt zu werden.

Antonin Kratochvil, Jahrgang 1947, war das letzte Mal vor zehn Jahren in Kapstadt. Er war vor allem von der Geschwindigkeit beeindruckt, mit der sich die Stadt und das Land seither verändert haben. |

| Person | Von Michael Bitala und Antonin Kratochvil |