Die kleinen Multis kommen

Ernst August Kiel ist Schiffbauer und Gewerkschafter. Im Moment hauptsächlich Gewerkschafter. Kein besonders angenehmer Job. Als einer von 27 Betriebsräten auf der größten deutschen Werft, den Howaldtswerken in Kiel, gab es in den vergangenen Jahren wenig Erfolge für die Arbeitnehmervertreter. Wenn es um die Arbeitsplätze auf den deutschen Werften geht, wird die Sprache drastisch. Von „Blutbad“ ist dann die Rede, ein „Massaker“, das da stattgefunden habe. Nicht nur in Kiel, auch in Hamburg, in Rostock, in Stralsund und vor allem in Bremen. Seit im letzten Sommer beim Bremer Vulkan endgültig das Licht ausging, sind die Howaldtswerke Deutsche Werft AG (HDW) in Kiel die größten und umsatzstärksten Schiffbauer hierzulande. Der Betriebsrat Ernst August Kiel ist nicht unbedingt stolz darauf, auch bei HDW ist groß ein relativer Begriff. Wo vor wenigen Jahren noch über 10 000 Leute Schiffe zusammenschweißten, reparierten und neu entwickelten, sind gerade mal 3000 übriggeblieben.

Als echte „Großwerften“ galten bisher nur Schiffsschmieden mit einer fünfstelligen Beschäftigtenzahl. „Aber jetzt“, und darauf ist dann auch der Betriebsrat ein bisschen stolz, „macht die Werft gute Gewinne. Wir haben wieder eine Chance.“ Davon zeugt auch der jüngste, weltweit einmalige Wohnschiff-Großauftrag: die 292 Meter lange „World of ResidenSea“ für nahezu eine Milliarde Mark, ein Luxusliner mit 250 Eigentumswohnungen, den HDW im Auftrag des norwegischen Reeders Knut Klosters baut.

Was macht das Erfolgsgeheimnis des Branchenführers HDW aus? Besitzt die geschrumpfte Kieler Preussag-Tochter gar Modellcharakter für den hochproduktiven und damit überlebensfähigen Werftkonzern des Jahres 2010? Immerhin wird das stärkste Schiffbauunternehmen Deutschlands als das Rückgrat eines künftigen Werftenverbundes auf deutsch-europäischer Ebene gehandelt. Ein Rundgang auf dem Gelände der Vorzeigewerft verdeutlicht, worauf der Erfolgskurs der Kieler beruht. HDW besitzt seit längerem zwei ebenbürtige Produktionsstandbeine: ein militärisches und ein ziviles.

Einerseits ist da Dock 8, das größte Dock für Handels- und Passagierschiffe, 400 Meter lang und 100 Meter breit. Wird nicht gerade an einem Großcontainerschiff gearbeitet, haben hier locker zwei bis drei Neubauten Platz.

Doch außer durch das große Trockendock gibt es noch einen weiteren Zugang zum Wasser. Er ist vor neugierigen Blicken abgeschirmt. Trotzdem erkennt man zwei graubauchige Stahlröhren, die an einem abgetrennten Pier dümpeln. „Das sind zwei der fünf U-Boote, die die Bundesmarine ausgemustert hat und die HDW jetzt für Indonesien modernisiert. Wahrscheinlich Ventilatoren, weil’s da ja so heiß ist“, lästert der Betriebsrat.

Die Schiffbauer aus dem zivilen Bereich sind auf die „gehätschelten“ Kollegen aus der Rüstung nicht besonders gut zu sprechen, weil Modernisierungs-Investitionen zuerst deren Arbeitsplätzen zu-gute kommen. Rund die Hälfte des Jahresumsatzes verdient HDW mit Marineaufträgen. Im U-Boot-Bau, darüber zeigt sich vor allem HDW-Sprecherin Waltraut Löcherer stolz, „ist HDW Weltspitze“. Tatsächlich gelang der Kieler High-Tech-Werft mit ihrer Serie „U 212“ erneut ein absatzträchtiger Coup. Die Energie dieser neuen U-Boot-Generation liefern Wasserstoff-Brennzellen, eine buchstäblich weitreichende Revolution in der Antriebstechnik. Denn der Aktionsradius nicht-atomarer U-Boote verdreifacht sich durch die neue Brennstoffzelle. Über ein Jahrzehnt flossen nach Insiderschätzungen aus Bundesmitteln mindestens 100 Millionen Mark in die Forschung und Entwicklung des sogenannten „außenluftunabhängigen Antriebs“. Bisher mussten außer den atomgetriebenen alle U-Boote in regelmäßigen Abständen einen Dieselmotor anwerfen, um ihre Batterien aufzuladen, die den Elektromotor speisen. Der Diesel jedoch braucht Außenluft, die durch einen Schnorchel hereingeholt wird. Dazu muss das U-Boot fast auftauchen und ist deshalb leicht angreifbar. Die neue Brennstoffzelle der HDW-Ingenieure hingegen ermöglicht eine Tauchzeit von 300 statt bislang 100 Stunden; den dafür nötigen Betriebsstrom gewinnt die Zelle durch das kalte Verbrennen von mitgeführtem Sauerstoff und Wasserstoff.

Geordert hat die Bundesmarine vier „U 212“ zum Stückpreis von fast einer Milliarde Mark – nahezu das Vierfache von dem, was ein herkömmliches U-Boot kostet. Wenn das erste Exemplar im Jahr 2002 auf Tauchfahrt geht, verfügt die Bundeswehr über eine U-Boot-Waffe, mit der sie weltweit agieren kann und in vielen Punkten mit den atomaren U-Booten der Weltmächte gleichzieht. Womöglich avanciert „U 212“ als „Nuklear-U-Boot light“ zum Exportschlager, HDW jedenfalls hofft auf weitere Abnehmer aus der Nato.

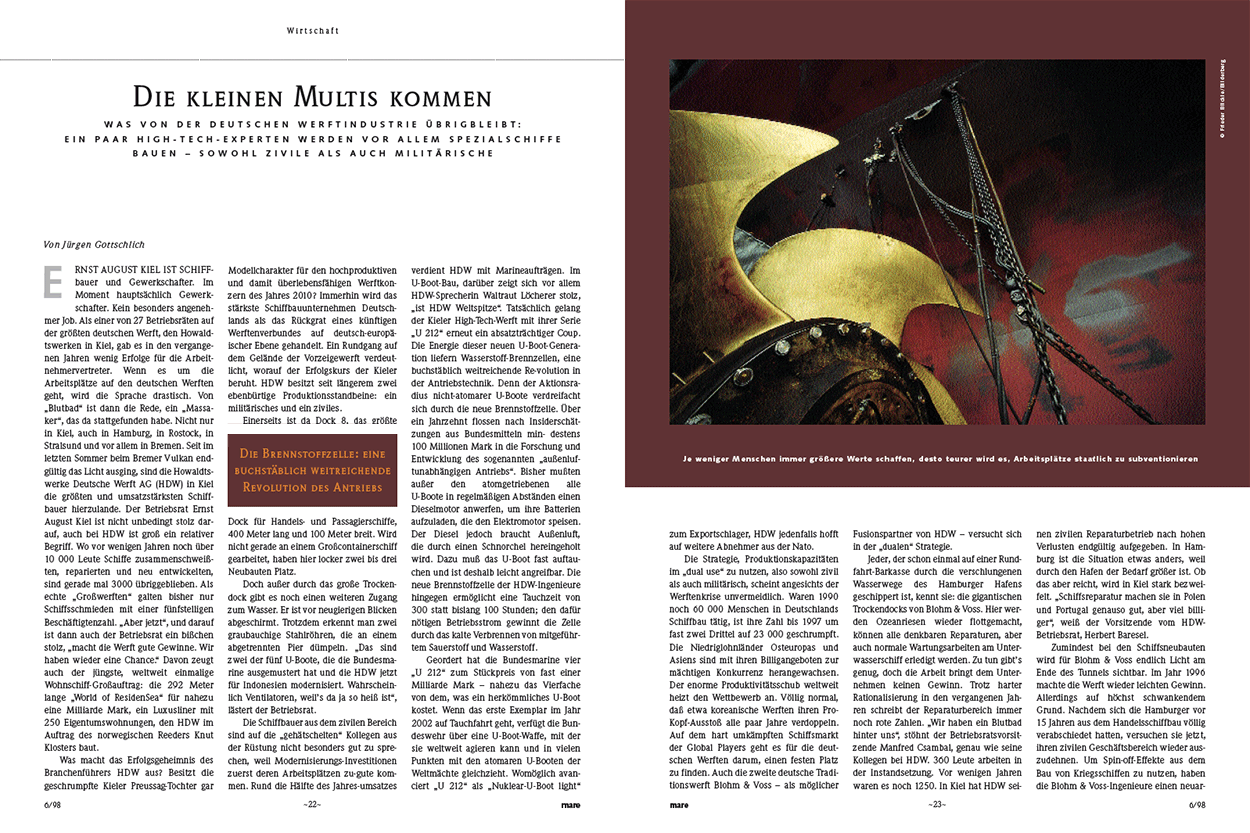

Die Strategie, Produktionskapazitäten im „dual use“ zu nutzen, also sowohl zivil als auch militärisch, scheint angesichts der Werftenkrise unvermeidlich. Waren 1990 noch 60 000 Menschen in Deutschlands Schiffbau tätig, ist ihre Zahl bis 1997 um fast zwei Drittel auf 23 000 geschrumpft. Die Niedriglohnländer Osteuropas und Asiens sind mit ihren Billigangeboten zur mächtigen Konkurrenz herangewachsen. Der enorme Produktivitätsschub weltweit heizt den Wettbewerb an. Völlig normal, daß etwa koreanische Werften ihren Pro-Kopf-Ausstoß alle paar Jahre verdoppeln. Auf dem hart umkämpften Schiffsmarkt der Global Players geht es für die deutschen Werften darum, einen festen Platz zu finden. Auch die zweite deutsche Traditionswerft Blohm & Voss – als möglicher Fusionspartner von HDW – versucht sich in der „dualen“ Strategie.

Jeder, der schon einmal auf einer Rundfahrt-Barkasse durch die verschlungenen Wasserwege des Hamburger Hafens geschippert ist, kennt sie: die gigantischen Trockendocks von Blohm & Voss. Hier werden Ozeanriesen wieder flottgemacht, können alle denkbaren Reparaturen, aber auch normale Wartungsarbeiten am Unterwasserschiff erledigt werden. Zu tun gibt’s genug, doch die Arbeit bringt dem Unternehmen keinen Gewinn. Trotz harter Rationalisierung in den vergangenen Jahren schreibt der Reparaturbereich immer noch rote Zahlen. „Wir haben ein Blutbad hinter uns“, stöhnt der Betriebsratsvorsitzende Manfred Csambal, genau wie seine Kollegen bei HDW. 360 Leute arbeiten in der Instandsetzung. Vor wenigen Jahren waren es noch 1250. In Kiel hat HDW seinen zivilen Reparaturbetrieb nach hohen Verlusten endgültig aufgegeben. In Hamburg ist die Situation etwas anders, weil durch den Hafen der Bedarf größer ist. Ob das aber reicht, wird in Kiel stark bezweifelt. „Schiffsreparatur machen sie in Polen und Portugal genauso gut, aber viel billiger“, weiß der Vorsitzende vom HDW-Betriebsrat, Herbert Baresel.

Zumindest bei den Schiffsneubauten wird für Blohm & Voss endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Im Jahr 1996 machte die Werft wieder leichten Gewinn. Allerdings auf höchst schwankendem Grund. Nachdem sich die Hamburger vor 15 Jahren aus dem Handelsschiffbau völlig verabschiedet hatten, versuchen sie jetzt, ihren zivilen Geschäftsbereich wieder auszudehnen. Um Spin-off-Effekte aus dem Bau von Kriegsschiffen zu nutzen, haben die Blohm & Voss-Ingenieure einen neuartigen Rumpf für schnelle Fährschiffe (bis 35 Knoten) entwickelt. Das hohe technologische Niveau der Werft – bei Blohm & Voss kommen auf 400 Schiffbauer heute 600 Ingenieure – soll auch die Fertigstellung der laut Eigenwerbung „größten (148 Meter) und anspruchvollsten Mega-Yacht überhaupt“ ermöglichen. Die Arbeiten an der Luxus-Yacht, bei der bereits 150 Millionen Mark verbaut sind, hat der geheim- gehaltene Auftraggeber indessen gestoppt. Damit hängt für die Hamburger Spezialisten im Überwasser-Schiffbau wieder fast alles an der Rüstung.

Was für HDW die Brennstoffzelle, ist bei Blohm & Voss „MEKO“. Die bahnbrechende Innovation der Hamburger Konstrukteure besteht in einem modularen System für Bewaffnung, Elektronik und Ausrüstung von Kriegsschiffen. Über standardisierte Module lassen sich nach dem Baukastenprinzip verschiedenste Schiffssysteme „zusammenstecken“ und später schnell austauschen, um sie zu warten, zu reparieren oder zu ersetzen. Ein Verkaufshit, den bereits sieben ausländische Seestreitkräfte bei Blohm & Voss geordert haben. Die Werft fertigte bisher zehn MEKO-Fregatten selber und ließ 30 weitere in Lizenz herstellen. Die Überlegenheit der Modultechnik soll nun in den neuen Fregatten „F 124“ für die Bundesmarine zum Tragen kommen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 6. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Jürgen Gottschlich ehemals Chefredakteur der Berliner taz und stellvertretender Chefredakteur der Wochenpost, arbeitet in Berlin als freier Autor.

| Vita | Jürgen Gottschlich ehemals Chefredakteur der Berliner taz und stellvertretender Chefredakteur der Wochenpost, arbeitet in Berlin als freier Autor. |

|---|---|

| Person | Von Jürgen Gottschlich |

| Vita | Jürgen Gottschlich ehemals Chefredakteur der Berliner taz und stellvertretender Chefredakteur der Wochenpost, arbeitet in Berlin als freier Autor. |

| Person | Von Jürgen Gottschlich |