Container: Seekisten auf Landgang

Der maritimen Legenden sind viele, und auch dem modernen Schiffscontainer werden zahlreiche Vorfahren nachgesagt. Greifen wir einen kaum beachteten Ahnherren der neun Millionen genormten Frachtboxen heraus, die heutzutage über die Weltmeere zirkulieren: den Container der nordamerikanischen Transportfirma Whitepass.

Es war finster und feuchtkalt, als das funkelnagelneue Containerschiff „Clifford J. Rodgers“ am 26. November 1955 um 3 Uhr 47 im kanadischen Montreal mit Zielort Skagway, einem Hafen in Alaska, ablegte. An Bord: standardisierte Blechkästen im Maß acht mal acht mal sieben Fuß (2,44 mal 2,44 mal 2,13 Meter), im Vergleich zu heutigen Stahlgehäusen winzige „Weichlinge“.

Noch kurz zuvor hatte der Versuchscontainer von Whitepass auf seiner allerersten Probefahrt für Aufregung gesorgt. Sein Inhalt: aufrecht gestellte Papierrollen. Eine empfindliche Ladung, denn nach dem traditionellen mehrfachen Umladen von Lastern und Bahnwaggons auf Schiffe und zurück erreichten die Rollen ihren Bestimmungsort oft zerknickt oder gequetscht. Als der Versuchscontainer von Bord gehievt war, geschah vor den Augen einer schaulustigen Menge das peinliche Malheur: Die Türen klemmten fest. Sie hatten sich verformt. Ein Schneidbrenner wurde herbeigeschafft, und begleitet von guten Ratschlägen aus dem Volk sprangen die Türen schließlich auf. Das Gejohle war riesig – aber die Papierrollen in tadellosem Zustand.

Erst ein Schneidbrenner half

So verlief die ein wenig spektakuläre Premiere einer Logistik, von der damals noch niemand ahnte, welch weltbewegendes Potential in ihr steckte. Diese Transporttechnik sollte Häfen und Hafenstädte drastisch verändern und viele Arbeiter überflüssig machen (siehe auch Seite 68 bis 84). Überall geriet der Container zum Sinnbild des rationalisierten Welthandels.

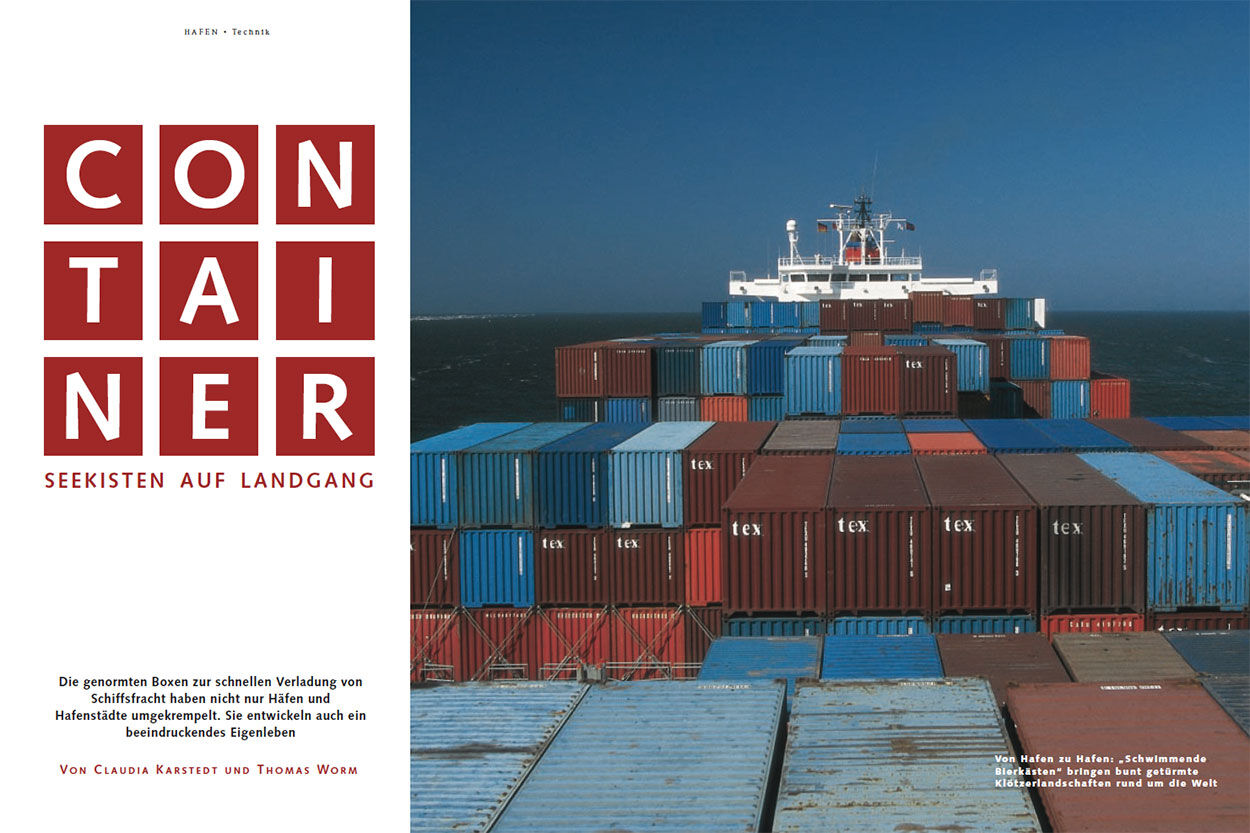

Mittlerweile ist sein Anblick jedem selbstverständlich. Ob als bunt getupfte Klötzerlandschaft an Hafenpiers, ob als getürmte Ladung in plumpen Schiffsbäuchen, ob als Zollhäuschen oder Abfertigungsschalter. Die ozeanische Metallverpackung besitzt inzwischen gar Kultcharakter – kein Jahr vergeht, ohne dass Performancekünstler die schlichte Geometrie ihres Nutzens beschwören.

Der Weg bis dahin war lang. Entscheidende Vorbilder lieferte gewiss auch die US-Marine, die ihren Überseenachschub im II. Weltkrieg durch Normbehälter mit eisernen Eckbeschlägen effektivierte. Nach offizieller Lesart jedoch heißt der eigentliche Erfinder des Schiffscontainers Malcolm McLean.

An einem Tag des Jahres 1937 wartete der junge Trucker ungeduldig am Pier von Hoboken in New Jersey auf die Abfertigung seiner Baumwoll-Ladung und trommelte nervös aufs Lenkrad. „Ich saß da und habe all diese Leute beobachtet, die mit Muskelkraft jede einzelne Kiste, jedes Bündel aus dem Lastwagen hievten und an Trageseile hängten, die sie auf das Schiff beförderten. Dort holten Arbeiter wieder jedes einzelne Stück vom Seil und brachten es zu einer Stelle, wo es gut gelagert werden konnte.“ Plötzlich kam McLean der Gedanke: „Wäre es nicht großartig, den Lasteranhänger komplett aufs Schiff zu heben, ohne den Inhalt überhaupt anfassen zu müssen?“ So jedenfalls wird er in „The Box“ zitiert, einer Container-Anthologie der britischen Versicherungsgesellschaft „TT Club“.

Alles Frotzeln nützte nichts

Fast 20 Jahre später, inzwischen selbst Spediteur, macht McLean 1956 endlich Ernst mit seiner Idee. Er umgeht die unterschiedlichen Beförderungsgesetze der US-Bundesstaaten, indem er seine Anhänger in Port Newark, New Jersey, auf ein umgebautes Tankschiff – die „Ideal X“ – lädt und nach Houston in Texas bringt.

Bald schon merkt er, dass sich die Hängerkästen ohne Fahrgestell sogar aufeinandersetzen lassen. Damit ist der moderne Schiffscontainer geboren. Sein globaler Siegeszug beginnt, obwohl die Container von McLeans Unternehmen „Sealand“ dem Dezimalsystem Hohn sprechen. Die zufällige Truckbreite von acht Fuß – 2,44 Meter – setzt sich als verbindliches Maß für alle ISO-Normboxen durch, bei einer Höhe von gleichfalls acht und einer Länge von 20 Fuß, 6,10 Meter.

Die Europäer bezeichnen die neue Transportart aus den USA zunächst abschätzig als „Containeritis“ und tun sie naserümpfend als eine Modeerscheinung ab. Doch bereits in den 60er Jahren revolutioniert sie die Häfen. Schiffsliegezeiten bemessen sich nun nicht mehr nach Tagen oder Wochen, sondern nach Stunden. In Europa jedoch frönen die Verantwortlichen einem kurzsichtigen Zweckpessimismus. Sie scheuen die immensen Kosten „schwimmender Bierkästen“, dazu passender Frachtbehälter und landseitiger Hafenanlagen. „Sogar die Handelskammer Hamburg ließ sich durch die – von cleveren Werbemanagern einiger Westhäfen – ausgestreuten ‚Prognosen‘ ins Bockshorn jagen und zeichnete eine düstere Zukunft“, heißt es dazu in einer Festschrift der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG. Man glaubt zunächst, dass sich auf jeder Seite des Atlantiks nur ein, zwei Containerhäfen behaupten könnten. Doch als 1966 das Containerschiff „Fairland“ mit Hunderten von McLeans abgewandelten Hängerschachteln erstmals Bremen anläuft, ist auch in Deutschland die Containerisierung nicht mehr aufzuhalten.

Sie zielt auf die Abschaffung der aufwendigen Handarbeit. Stauerviz und Schauermann, Windenführer und Tallymann zum Heben, Wiegen und Messen werden nicht mehr gebraucht. Säcke und Kartons nur Stück für Stück aus den Laderäumen zu wuchten, um sie dann wieder einzeln in LKW oder Güterzüge zu verstauen – welch kostspieliger und zeitraubender Luxus! Schaffte ein guter Hafenarbeiter im Jahr 1948 pro Schicht 5,4 Tonnen Warenumschlag, so bringt es sein heutiger Kollege auf 294 Tonnen, ein Technikexperte, der mit computergestützten Portalstaplern und Verladebrücken tausende Metallquader manövriert. Die Containerrevolution steigerte die Produktivität um das 50fache.

Mobilität aus Metall

Schnittstelle Hafen – erst hier triumphiert, trotz zahlreicher Vorläufer und Anläufe, der genormte Kistentransport im Weltmaßstab. Erst die Internationalität des Meeres, der Universalstraße der Menschheit, garantiert, dass der größte Vorteil des Containers auf allen Kontinenten zur Geltung kommt: das Standardmaß. Platz-sparend lassen sich die billigen Einheitsschachteln, in denen Transistorradios, Weinkisten oder Getreidesäcke witterungsfest und diebstahlsicher verpackt sind, aufeinanderstapeln. Der Frachtcontainer ist im wahrsten Sinne ein „Übergangsprodukt“, sein Ursprungsort ist da, wo Ladung im großen Stil von einem Transportmedium aufs andere übergeht – im Seehafen. Der Container ist geronnene Mobilität. „The world is just a container away“, lautet entsprechend ein Firmenslogan.

Die Vorzüge des Containers sind offensichtlich. Und es dauert nicht lange, da fällt findigen Geschäftsleuten auf, dass der Allzweckkasten nicht nur im kombinierten Frachtverkehr auf Wasser, Schiene und Straße genutzt werden sollte. Als Reedereien in Deutschland 1972, nach vierjährigem Gebrauch, die ersten eingedellten Schiffscontainer ausmustern, schlägt die Stunde der Firma ELA. Für ein paar tausend Mark pro Einheit ersteht das Familienunternehmen aus dem Emsland die leicht ramponierten Teile, lässt Türen und Fenster in die Aluminiumhüllen schneiden. Ein wenig Isolierung, Heizung und Licht – fertig ist das Bauhäuschen. Während herkömmliche Baracken erst in acht bis zehn Tagen zusammengezimmert sind, kann ELA binnen eines Tages seine Blechverschläge fix und fertig auf der Baustelle absetzen. Der zweckentfremdete Schiffscontainer löst einen wahren Budenboom aus. Überall, wo keine festen Bauten gefragt sind und Geld knapp ist, kommt der Container zum Zuge: als Umkleidekabine, Ersatzteilmagazin, Sanitärstation, Aufenthaltsraum, Mannschaftssaal, ja sogar als Arbeitsbüro und Klassenzimmer. Es dauert nicht lange, und die sechs Seiten, acht Ecken und zwölf Kanten der Normbox übernehmen jede beliebige Funktion – von der Gulaschkanone bis zum Ferienbungalow. „Containeritis“ auf Landgang.

Furniere machen gemütlich

„In den ersten sechs, sieben Jahren genügte der gebrauchte Seecontainer noch den Ansprüchen“, sagt ELA-Pressesprecher Michael Schmidt, „doch dann waren bessere Qualitäten gefragt.“ Holzfurniere, Bodenbeläge und Regale verschaffen den 30 Kubikmetern ein etwas anheimelnderes Innenleben. Statt rostiger Second-hand-Kisten gelangen immer mehr frisch lackierte Sonderanfertigungen für „Landratten“ auf den Markt.

Inzwischen produzieren über 60 Unternehmen rund um die Erde Container in fast jeder gewünschten Größe. Nach Michael Schmidts Schätzung sind allein in Deutschland rund 600000 vermietete, geleaste oder verkaufte „Landcontainer“ in Umlauf. Branchenkenner vermuten, dass sich die Menge innerhalb eines Jahrzehnts verdoppeln wird. Die Seeveteranen sind trotzdem zahlenmäßig noch immer weit in der Überzahl. Als reine Schlafunterkünfte ausgestattet, böten sie genügend Platz für sämtliche Einwohner von New York, São Paulo und Bangkok – über 30 Millionen Menschen.

Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 12. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.

Claudia Karstedt, Jahrgang 1953, lebt als freie Journalistin in Berlin. Für mare übersetzte sie ein Essay des US-Surfers Jamie Brisick (in Heft No. 3).

Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. Zuletzt schrieb er über den Fischmarkt von Tokio (in Heft No. 11)

| Vita | Claudia Karstedt, Jahrgang 1953, lebt als freie Journalistin in Berlin. Für mare übersetzte sie ein Essay des US-Surfers Jamie Brisick (in Heft No. 3).

Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. Zuletzt schrieb er über den Fischmarkt von Tokio (in Heft No. 11) |

|---|---|

| Person | Von Claudia Karstedt und Thomas Worm |

| Vita | Claudia Karstedt, Jahrgang 1953, lebt als freie Journalistin in Berlin. Für mare übersetzte sie ein Essay des US-Surfers Jamie Brisick (in Heft No. 3).

Thomas Worm, Jahrgang 1957, ist mare-Redakteur für Wirtschaft und Politik. Zuletzt schrieb er über den Fischmarkt von Tokio (in Heft No. 11) |

| Person | Von Claudia Karstedt und Thomas Worm |